在中国传统相学中,面部的痣相不仅是容貌的点缀,更被赋予了命运的隐喻。其中,“君夫痣”与“九夫痣”因涉及婚姻、财富与权力等核心议题,成为女性面相学中备受关注的焦点。君夫痣主大贵,象征夫荣子显;九夫痣则因古籍记载与民间传说的矛盾,既被视作“克夫”之相,又被部分学者解读为“旺夫之兆”。这两种痣相的背后,既折射了古代社会对女性角色的期待,也暗含了相学体系中对命运复杂性的辩证思考。本文将深入探讨其文化渊源、相学争议及现代启示。

一、君夫痣与九夫痣的定义溯源

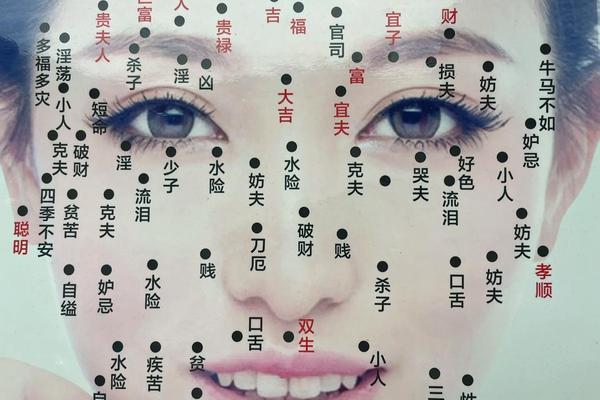

从《周礼·地官·小司徒》中“九夫为井”的农耕制度演化而来,九夫痣最初指代土地划分单位,后经相学引申为女性额部特定位置的痣相。据网页14记载,《晋书·地理志》将九夫痣与“方一里九夫所治之田”相联系,暗喻女性对家族资源的掌控力。而君夫痣则多见于右额发际线,网页15称其为“君王夫痣”,象征女子能辅佐丈夫成就大业,与古代“母凭子贵”的社会结构密切相关。

相学典籍中,这两类痣相的位置界定颇具仪式感。九夫痣多位于右侧鬓角或额头特定区块,需结合“三庭五眼”的面部比例精确定位;君夫痣则强调“藏于发际”的特征,如网页15所述:“非秃发不可见”,暗合传统审美中“贵气内敛”的理念。这种空间方位的严格划分,体现了相学将人体与宇宙秩序对应的朴素哲学观。

二、吉凶争议:相学解释的双重面相

民间对九夫痣存在截然相反的解读。网页24指出,部分相师认为其主“婚姻多变,结婚数次”,甚至引用《麻衣相法》称“九夫所耕之田易荒”,暗示女性情路坎坷;但网页14提出新解,认为九夫痣实为“旺夫极相”,能助丈夫“日升九天”,并以《地官·小司徒》的田制比拟夫妻协作模式。这种矛盾或源于古代相书传抄过程中的语义流变——早期“九夫”指代土地管理者,后被误读为“九任丈夫”。

现代相学研究者发现,痣的形态学差异或是关键。网页1强调“痣型好坏决定吉凶”,以九夫痣为例:凸起饱满、色泽乌亮者属“活痣”,主旺夫兴家;扁平灰暗、边缘模糊的“死痣”则易引发家庭失和。网页20更补充,九夫痣若伴随山根挺拔、眼神清正的面相组合,其负面效应可被中和,这与中医“整体观”一脉相承。

三、婚姻象征:从夫权依附到自我实现

在传统解释体系中,君夫痣被赋予强烈的夫权色彩。网页15详述其“持家有道,夫贵子荣”的特质,要求女性“上得厅堂下得厨房”,这种将女性价值捆绑于男性成就的论述,折射出封建社会的性别。典型案例见于《列女传》中孟母教子故事,相学家将其眉下痣解释为“教辅夫嗣”的君夫痣变体。

当代女性主义相学提出新视角。网页36虽承认眼下痣影响婚姻和谐,但强调“关系的本质在于双方经营”。部分学者重新诠释九夫痣,认为其“多次婚姻”隐喻实指女性突破传统婚恋模式的权利。正如网页72所述,现代人点痣不再单纯“改运”,更是对自我形象的主动建构——一位点除九夫痣的受访者表示:“祛除的不是厄运,而是社会强加的心理暗示”。

四、科学祛魅与文化传承的平衡

医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置、形态与遗传、紫外线照射相关。网页36引用皮肤科数据:仅0.03%的痣存在癌变风险,所谓“克夫”“旺夫”缺乏生理学依据。但文化人类学家指出,相学作为集体无意识的载体,其价值在于反映社会心理。网页72记录的点痣案例显示,83%的求美者通过仪式获得心理慰藉,这印证了荣格“共时性原理”在现代社会的变体应用。

建议建立跨学科研究框架:一方面用统计学方法验证痣相与人生际遇的相关性,如网页24提及的“发中吉痣”与事业成功率的关系;从符号学角度解构相学话语,如君夫痣如何通过“发际藏痣”的意象建构神秘性。未来可结合脑神经科学,探究特定面部特征对人际认知的潜意识影响,这或为传统相学注入新生命力。

君夫痣与九夫痣的千年争议,本质是相学解释体系动态演进的缩影。从《周礼》的田亩制度到现代心理符号,这两种痣相承载着社会对女性角色的期待、焦虑与重构。在科学理性与文化遗产的张力中,或许我们不必执着于“灵验与否”,而应将其视为理解传统文化心理的棱镜——正如点痣行为从“改命”到“美容”的转变,暗含着个体从命运服从者向自我主宰者的觉醒。