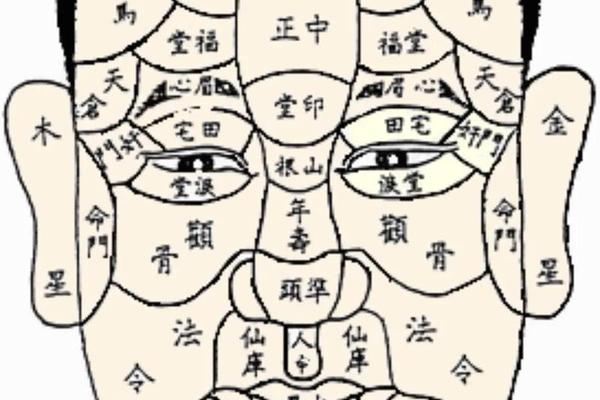

相术作为中国传统文化的重要组成部分,承载着古人“天人合一”的宇宙观与生命观。《麻衣相法》作为相学集大成之作,以面部十二宫、五官形态及痣相为核心,构建了一套从表象窥探命运的系统理论。其核心理念认为,人体是天地气运的微观映射,面部的每一处纹路、痣点皆与五行之气相应,暗藏吉凶祸福的密码。例如,鼻梁对应“财帛宫”,其形态的丰隆与否直接关联财富积累,而痣相则被视为先天命理的显性标记,如耳珠痣主财、印堂痣显贵等。

从历史维度看,麻衣相术萌芽于战国,发展于汉唐,至宋元时期形成完整体系。宋代《麻衣相法》首次系统提出“十二宫位”理论,将面部划分为命宫、财帛宫、夫妻宫等区域,结合痣相分析个体的社会地位与人生轨迹。明清时期,相术进一步细化,如《柳庄相法》强调“痣分善恶”,主张通过痣的形态与位置判断命运走向。这种以面部为“命运地图”的思维方式,既是对自然规律的朴素认知,也反映了古代社会对命运预测的深层需求。

二、痣相吉凶的解析逻辑与实证案例

痣相的判断遵循“形、色、位”三维标准。在位置学中,面部被划分为百余个象征性区域:例如山根痣主刑克,鼻头痣招小人,而嘴角痣则象征衣食无忧。若结合古籍《麻衣相法全解》,人中部位的痣若呈纵理,预示子嗣多病;若生双痣,则可能诞下双胞胎。这种空间象征体系,实质是将人体与地理堪舆中的“穴位”概念相类比。

形态与颜色更是关键鉴别要素。善痣需满足“大如粟、凸如珠、色如漆”的标准,例如耳内生毫的“长寿痣”;恶痣则表现为“枯暗凹陷、杂色交错”,如鼻翼黑痣易致破财。现代相学研究发现,痣的病理特征与相学判断存在微妙关联:例如鼻梁青黑痣多对应呼吸系统疾病,这与中医“肺开窍于鼻”的理论不谋而合。实证案例中,安禄山足底双痣被解读为反叛之兆,虽具传说色彩,却折射出痣相文化对历史叙事的渗透。

三、性别差异下的相术应用法则

麻衣相术对男女命运的判断存在显著差异。女性面相更重“夫星”,鼻相被视为婚姻质量的晴雨表:鼻梁低陷者多劳碌,鼻头圆润者旺夫。例如山根痣在男性象征贵气,在女性却主刑夫;而泪堂痣对女性意味着子女缘薄,男性则关联财运波动。这种差异源于古代社会性别角色分工,将女性命运紧密绑定于家庭体系。

男性面相则侧重事业与社会地位。右脸痣主贵,象征官运亨通;左眉痣旺财,体现传统“男左女右”的阴阳观。值得注意的是,相术对女性身体痣相的解读更具道德评判色彩,如背部痣象征“靠山”缺失,足底痣在男性为英雄相,在女性却暗示漂泊。这种差异既反映封建规范,也暗含对女性社会角色的规训。

四、相术智慧的现代转化与反思

在科学主义盛行的今天,麻衣相术的文化价值亟待重新审视。从心理学视角看,痣相判断可视为对潜意识的外化投射——例如印堂痣激发自信,与自我实现预言效应存在关联。社会学研究则发现,面部特征的社会认知偏差确实影响个体发展,如“天庭饱满”者更易获得信任,这为相术的“自我应验”现象提供了解释路径。

相术的局限性亦不容忽视。古籍中“火烧中堂主凶死”等论断,缺乏实证支撑;过度依赖面相可能导致认知固化。当代学者主张以批判性思维重构相术体系,例如将痣相分析与遗传学结合,探究胎记与疾病的关联,或通过大数据统计验证十二宫位的现实意义。这种跨学科研究或能揭开相术的科学面纱,使其从玄学转化为文化心理学的研究标本。

在传统与现代的张力中寻找平衡

麻衣相术作为千年文化密码,既包含古人观察世界的智慧结晶,也掺杂着历史局限性的认知烙印。其价值不在于预言的绝对准确性,而在于提供了一种理解命运与个体特质的独特视角。当代人应以辩证态度对待相术:既承认面部特征与性格、健康的潜在关联(如鼻梁痣与呼吸疾病的医学对应),也警惕宿命论对主观能动性的消解。未来研究可深入探索相术符号的集体无意识根源,或结合人工智能进行面相大数据分析,使这一古老智慧在科学框架下焕发新生。