在中国传统相学中,面部的每一处细节都被视为命运的密码,而痣与瘊子因其形态和位置的差异,被赋予了截然不同的象征意义。麻衣神相作为相术经典,不仅将痣视为吉凶的预兆,更通过颜色、形态、位置等维度构建了一套复杂的解读体系。现代医学视角下,这些“皮肤标记”的本质与病理机制却呈现出另一番图景。本文将从相学象征、病理差异、祛除行为三个维度,剖析痣与瘊子的多维特性,揭示传统文化与科学认知的交织与碰撞。

一、相学中的吉凶密码

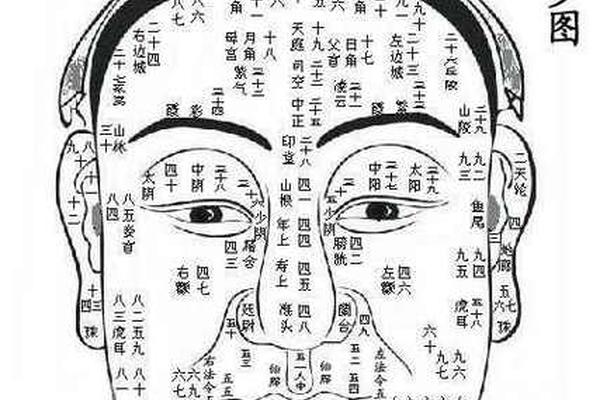

在麻衣神相体系中,痣被细分为显痣与隐痣,前者位于面部或可见部位,直接影响运势。如印堂痣象征贵气,鼻头痣预示招小人,耳珠痣关联财运,这些位置与功能的对应关系构成了相术的核心逻辑。瘊子虽未被麻衣神相单独论述,但其凸起、粗糙的形态常被归类为“异相”,民间常将其与健康隐患或运势阻滞相联系。

痣的吉凶判断还遵循“红朱黑墨”原则:红痣多主吉,如唇侧红痣象征食禄丰足;黑痣则需结合位置分析,鼻梁黑痣可能预示病痛,而耳内黑痣又主长寿。这种色彩象征体系,反映了古代相学对生命能量的朴素认知——红色代表气血旺盛,黑色隐喻浊气积聚。

二、医学视角的病理分野

现代医学揭示了二者的本质差异:痣是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,而瘊子(医学称病毒疣)由HPV感染引发,具有传染性。从形态学观察,痣多呈圆形、边界清晰,颜色从褐至黑不等;瘊子则表现为粗糙丘疹,常呈灰褐色,表面可见毛细血管丝。组织学上,痣细胞位于表皮或真皮,而瘊子呈现棘层增生和空泡细胞特征。

病理机制的分野决定了二者的发展轨迹。痣通常稳定,仅少数可能恶变;瘊子具有扩散性,可能通过自体接种蔓延,且免疫功能低下时易复发。例如,掌跖部位的瘊子可能因摩擦破裂导致病毒扩散,而面部痣若出现快速增大、边缘模糊则需警惕黑色素瘤风险。

三、祛除行为的多重考量

麻衣神相强调“祛凶留吉”,认为眉间恶痣可能阻碍官运,建议采用草药点灼;而鼻翼吉痣则需保留以聚财。这种选择性祛除观念,体现了相学对命运干预的辩证思考。现代祛痣手段则更加多元,激光、冷冻、手术等方式各具适应症,如Q开关激光适合色素性痣,而CO2激光更适用于凸起性皮损。

值得注意的是,医学祛除需权衡风险:面部痣处理不当可能遗留疤痕,影响相学所谓的“宫位气色”;瘊子治疗则强调彻底性,冷冻疗法需重复操作以确保病毒清除。近年研究显示,5-氨基酮戊酸光动力疗法对顽固性瘊子有效率可达80%,且疤痕风险较低,这为相学推崇的“无痕改运”提供了技术支撑。

痣与瘊子的双重解读,折射出人类对身体符号的永恒探索。麻衣神相构建的象征体系,为传统文化提供了认知框架;现代医学则从分子机制层面揭示了皮肤标记的本质。未来研究可进一步探索:特定HPV亚型是否与相学中的“凶相”存在统计学关联?色素痣的分布规律能否反映古代环境适应机制?跨学科对话将为传统相术注入新的科学内涵,也使皮肤病理研究获得文化维度的启示。在理性与玄学之间,人类对身体的解读始终在寻找平衡之道。