在中国传统相学体系中,人体痣相自古就被视为解读命运的独特密码。从《麻衣相法》到《神相全编》,历代典籍都将特定位置的痣相与个人命运建立关联,其中男性私密部位的痣相更被赋予特殊寓意。这种将身体符号与命运轨迹相关联的文化现象,既承载着古代天人感应哲学,也折射出传统社会对身体政治的隐秘想象。随着现代科学的发展,我们有必要以更理性的视角重新审视这一文化传统。

隐秘之痣的文化想象

部位的痣相在传统相学中具有双重象征意义。明代相学著作《玉管照神局》记载:"显痣,主贵不可言",认为此处痣相象征命格非凡,常与功名利禄相关联。这种观点源于古代生殖崇拜思想,将男性生殖器视为生命力与创造力的具象化表现。

但清代相师袁忠彻在《古今相法考异》中提出不同见解:"私处显痣,易招桃花劫"。这种矛盾阐释恰恰反映出相学体系的内在复杂性。现代文化人类学家李亦园指出,身体隐秘部位的象征意义往往与社会禁忌相关,痣相的吉凶判断实质是文化禁忌的镜像投射。

身体地图的命运编码

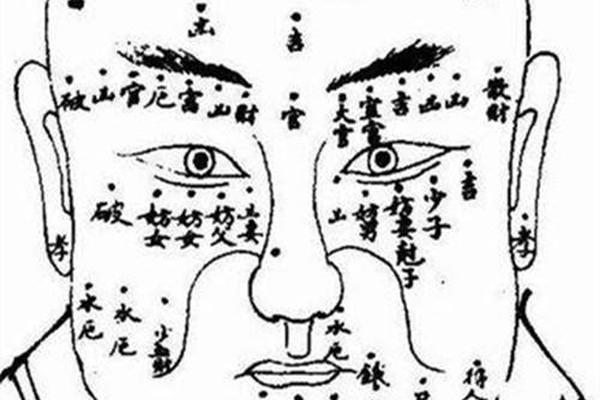

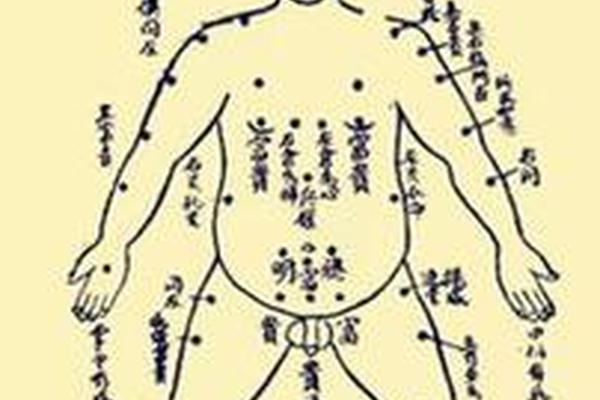

传统相学将人体划分为十二宫位,每个区域对应不同命运维度。如额头的"官禄宫"痣相主仕途,胸口的"紫微垣"痣相主情缘。这种空间划分与古代星象学存在对应关系,宋代《开宝星经》就明确记载了人体宫位与二十八宿的对应法则。

日本汉学家中村璋八在研究东亚相学体系时发现,中国相学对身体部位的等级划分尤为精细。他在《东亚身体观研究》中指出,明代相书将人体分为108个命理节点,每个节点的痣相都有独立解释体系,这种精密化趋势反映了相学试图构建系统化知识体系的努力。

科学视角的祛魅解析

现代皮肤医学研究证实,痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关。国际皮肤科学会(ILDS)2019年报告显示,人体平均有15-40颗色素痣,其分布具有随机性。遗传学研究证实,痣的数量和位置70%由基因决定,与所谓"命运"无必然联系。

心理学家荣格提出的"共时性原理"或许能解释痣相文化的心理机制。当个体经历重大人生转折时,往往会主动寻找身体特征与事件的关联,这种认知偏误导致对痣相的过度解读。社会学家布尔迪厄的场域理论则揭示,传统相学的命运判断实质是文化资本在身体层面的符号化体现。

传统痣相文化作为中华文明的重要遗产,其价值不在于占卜预测的准确性,而在于为理解古代思维方式提供了独特窗口。在科学昌明的今天,我们既要保护这种文化记忆,也要警惕其可能导致的认知误区。建议未来研究可着重两个方向:跨文化比较视域下的身体符号学研究,以及传统相学体系的数理模型转化。唯有将文化遗产置于现代学术框架中重新审视,才能真正实现传统智慧的创造性转化。