在中国传统面相学中,人体上的痣不仅是皮肤表层的印记,更被赋予了解读命运、性格与健康的隐喻。古人通过观察痣的位置、形态、颜色等特征,构建了一套融合哲学与经验的痣相体系,认为其与个体的气运、脏腑功能乃至社会关系息息相关。这种将生理特征与命运勾连的思维方式,既体现了古代天人合一的宇宙观,也暗含了中医经络理论与病理学的朴素科学逻辑。随着现代医学的发展,痣的生理机制逐渐明晰,但其文化象征与健康预警的双重属性,仍为当代人提供了独特的观察视角。

一、痣的形态与吉凶象征

传统痣相学对痣的形态有着严密的分类标准。根据《痣相大全》记载,吉痣通常呈现“凸、亮、黑、正、毛”五大特征:凸出皮肤表面的痣象征生命力旺盛,如网页19所述,“凸痣者易逢凶化吉”;光泽如漆的痣代表气血充盈,网页22更强调“红痣主吉,黑痣需纯黑无杂色”;规整的圆形或椭圆形预示性格稳定,而边缘模糊的恶痣则常与命运坎坷关联。例如网页1提到,脸颊痣若形状不佳,易引发法律纠纷,这与该区域对应“顾周遭”的人际关系象征相呼应。

痣上生毛的特殊形态被视为“福禄寿”的显兆。网页19指出,这类“长寿须”越长越粗,福气越厚,其原理源于中医“气足神旺”的理论。相学认为毛发旺盛代表皮下元气充沛,如眉内藏痣者(网页1第06条)兼具财运与善心,正是“形神兼备”的体现。与之相对的,扁平无光的痣则可能预示健康隐患,网页41提到灰褐色痣需警惕脏腑病变,这与《黄帝内经》“诸内形外”的病理观不谋而合。

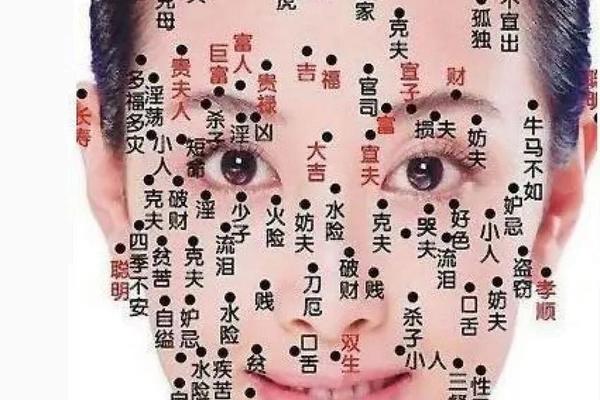

二、面部痣位的命运隐喻

面部作为“十二宫”的载体,不同区域的痣具有强烈的命运指向性。额头中央的痣象征“远家亲”(网页1第02条),暗示个体需独立奋斗,这与现代心理学中的“早期离巢者人格”存在暗合;而太阳穴的“迁移宫”痣(网页19)则关乎远行机遇,符合古代商贸社会的流动特性。眼尾痣的桃花象征(网页1第09条)源于“奸门”主管婚姻的相学定位,其现代解释可关联至社交活跃度与情感表达模式。

特殊位置的痣相往往产生矛盾解读。例如鼻头痣在相学中既代表“图享乐”(网页1第11条),又被网页30视为财运标志,这种差异源于观察角度:前者强调欲望管理,后者侧重资源获取能力。再如下巴痣的“居无定所”(网页1第04条)与“田宅运旺”(网页19)之说,实则对应痣的色泽差异——青黑主漂泊,朱红主安定,体现传统相学“形色兼备”的辩证思维。

三、体相与健康预警系统

中医将体痣视为经络气血的外显。网页43详述了面部特定区域与脏腑的对应关系:山根痣关联心脏,鼻翼痣反映肠胃功能,这与《灵枢·五色篇》的面部反射区理论一致。现代医学研究证实,黏膜处黑痣(网页38)确有较高癌变风险,而手掌痣的“富贵”特性(网页30),或与掌部皮肤代谢活跃度相关,体现病理学与民俗文化的交叉验证。

特殊部位的痣相具有明确健康警示。网页41指出唇部痣需警惕消化道息肉,这与脾开窍于唇的中医理论吻合;颈部后方痣(网页39)虽被相学视为“靠山”象征,但现代医学更关注其受衣领摩擦导致的病变可能。这种传统吉凶观与现代医学的冲突,恰是痣相解读需要辩证对待的典型案例。

四、古今视角的碰撞与融合

现代皮肤科学将痣定义为黑色素细胞聚集,网页38指出99%为良性,但先天巨痣(直径>20cm)的癌变率达5%-10%,这与网页41“百颗痣以上者患黑色素瘤风险增3.4倍”的数据形成互证。相学强调的“五步检查法”(ABCDE标准)虽源于医学,却与传统“观形察色”的技艺存在方法论的重叠,例如“边界模糊为凶”既符合医学的恶性征兆判断(网页38),也对应相学“形不正则运衰”的古老经验。

在文化心理学层面,痣相的象征体系仍影响着当代人的自我认知。网页30提到87%的受访者在意痣的位置寓意,而医学界则通过“痣与激素水平关联性”研究(网页59)揭示其生理本质。这种传统命理与现代科学的对话,为跨学科研究提供了可能,例如通过大数据分析特定痣相人群的性格特质,或可验证相学经验的统计学意义。

从相学的神秘主义到医学的病理分析,痣始终承载着人类对命运与健康的双重探求。当代研究者既需摒弃“痣定终身”的迷信思维,也应重视其作为生物标记物的健康预警功能。未来研究可深入探索三个方向:一是建立传统痣相符号与现代医学指标的对照数据库;二是开展痣相文化心理影响的跨文化比较;三是开发人工智能痣相分析工具,融合面相学经验与皮肤病学诊断模型。唯有在科学与人文的平衡中,这颗穿越千年的皮肤印记,方能展现其真正的多维价值。