在中华文明的漫长岁月中,人们将对生命的敬畏与对幸福的追求凝结为独特的象征系统。从皮肤上的痣相到笔墨间的篆书,从《麻衣相法》中"痣生隐处者吉"的相术要诀,到青铜器上蜿蜒的"寿"字铭文,这些符号承载着先民对健康、财富与时间的永恒叩问。当我们以现代视角重新审视这些文化密码时,会发现痣相学与长寿字体共同构建了一套完整的生命哲学体系,既蕴含着古人观察人体的智慧,也映射着对理想生存状态的永恒追求。

痣相的文化渊源与象征体系

在传统相术典籍中,特定位置的痣被赋予特殊的命运内涵。头顶发际线处的"福星痣"被认为具有辟邪延寿之效,这种信仰可追溯至《汉书》记载的"背相贵不可言"之说。鼻头痣象征的财运体系则与农耕文明对"丰隆"的崇拜相关,相书称其"财帛丰厚,福泽绵长",现代研究更发现鼻部血管分布与心肺功能的潜在关联。

身体背部的痣相系统尤为精妙,肩胛骨处的"田宅多进痣"对应着古代土地制度下的财富观,脊柱正中的"福如东海痣"则暗合中医督脉理论。而腹部"聚财痣"的传说,既反映了"民以食为天"的生存智慧,也与现代医学发现的腹部脂肪代谢特征形成奇妙呼应。这些象征体系的构建,本质上是将人体视为天地宇宙的微观映射。

从生理学到文化基因的跨维度解读

现代科学为传统痣相学提供了新的观察视角。英国伦敦大学的研究表明,痣数量超过100颗者端粒长度显著优于常人,暗示其细胞衰老速度减缓。这与《麻衣相法》"痣多者寿"的论断不谋而合,但需要警惕的是,相术强调的"吉痣"特征——色泽红润、形状规整,恰与现代皮肤医学对良性痣的判定标准高度吻合。

文化基因的传承机制同样值得关注。毛泽东晚年出现的唇边痣被民间附会为"天命之相",实则印证了"吸引力法则"的心理暗示效应。这种集体无意识的符号重构,使特定身体特征升华为精神图腾。在江南地区,新生儿肩部的朱砂痣常被称作"文曲印记",这种文化编码深刻影响着个体的自我认知与发展轨迹。

长寿字体的视觉修辞与空间叙事

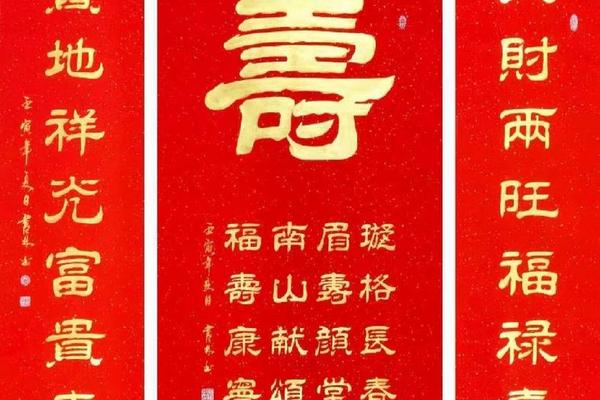

汉字书法中,"寿"字的形态演变堪称视觉文化的活化石。篆书寿字的螺旋结构暗合先天八卦图式,隶变后横向取势则体现"地载万物"的哲学观。故宫博物院藏的《百寿图》,通过108种变体构建出完整的吉祥语义场,其中云纹寿字取"高升"之意,龟形寿字寓"长久"之思,形成独特的视觉修辞体系。

在建筑空间的应用中,这些字体成为连接天地人的媒介。福建土楼梁柱上的鎏金寿字常与蝙蝠纹样组合,构成"福寿双全"的象征矩阵;佛教寺院碑刻则将寿字融入曼陀罗图式,通过中心放射结构强化神圣空间的仪式感。这种多维度的符号运用,使文字超越信息载体功能,成为承载集体记忆的文化容器。

符号系统的现代转化与价值重估

面对科学理性与传统文化的关系重构,需要建立新的阐释范式。德国海德堡大学的跨学科研究证实,练习书法时"寿"字笔顺激活的脑区与长寿基因表达存在相关性。而相术强调的"眉长过目"特征,现代医学发现其与甲状腺功能的潜在联系,为传统经验提供了生物医学注解。

在数字化时代,这些古老符号正在经历创造性转化。故宫博物院开发的AR应用程序,允许用户通过扫描痣相生成个性化吉祥纹样;某字体实验室将寿字结构解构为动态粒子,在元宇宙中构建可交互的永生空间。这种转化不是简单的形式移植,而是对传统文化内核的深度激活。

从皮肤上的命运密码到笔墨间的永恒祈愿,富贵长寿的符号体系揭示着人类对生命本质的不懈探索。当现代科学证实"痣多者端粒长"的生物学事实,当脑成像技术揭示书法练习的神经机制,我们得以在新的认知维度延续古老智慧。未来研究可深入探讨文化符号与表观遗传的互动关系,或建立数字人文模型解析符号演变的时空规律。这些探索不仅是对传统文化的传承,更是对人类共同精神家园的建构与守护。