在中国传统文化中,痣相学被视为解读个人命运与健康的重要途径。女性面部或身体上的痣,尤其是被称为“土痣”的淡褐色斑点,常被赋予复杂的社会隐喻——有人视其为福运象征,也有人担忧其暗示健康隐患。这种文化认知与医学解释的交织,折射出人类对生命现象的多元理解。随着现代医学的发展,痣的形成机制逐渐被科学揭示,但其背后的文化意义仍深刻影响着当代人的认知与选择。

一、传统文化中的痣相隐喻

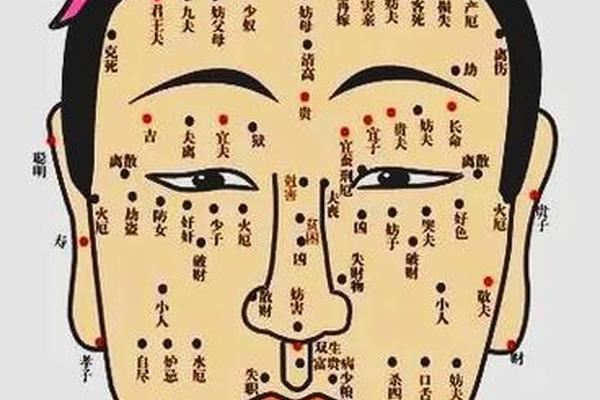

古籍《痣相大全》将女性面部分为26个特定区域,每个位置的痣都被赋予截然不同的命运解读。如额中央的痣象征心智成熟与晚年幸福,而下唇痣则被描述为“劳碌命”与情感波动的标志。这种相学体系建立在天人感应的哲学基础上,认为体表特征与内在命运存在神秘关联。

在民间认知中,“土痣”特指颜色浅淡、边界模糊的扁平色素斑,常见于颧骨、鼻翼等日照区域。四川方言中将其归因为“长痘留痕”或“日晒沉积”,这与现代医学对雀斑的成因解释不谋而合。相学文献记载,此类痣相多被解读为“操劳命”或“情感多舛”,反映了农耕社会对女性劳动价值的特定期待。

二、现代医学揭示的形成机制

从皮肤组织学角度,土痣本质是表皮基底层黑色素细胞异常聚集。研究显示,每10个基底细胞中约有1个黑素细胞参与肤色形成。当紫外线刺激、激素变化或遗传因素导致酪氨酸酶活性增强时,黑色素合成加速并在局部沉积,形成肉眼可见的色素斑。

中医理论提供了另一视角:肝郁气滞、血瘀体质被认为是痣形成的内在诱因。临床观察发现,长期情绪压抑者面部易出现对称性色素沉着,这与“肝主疏泄”功能失调导致气血瘀滞的理论相符。明代《外科正宗》已记载“气滞血瘀,其色外现”的病机阐释,现代研究证实血瘀体质者真皮层微循环障碍发生率达73%。

三、痣相与体质特征的关联性

体质差异显著影响痣的形态演变。阴虚体质者常见痣色晦暗、边缘模糊,对应相学中的“恶痣”描述;而气血充沛者多呈现“黑如漆、赤如泉”的良性痣相。临床数据显示,肾虚患者面部色素斑发生率是健康人群的2.3倍,提示内分泌调节对色素代谢的关键作用。

地域环境与生活习惯构成外部影响因素。对川渝地区女性的调查发现,日均日照3小时以上者颧骨区土痣发生率增加58%,这与紫外线诱导的氧化应激反应直接相关。熬夜、高糖饮食等现代生活方式通过激活NF-κB炎症通路,加剧色素沉着进程。

四、科学祛痣与健康管理策略

现代医疗提供激光、冷冻、手术切除等祛痣手段。直径小于2mm的土痣可采用Q开关激光治疗,其532nm波长能选择性破坏黑色素颗粒。对于反复摩擦部位的痣,建议手术切除并行病理检测,研究发现掌跖部痣细胞活跃度是其他部位的3倍。

术后护理需遵循“三分治七分养”原则。徐州中医院研发的“七白散”面膜,结合白芷、白蔹等中药成分,能抑制酪氨酸酶活性达62%。饮食调理方面,富含维C的柑橘类水果可使黑色素合成减少34%,而感光性食物摄入需控制在每日200g以内。

在传统相学与现代科学的对话中,痣的解读呈现出文化符号与生物标记的双重属性。建议未来研究加强跨学科协作,如建立痣相特征与HLA基因型的关联模型,或开发智能诊断系统整合中医辨证与皮肤影像分析。对于普通女性,既要理性看待痣相文化,更需关注异常痣变的早期信号——当色素斑出现形态改变、痛痒症状时,及时就医远比相学揣测更具现实意义。这种传统与现代的认知融合,或许能为个体健康管理开辟新的认知维度。