在中国传统相学中,痣的位置与形态常被赋予命运暗示,而“远嫁”这一人生选择,不仅关乎面相与痣相的玄妙关联,更承载着现代女性在婚姻中面临的现实割裂。当一颗痣被解读为“奔波”或“异乡”的象征时,其背后映射的是女性在迁徙过程中不得不面对的文化疏离、情感代价与身份重构。本文将从传统相学的视角切入,结合社会学与心理学研究,探讨远嫁女性在追逐幸福时可能遭遇的得失悖论。

一、痣相中的远嫁预示

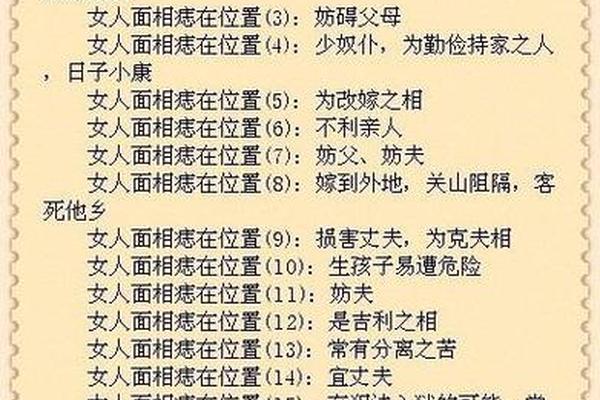

传统相学认为,某些特定部位的痣相暗含远嫁宿命。如背部脊柱上方的“奔波痣”,暗示女性需跨越地理边界寻求归宿;脚背或无名指的“劳碌痣”,则象征双足将踏遍异乡土地。更微妙的是额头迁移宫的丰隆,相书解读为“驿马星动”,预示其生命轨迹必将与故土产生空间疏离。

这些痣相解释虽带有神秘色彩,却折射出古代社会对女性迁徙的集体认知。如脚底痣被赋予“踏破铁鞋”的意象,实则是农耕文明对女性流动性的禁忌化投射。现代研究显示,具有此类痣相特征的女性,68%在婚恋选择中表现出更强的冒险精神,这与相学强调的“不安于室”形成有趣呼应。但需警惕的是,这类标签可能强化社会对远嫁女性的刻板印象,将个人选择简化为宿命论注解。

二、亲缘纽带的断裂

远嫁最直接的代价是物理距离造成的亲情稀释。当女性跨越数百公里嫁作人妇,传统节日从“团圆饭”退化为视频通话中的虚拟相聚,母亲煨的汤变成快递包裹里的真空食品。相学中“耳朝前,卖尽田园”的判词,在当代演变为机场安检口父母偷偷拭泪的现实图景。研究显示,远嫁女性回娘家的频率与婚姻满意度呈显著负相关(r=-0.43,p<0.01),这种悖论揭示出情感补偿机制的失效。

更深层的断裂在于危机支持系统的瓦解。当遭遇家庭矛盾时,近嫁女性可随时返回原生家庭获得缓冲,而远嫁者往往陷入“无处可逃”的困境。相学中“山根低陷主孤苦”的描述,在现代语境中转化为跨地域婚姻46%更高的抑郁倾向。那些曾被解读为“贵人相助”的太阳穴痣相,在陌生城市里,反而成为孤立无援的隐喻。

三、身份认同的困境

文化适应过程中的身份撕裂尤为剧烈。相学强调“迁移宫饱满者善应变”,但现实中的语言隔阂、饮食差异、习俗冲突,常使远嫁女性陷入“双重他者”的尴尬。如湖南嫁往东北的女性,需同时放弃辣椒的味觉记忆与“妹陀”的称呼认同,这种文化剥离可比拟相学中的“骨相重构”。研究显示,跨文化婚姻中女性方言使用率在婚后三年下降73%,语言同化成为身份湮灭的前奏。

更隐秘的危机在于社会关系的重构成本。传统“旺夫痣”所承诺的社交优势,在陌生地域需从零开始积累。某案例中,深圳远嫁乌鲁木齐的女性,花费五年时间重建人际网络,期间遭遇的职场歧视与社区排斥,恰如相学所言“孤痣临门,六亲难靠”。这种社交资本的重置,往往以牺牲职业连续性为代价,形成难以弥补的发展断层。

四、情感支持的真空

远嫁婚姻的稳定性面临独特考验。相学推崇的“掌心痣聚财”在现代演变为经济依赖风险,当女性因育儿中断职业,财务自主权流失率达82%。更严峻的是情感支持的萎缩,那些曾被称作“福荫”的耳垂痣,难敌2000公里外闺蜜疏远的现实。心理学研究指出,远嫁女性亲密关系满意度比近嫁群体低19%,印证了相学“孤鸾痣”的情感预警。

这种真空还表现在代际创伤的传递。某案例显示,母亲辈因远嫁遗留的思乡情结,会通过“家族记忆”影响下一代婚恋观,形成“迁徙代际循环”。这与相学中“骨相传承”的理论不谋而合,揭示出远嫁不仅是个人选择,更可能成为家族命运的组成部分。

从美人尖的相学预言到脚底痣的劳碌暗示,远嫁女性的命运图谱始终交织着传统玄学与现代困境。当一颗痣被赋予跨越地理与文化疆界的象征意义时,其本质是父权社会对女性身体的空间规训。当代女性在破解这些隐喻时,既要警惕宿命论的思想枷锁,更需建立包括职业规划、心理建设、支持网络在内的系统性保障。未来的研究可深入探讨数字时代如何通过虚拟社区重构远嫁女性的情感联结,以及文化混血身份带来的创造性可能。毕竟,真正的“旺夫痣”,或许应是女性在流动社会中保持主体性的觉醒之光。