在中国传统文化中,人体上的痣不仅被视为生理现象,更被赋予了深厚的文化内涵。古人通过观察痣的位置、形态与色泽,推测个体的性格、命运与健康,形成了独特的痣相学体系。这一体系融合了中医的“气血观”、五行学说以及哲学,至今仍作为一种文化现象被探讨。现代科学视角下,痣的形成与遗传、紫外线暴露等因素密切相关,其医学意义也逐渐受到重视。本文将从传统痣相学、现代医学分析及两者交融的角度,解读人体痣相的多元意义。

一、痣的位置与命运关联

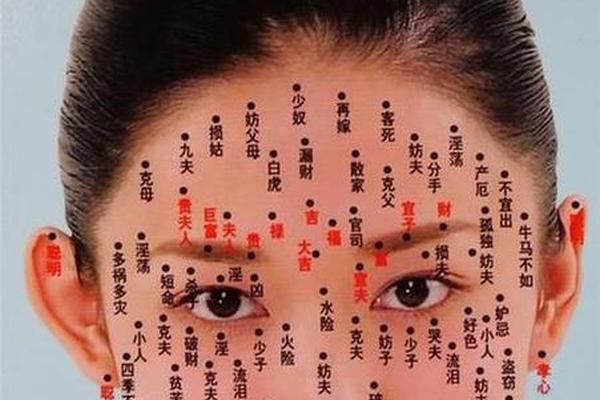

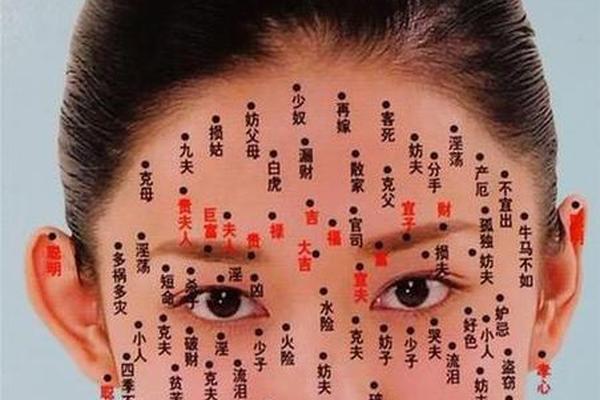

面部痣相的吉凶密码

面部作为“精气神”的集中体现,痣的位置在传统相学中被认为直接影响人生走向。例如,额头中央的痣象征智慧与官运,但若靠近发际线则可能暗示早年漂泊。鼻翼的痣常与财运相关,但若颜色暗淡或形状不规则,则可能预示财务波动。而耳垂的痣多被视为福相,代表财富积累与人际和谐。值得注意的是,古人提出“面无善痣”的观点,认为面部痣多主凶,需结合具体形态综合判断。

身体痣相的隐秘象征

相较于面部,身体隐蔽部位的痣更常被赋予吉兆。例如,锁骨附近的痣象征贵人相助,腋下痣则与财富积累相关。脚底痣在传统中被视为“封侯拜相”之兆,但现代医学认为此处因长期摩擦易发生恶变。胸前痣的解读尤为复杂:乳上痣主财源广进,乳下痣代表理财能力,而心口窝的痣则可能暗示情感波折。这些分类反映了古人对人体与命运关系的具象化思考。

二、痣的形态与颜色解析

几何形态的吉凶分野

传统痣相学将圆润饱满的痣视为“吉痣”,象征运势平稳;不规则或带毛刺的痣则预示命运多舛。例如下颌底部的“抬头痣”,若形似珍珠,主观察力敏锐且财运独特;若边缘锯齿状,则需警惕性格偏执带来的冲突。现代研究也发现,良性痣多呈对称圆形,而恶性黑色素瘤常表现为不对称形态。

颜色背后的生命密码

色泽在痣相判断中占据核心地位。鲜红或亮黑色被视为气血旺盛的吉兆,而灰暗色则关联健康隐患。中医理论认为,红痣多与肝火相关,黑痣则反映肾气状态。现代医学证实,痣的颜色变化可能预示病理改变:突然变黑的痣需警惕癌变,蓝色调出现更是恶性病变的重要信号。这种传统经验与医学发现的契合,展现了古人观察的细致性。

三、痣相的健康警示

良性特征与恶变征兆

传统相学中的“凶痣”特征与现代医学的恶变指征存在惊人重叠。古籍记载的“颜色突变”“表面溃烂”等描述,与ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色混杂、直径过大、快速演变)高度吻合。例如颈部痣在相学中主“客死他乡”,而医学发现颈部反复摩擦区域确实更易发生病变。这种跨时代的认知对应,提示传统经验可能包含未被科学阐释的观察智慧。

特殊部位的风险管理

手足、黏膜等特殊部位的痣兼具文化寓意与医学风险。相学认为脚底痣象征远行机遇,但现代统计显示该部位黑色素瘤发生率较高。这种矛盾要求我们建立辩证认知:既要理解文化象征,又要遵循医学建议定期检查。研究显示,中国人群的黑色素瘤60%发生于手足,这与传统“劳碌痣”的分布区域高度重叠,提示文化观察可能暗含流行病学规律。

四、传统与现代的认知碰撞

文化符号的现代诠释

痣相学作为非物质文化遗产,其价值不仅在于预测功能,更在于反映了古人对“天人相应”哲学的身体实践。将面部对应九州、身体对应山河的“人体宇宙观”,在《相学精义》等文献中有系统阐述。现代心理学研究则发现,特定部位的痣可能通过心理暗示影响行为模式,如颧骨痣携带者更易展现领导特质,这为文化符号的心理学机制提供了研究路径。

科学框架下的再审视

从黑色素细胞聚集的生物学本质出发,现代医学彻底否定了痣相决定论。跨学科研究揭示了有趣的相关性:统计显示,企业家群体中“耳垂痣”出现率显著高于普通人群,这可能与社会心理学中的“象征自信”效应相关。此类研究为传统文化提供了新的阐释维度,也提示未来可探索基因表达、激素水平与特定痣相的关联性。

在理性与神秘之间

痣相学作为连接古代智慧与现代科学的特殊载体,既揭示了先民对人体微观特征的宏观想象,也警示着疾病预防的现代命题。在文化层面,它帮助我们理解“身体叙事”的传统思维模式;在医学层面,ABCDE法则为自我监测提供了科学工具。未来研究可深入探索两方面:一是建立传统痣相描述与现代临床数据的映射模型;二是从文化心理学角度分析痣相对个体发展的潜意识影响。对于普通读者,既需以科学态度关注痣变,亦可将其作为文化符号欣赏——正如《相学精义》所言:“痣非天命,实为镜鉴,观形察色,可知往来”。