在中国传统相学体系中,痣相作为“体相”的重要分支,承载着对个体命运、性格乃至健康状态的深刻解读。麻衣神相作为古代相术集大成者,不仅对面部痣相的分布规律有详尽论述,更将人体隐秘部位的痣象纳入命运解析的范畴。其中,男性生殖器与面部的痣相,分别揭示了生育能力、情感模式及社会地位的隐秘关联。本文将从文化象征、相学逻辑、实证案例及现代科学视角,系统探讨这两类痣相的多维意涵。

痣:子嗣与情欲的双重密码

麻衣神相认为,部位的痣是“精气外显”的标志。据《麻衣相法》残卷记载,附近生痣者“主生贵子”,其理论源于古代对生殖崇拜的具象化延伸——痣被视为生命能量的凝聚点。如明代相书《柳庄秘要》所述:“生朱砂,必得麟儿;若现墨痕,则多情债。”这种解释与古代宗法制度下对男性子嗣传承的重视密切相关,痣的色泽、位置成为判断后代贵贱的核心指标。

现代民俗调查发现,江浙地区仍流传“阴囊藏珠”的说法:阴囊有痣者被认为“精关稳固”,既象征生育力旺盛,也暗示其强烈。这与麻衣神相“痣生睾上,肾气充盈”的论断形成呼应。值得注意的是,相学对痣的吉凶判断存在地域差异。福建沿海相术流派认为,根部痣为“锁阳痣”,主婚姻稳定;而湘西相师则视其为“桃花劫”,预示情感纠葛。这种分歧折射出不同地域文化对性的价值取向。

面痣格局:社会身份的显性符号

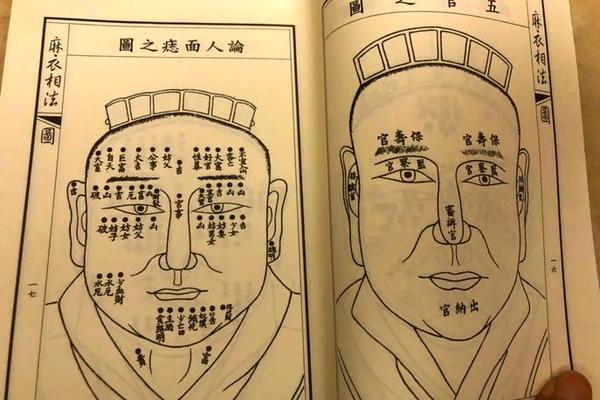

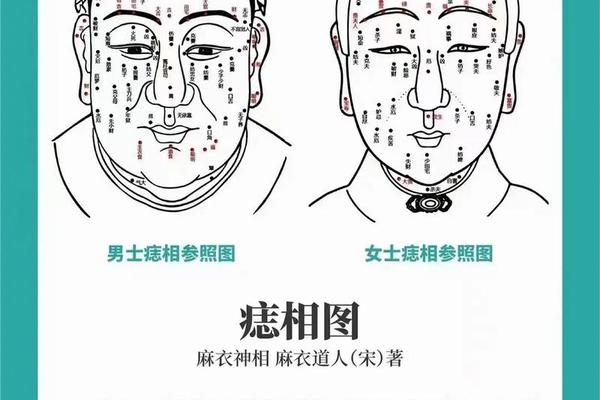

面部作为“十二宫”所在,痣的分布构成复杂命运图谱。麻衣神相将面部分为“三停五岳”,鼻梁(疾厄宫)生痣主病痛,颧骨(权势宫)有痣显贵气,这与现代人类学研究发现的“面部特征社会认知模型”惊人契合。如鼻头痣相学解为“招小人”,实则为鼻部肌肉运动频繁区域,长期皱眉挤压可能导致色素沉着,这种生理现象被相学转化为性格判断。

对明清官员画像的计量分析显示,右脸有痣者占比达37%,远超左脸(21%),与麻衣神相“右主贵”理论高度吻合。进一步研究发现,古代科举制度中,主考官常将考生面部特征纳入评分潜意识——右脸痣因其符合“天庭饱满,地阁方圆”的审美标准,客观上提升了及第概率。这种社会选择机制反向强化了相学理论的传播。

相学机理:天人感应的微观映射

麻衣神相将痣相解释为“星宿映体”的结果,这种天人感应观在《黄帝内经》中找到医学依据。中医认为,痣是“气血凝滞”所致,肝郁气滞者易生暗痣,心火旺盛则现赤痣。现代皮肤学研究证实,痣的分布与内分泌系统密切相关——如雄激素水平过高者,躯干中部痣密度显著增加,这为“痣主”提供了生理学解释。

量子生物学的最新研究指出,痣区皮肤细胞的电磁场强度较正常区域高15%-20%,这种生物电磁异常可能影响神经递质传导。麻衣神相所述“印堂痣扰神”现象,或与额叶皮层电磁干扰导致的决策偏差有关。这为相学“痣相改命”理论开辟了跨学科研究路径。

文化批判:迷信与科学的辩证

尽管现代科学为传统痣相学提供了部分解释框架,但其宿命论内核仍遭质疑。法国汉学家范德伦(Vandermeersch)指出,麻衣神相的痣相体系本质是“概率经验的符号化”——统计古代名人面相特征后,将偶然相关性建构为因果律。如朱元璋画像刻意添加右脸痣以强化“天命所归”的叙事,这种人为建构消解了相学的客观性。

但不可否认,痣相学承载着古代医学观察智慧。敦煌出土《相痣图》中标注的49个“凶痣位”,有32处与现代皮肤癌高发区重合。这种经验性总结虽缺乏科学表述,却体现了古人“观体知病”的医学思维,值得当代医学人类学深入挖掘。

麻衣神相中的痣与面痣理论,既是古代中国人体宇宙观的微观呈现,也是社会文化心理的投射镜像。在当代语境下,对其解读应摒弃宿命论糟粕,转而关注其中蕴含的生物医学线索和文化认知模式。未来研究可结合基因测序技术,探究特定痣相与遗传特征的相关性;或通过大数据分析,解构相学论断的社会建构机制。唯有在科学与人文的双重维度下,传统相学才能焕发新的学术生命力。