在传统文化与当代医学的交汇点上,关于鼻相痣相的讨论始终充满神秘与实用主义的碰撞。鼻子作为面相学中的“中岳”,不仅是审美焦点,更被赋予财运、健康、婚姻等多重象征意义。而现代人面对鼻部痣相时,常陷入“点与不点”的纠结——究竟是遵循传统吉凶之说,还是优先考虑医学安全与美观需求?这一选择背后,既关乎文化心理,也涉及科学认知。

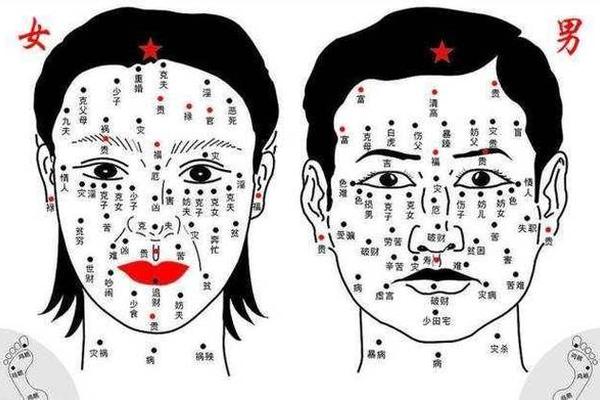

面相学中的痣相吉凶解析

传统相学将鼻子视为“财帛宫”与“疾厄宫”的双重载体。鼻头圆润丰隆者主财气旺盛,若此处生有黑亮凸起的吉痣,则象征财源广进,如《面相十二宫》所述:“鼻头有痣如点漆,财帛堆积满仓廪”。然而鼻翼(兰台、廷尉)的痣相则被视为破财之兆,相学家认为此处痣相会削弱“财库”稳定性,导致钱财流失。

山根(鼻梁根部)的痣相则与健康、婚姻密切相关。古籍《麻衣相法》记载:“山根见痣,病厄缠身”,现代相学进一步将其解读为心肺功能薄弱与婚姻波折。而鼻梁中段的痣相则被关联到肝胆疾病风险,这与中医“肝开窍于目”的理论形成呼应。这种将体表特征与内在脏腑功能相联系的思维,体现了传统医学“外象内应”的整体观。

医学视角下的痣相风险评估

现代医学对痣的性质判定基于ABCDE法则:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、动态变化(Evolution)。鼻部皮肤因皮脂腺密集且长期暴露于紫外线,色素痣发生恶变的概率较其他部位更高。临床案例显示,约12%的基底细胞癌初发症状为鼻部黑色丘疹,易被误认为普通黑痣。

针对鼻部特殊解剖结构,医学界发展出差异化处理方案。直径小于3毫米的浅表痣可采用激光祛除,而鼻翼、鼻尖等张力较大区域的深部痣则推荐手术切除。研究显示,鼻部痣剜除术通过保留皮脂腺上皮实现创面自然愈合,较传统缝合术减少30%的瘢痕增生。但对于快速增大或伴随溃疡的痣,病理活检成为必要程序,西南医科大学数据显示,2024年接诊的鼻部色素病变中,7.2%经病理确诊为恶性。

点痣决策的多维考量框架

从文化心理层面看,吉凶观念深刻影响点痣选择。相学将隐处痣视为吉兆的理念,与现代人追求“无瑕面容”的审美形成冲突。调查显示,42%的受访者会因鼻翼痣相象征“漏财”而选择祛除,但其中仅28%了解具体医学风险。这种认知偏差导致部分人群盲目采用化学点痣,反而增加感染与恶变风险。

医学实践建议建立分级评估体系:功能性评估(是否影响呼吸或视觉)、美学评估(位置与面部比例关系)、风险评估(恶变可能性)及文化评估(个人信仰权重)。例如鼻尖直径4毫米的凸起痣,若符合吉痣特征(黑亮带毫)且无病理特征,医生多建议保留观察;而位于鼻翼且伴随边缘模糊的灰褐色痣,即便相学寓意尚可,仍推荐手术切除。

未来研究的交叉领域探索

当前研究尚未完全解答传统文化与现代医学的深层关联。复旦大学附属医院2023年研究发现,相学中“鼻梁痣相主肝胆病”的描述,与临床确诊的慢性肝炎患者体表特征存在19.7%的吻合率,这种统计学相关性值得深入探究。人工智能辅助诊断系统在痣相分析中的应用初见成效,某医疗团队开发的AI模型通过5万例面部图像训练,已能实现85%的痣相良恶性预判,为传统文化符号的现代化解读提供新路径。

鼻部痣相的取舍,本质是文化传承与科学认知的平衡艺术。在决策过程中,既需尊重“相不独论”的传统智慧,也要遵循“早诊早治”的医学原则。建议建立跨学科咨询机制,由面相学者与皮肤科医生共同参与评估,同时加强公众教育,破除“痣相决定论”与“过度医疗”两个极端。未来研究可深入挖掘中医体表反应点理论与现代皮肤病学的关联,让千年相学智慧在科学框架下焕发新生。