在追求面部美观的当下,点痣成为许多人改善容貌的选择,但这一行为常与传统相学中的“痣相”观念产生碰撞。尤其当“夫妻相”被赋予情感联结的象征意义时,痣的存在或消失是否会影响婚姻关系,成为热议话题。与此激光点痣作为主流技术,其安全性与潜在风险也备受关注。本文将从文化、医学及心理学等多维度剖析这一现象。

痣相与婚姻的玄学关联

传统相学认为,特定部位的痣与婚姻运势密切相关。例如,眉尾处的“夫妻宫”若生有红痣,象征情感和谐;若为黑痣则可能预示桃花劫。鼻梁或人中的痣更被视为“克夫痣”,民间传说此类痣会削弱配偶运势,甚至导致婚姻破裂。韩国女星韩佳人鼻翼痣的案例常被引用,其婚姻稳定性与传统相学的矛盾引发讨论——尽管痣相被赋予命运意义,现实中的个体差异却远超理论框架。

这种文化心理投射到现代,形成独特的行为逻辑:部分人因担忧破坏“夫妻缘分”而拒绝点痣,尤其对耳垂、额头等“吉位”痣格外珍视。相学古籍《滴天髓征义》甚至建议通过佩戴特定玉石而非点痣来化解“凶痣”,反映出痣在传统认知中超越生理属性的符号意义。

点痣行为的心理暗示效应

从心理学视角,痣的去除可能通过自我暗示影响人际关系。研究显示,当个体认为面部瑕疵影响自信时,点痣后的容貌变化会增强自我认同,从而间接改善夫妻互动模式。例如,眼尾痣常与“不安于室”的刻板印象关联,去除后可能减少伴侣的猜疑,促进信任重建。

但这种影响具有双面性。若点痣源于对“克夫”“克妻”标签的焦虑,反而可能强化心理负担。临床案例表明,过度迷信痣相者术后易出现疑病症倾向,将婚姻矛盾归咎于“未点净的残余痣”。心理专家建议点痣前需进行动机评估,区分审美需求与认知偏差。

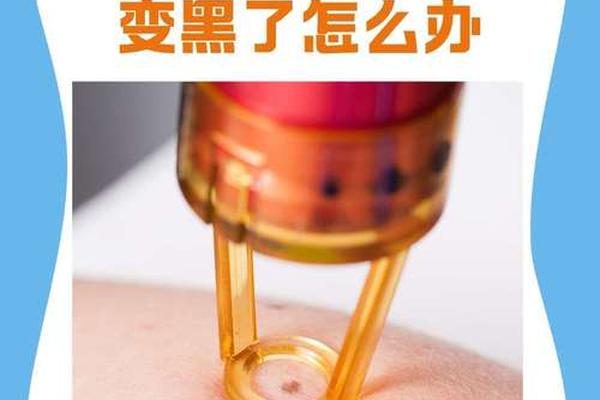

激光技术的医学安全性

现代激光点痣通过选择性光热作用分解黑色素,对表皮损伤较小。数据显示,正规机构的激光点痣感染率低于0.3%,且90%以上直径小于3mm的痣可一次性清除。但风险仍存在:深层交界痣可能复发,操作不当会导致真皮层损伤,形成凹陷性疤痕。例如,某明星因反复激光点痣导致鼻翼皮肤纤维化,反而需要植皮修复。

术后护理至关重要。痂皮自然脱落可降低色素沉着风险,而紫外线防护能减少37%的术后色斑发生率。值得注意的是,约5%的痣存在恶变潜能,点痣前必须经皮肤镜或病理检查排除黑色素瘤。2019年《皮肤外科杂志》研究指出,未经评估直接点痣可能延误恶性肿瘤诊断,此类案例占临床误诊率的12%。

决策权衡与未来展望

点痣决策需综合医学、心理及文化因素。对于夫妻宫等特殊位置痣,建议优先考虑相学象征意义与个人信仰的平衡,而非单一追求美观。从技术发展看,AI皮肤检测已能实现痣性质98%的准确率判断,未来或可结合相学数据库提供个性化点痣方案。跨文化比较显示,西方社会更关注痣的医学属性,而东亚文化中相学影响更深,这为消费医疗的本地化服务提供研究方向。

点痣对夫妻相的影响本质是文化符号与科学认知的博弈。激光技术虽具安全性,但需建立在严格医学评估与心理建设基础上。个体在追求美观时,既要尊重传统信仰的情感价值,也需警惕认知偏差对婚姻关系的潜在干扰。未来研究可深入探讨痣相心理暗示的神经机制,以及跨文化背景下医美行为的差异化路径,为这一古老习俗注入现代科学注解。