在当今快节奏的生活中,学习新技能不仅是个人成长的途径,更是丰富精神世界的重要方式。无论是解读身体符号的痣相学,还是掌握一门乐器如吉他,零基础者的学习过程都需要科学的方法与合理的规划。本文将从方法论、时间预估、练习策略等角度,深入探讨这两个看似迥异却蕴含共性的领域,为初学者提供系统性指导。

痣相学习的核心要素

痣相学作为传统相术的分支,其核心在于识别痣的形态特征与健康关联。根据临床医学研究,痣可分为交界痣、皮内痣等16种类型,其中蓝痣、蒙古斑等属于先天良性标记,而边缘不规则、快速变化的痣则需警惕恶变风险。例如,直径超过5毫米且色素不均匀的痣被归类为“非典型痣”,此类痣的恶变概率显著高于普通痣。

学习痣相需掌握三大判断维度:形态、位置与动态变化。形态上,吉痣通常呈现规则圆形、色泽纯黑且表面光滑,而恶痣多伴随边缘模糊或颜色混杂。位置方面,指甲沟、黏膜等特殊部位的痣因摩擦频繁更易病变。动态观察则强调对单一痣体短期内大小、颜色变化的敏感性,此类变化可能是黑色素瘤的早期信号。建议初学者通过皮肤镜图谱比对与案例库学习,建立基础判断能力。

吉他学习的科学路径

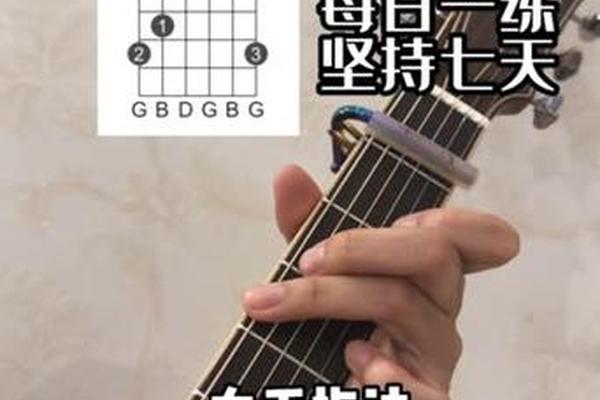

吉他入门涉及肌肉记忆培养与乐理认知双重挑战。研究表明,零基础者每天练习1小时,约1-3个月可掌握基础和弦弹唱[[9][10][48]]。第一阶段需完成持琴姿势、右手拨弦等基础训练,毛社长的16步学习法强调从单音练习过渡到和弦转换,例如通过《小星星》等曲目建立音阶感知。此阶段应避免直接挑战复杂曲目,以免形成错误手型。

进阶阶段需突破F和弦等横按技巧,并理解节奏型组合逻辑。数据显示,80%自学者在F和弦环节停滞,此时可通过“随即练吉他”等智能工具的分解练习模块,将大横按拆解为单音按压与力度控制。节奏训练方面,八分音符与十六分音符的组合构成流行音乐常见模式,如汪峰《像梦一样自由》的节奏型即由3种元素混合而成。每日30分钟音阶爬格子练习能显著提升手指独立性。

高效学习的共通策略

无论是痣相判断还是吉他演奏,结构化学习计划与工具辅助至关重要。在痣相领域,临床医生建议结合《皮肤镜诊断图谱》与AI皮肤检测软件,将理论学习与实际病例对照。吉他学习则可借助Guitar Pro软件的乐谱可视化功能,通过速度调节模块逐步攻克技术难点,其和弦关系图还能辅助理解调式转换逻辑。

刻意练习与反馈机制是突破瓶颈的关键。痣相诊断需在导师指导下完成至少50例临床观察,而吉他练习需每周录制演奏视频,通过比对教学示范发现姿势偏差。研究显示,加入线上学习社群的练习者,其技巧掌握速度比孤立学习者快40%,社群中的经验分享与疑难解答能有效降低放弃率。

时间预估与目标管理

痣相基础判断能力通常需要3-6个月的系统学习,包含200小时理论研读与100例临床观察。而吉他弹唱入门则存在显著个体差异:乐感优秀者可在60小时内完成《平凡之路》等曲目演奏,但多数人需90-120小时有效练习才能流畅转换C-G-Am-F和弦组。值得注意的是,每日练习超过2小时可能引发肌肉劳损,分段式训练(如早晚各45分钟)效果更佳。

长期精进需要动态目标调整。吉他学习者在1年后可尝试即兴创作,此时五度圈理论的掌握能帮助构建和弦进行逻辑。痣相专家的发展路径则需延伸至组织病理学领域,通过显微镜观察深化对痣细胞形态的理解。两类学习均呈现“阶梯式”成长曲线,每个平台期的突破都依赖针对性训练方案的制定。

总结与建议

零基础学习本质上是对认知框架与肌肉神经的重塑过程。无论是痣相诊断所需的视觉模式识别能力,还是吉他演奏依赖的动作自动化形成,其核心都在于将复杂技能分解为可操作的微观单元。建议初学者选择包含实时反馈机制的学习工具,如“随即练吉他”的进度追踪功能,或皮肤镜图像分析系统,这些技术能将学习效率提升30%以上。

未来学习模式将更强调跨学科融合,例如将吉他乐理知识转化为痣相学习的记忆编码策略,或利用皮肤镜成像原理优化吉他品丝视觉定位。在智能化学习工具普及的当下,零基础者更应注重元认知能力的培养——即对学习过程本身的监控与调节,这将是突破任何领域学习壁垒的终极密钥。