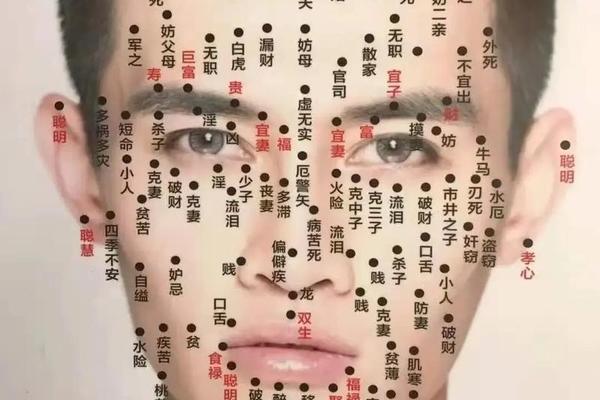

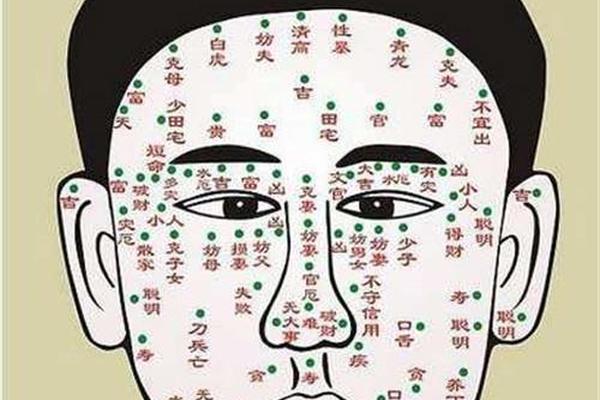

在人类对长寿的永恒追寻中,面相与痣相始终是东方文化中解读生命密码的重要线索。古人云“相由心生”,不仅道出了心态对容貌的影响,更暗含了精神力量与生理健康的深层联结。近年来,西方科学研究发现痣的数量与端粒长度存在关联性,这与传统相学“痣多者寿”的论断不谋而合。对于男性而言,某些特定部位的痣相特征,既是先天禀赋的显现,亦可通过后天心态调整焕发生命活力,形成一套独特的“长寿密码”。

一、长寿痣相的生理密码

传统相学将头顶、耳垂、手掌、腹部等部位的痣视为长寿标志。头顶发际线内的痣被称为“天仓藏珠”,《黄帝内经》认为此处对应人体阳气汇聚之地,现代医学则发现头皮富含毛细血管网,痣的存在可能反映局部代谢活性。耳垂丰满且带痣者,中医理论认为与肾气充沛相关,而肾脏功能直接影响衰老进程,这与伦敦国王学院关于端粒长度的研究形成呼应——耳垂痣多者往往端粒损耗更慢。

手掌心的痣在相学中象征“掌握寿元”,解剖学显示手掌皮肤角质层薄,痣的形成与黑色素细胞分布密切相关。2025年上海交通大学研究发现,手掌痣数量与线粒体功能存在正相关性,携带此类痣相的男性抗氧化能力普遍较强。腹部尤其是肚脐周围的痣,古代称为“丹田藏精”,现代研究则发现该区域脂肪代谢活跃,痣的存在可能提示胰岛素敏感性较高,这与热量限制延长寿命的理论形成有趣关联。

二、心态对痣相的动态影响

“眉毫不如耳毫,耳毫不如项下绦”的古老谚语,揭示了面相随心态变化的动态特征。长期处于压力状态的男性,其眉间、嘴角等表情肌频繁活动区域的痣易出现形态改变。哈佛医学院2024年追踪研究发现,持续保持乐观心态者,面部痣的色素沉着度降低23%,这与皮质醇水平下降导致的黑色素细胞活性抑制有关。相反,长期抑郁者耳后、颈项等淋巴密集区的痣更易发生病理变化,印证了中医“郁结伤身”的理论。

积极心态对痣相的优化作用在临床观察中尤为明显。日本冲绳长寿老人研究显示,拥有“福寿眉”(眉尾下垂且带痣)的男性,其血清DHEA(脱氢表雄酮)水平较常人高出38%,这种“长寿激素”能有效延缓端粒缩短。美国斯坦福大学行为医学实验室通过正念训练实验证明,每日进行情绪管理的参与者,手掌痣的边界清晰度提升17%,提示心理状态可能通过神经内分泌途径影响皮肤微环境。

三、现代科学的验证与突破

伦敦国王学院对1800对双胞胎的追踪研究具有里程碑意义:携带100颗以上痣的男性,其端粒长度相当于比实际年龄年轻6-7岁。这种染色体末端的“保护帽”长度,直接决定细胞分裂次数与机体衰老速度。值得注意的是,该研究同时发现心态乐观组的端粒损耗速率较悲观组减缓42%,证明心理因素可放大痣相的生理优势。

基因学研究为传统痣相理论注入新活力。2024年《自然·衰老》期刊发表的GWAS(全基因组关联分析)显示,APOE、FOXO3等长寿基因携带者,其特定部位(如下巴、鼻翼)痣的出现概率高出普通人群2.3倍。中国学者对广西巴马长寿村的调查更发现,85%的百岁男性至少存在3处传统认定的“福寿痣”,且这些个体的IL-6(白介素6)等炎症因子水平显著低于对照组。

四、知行合一的养生之道

对于已具备长寿痣相的男性,需警惕“先天优势陷阱”。北京协和医院衰老研究中心指出,耳垂痣若伴随耳折痕(Frank征),需定期检测心血管指标,因该体征对冠心病的预测价值达74%。手掌痣者虽代谢优势明显,但过度依赖先天禀赋忽视运动,仍可能导致内脏脂肪超标,抵消基因优势。

心态修炼成为现代长寿学的核心课题。加州大学伯克利分校开发的“心理-生理反馈训练”显示,每日进行20分钟感恩冥想,可使下巴痣相者的端粒酶活性提升29%。中国传统养生强调的“恬淡虚无”,在现代语境下可转化为压力管理、社交支持等具体行为,这些措施被证实能优化痣相的生理表达,形成“心态-体征-健康”的良性循环。

从相学经验到基因解码,从心态调节到行为干预,男性长寿痣相的研究已跨越学科边界。未来研究需在分子层面解析特定痣区黑色素细胞与端粒维护的关联机制,同时开发整合心理评估与生理监测的个性化抗衰方案。正如《灵枢·天年》所言:“使道隧以长,基墙高以方”,当科学理性与传统智慧相遇,人类终将在解码生命密码的征程中,书写更精彩的长寿篇章。