传统相术与现代科学的碰撞:从经验总结到基因关联

人类对自身命运的探索从未停歇,面相、手相与痣相作为流传千年的民间智慧,常被认为能揭示性格、健康甚至命运轨迹。在科学尚未萌芽的古代,这些经验观察凝结成“天庭饱满多富贵”“颧骨高者性刚强”等口诀;而在分子生物学与大数据分析蓬勃发展的今天,人们开始追问:这些玄妙论断是否存在科学依据?抑或只是心理暗示与文化惯性下的自我实现预言?

生理学视角下的局部关联

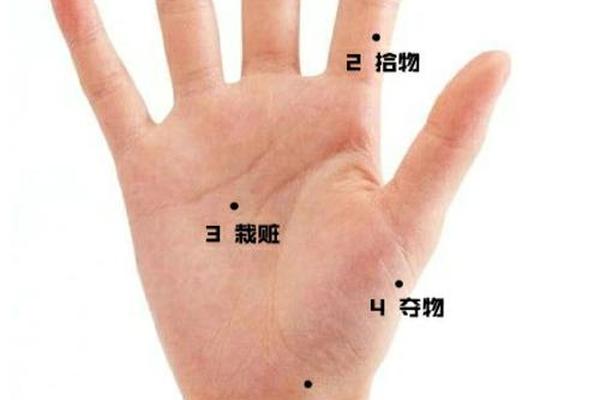

现代医学研究表明,人体某些外部特征确实与内在生理机制存在关联。例如,中医学“有诸内必形诸外”的理念,在遗传学领域得到部分验证。复旦大学等团队在《细胞》期刊的研究发现,指纹花纹的形成与肢体发育基因密切相关,尤其EVI1基因的变异会影响指纹形态与心脏系统发育。这解释了为何某些先天性心脏病患者常伴随特定指纹特征,也为传统相术中“掌纹断掌者健康隐忧”的说法提供了分子层面的解释。

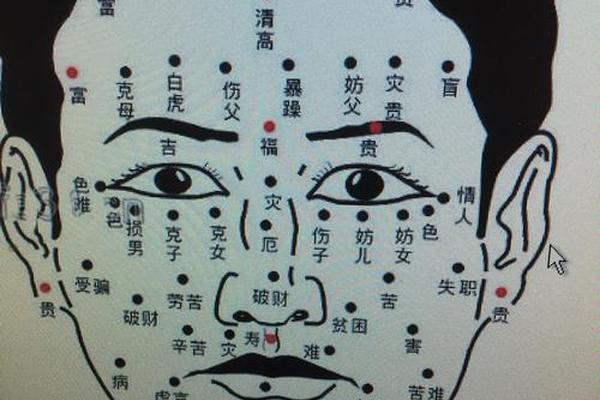

类似的关联性在面部特征中也有体现。美国密歇根大学心理学实验显示,宽脸型男性的唾液睾酮浓度更高,攻击性行为更显著。这或许能部分支撑“颧骨横张者性烈”的经验判断——高睾酮水平既促进颧骨发育,也影响神经系统的冲动性。而山根(鼻梁根部)的形态,传统相术认为与心血管功能相关,现代解剖学则证实该区域皮下组织厚度与心脏供血能力存在正相关。这些发现提示,局部特征与生理系统的关联可能源于胚胎发育期的基因协同作用。

统计学与文化心理的双重影响

相术论断的“准验性”常归因于统计学规律与文化心理机制的共同作用。剑桥大学对90名冰球运动员的面部分析发现,宽高比大于1.9的运动员因暴力犯规受罚次数显著增加,这与睾酮水平的统计学分布趋势一致。中国古代相书中“眼下青黑者肾气亏虚”的描述,也可能源自对慢性肾病群体面色特征的观察归纳。但这种统计关联存在明显局限:其一,群体特征无法精准对应个体;其二,环境因素(如紫外线导致的面部色素沉积)常被误读为“命理征兆”。

文化心理效应则进一步放大了相术的“预言”功能。社会学家默顿提出的“自证预言”理论认为,当“耳垂厚者福寿绵长”成为社会共识时,拥有该特征者更易获得资源倾斜,从而间接实现命运改变。实验显示,被试者对“印堂明亮者事业顺遂”的面孔会无意识释放更多善意信号。这种心理暗示与行为反馈的循环,使得部分相术论断在特定文化语境中显现出“预言成真”的假象。

科学与玄学的边界争议

当前科学界对相术的态度呈现两极分化。支持者从表型组学角度提出,人体特征与疾病存在基因多效性关联。例如《国际癌症杂志》研究发现,超过50颗色素痣的人群黑色素瘤风险增加3倍,而痣的数量与CDKN2A基因变异密切相关。这为痣相学中“突生异痣需防恶疾”的警示提供了病理学依据。但反对者强调,此类研究仅能证明相关性而非因果性,且相术体系将局部特征与复杂命运粗暴关联的行为,本质上违背科学研究的严谨性。

争议的核心在于解释框架的差异。传统相术将特征与命运直接绑定,如“唇上有痣主桃花”,而现代科学更关注中介变量的作用机制。例如麻省理工学院实验发现,唇部痣因视觉显著性更易吸引注视,从而提高社交接触概率,这种心理学效应或可解释“桃花运”现象,但与传统命理学的解释路径截然不同。这种本质差异导致科学验证往往只能证实某些表型关联,却无法支撑整个相术体系的合理性。

在理性认知中重构传统智慧

综合现有研究,面相、手相与痣相的某些经验总结确实存在有限的生理学或统计学基础,但其解释体系仍充满文化想象与认知偏差。科学的价值在于剥离玄学外壳,识别其中有价值的观察线索——如特定掌纹形态对遗传疾病的提示作用,或面部对称度反映的胚胎发育质量。未来研究可深入探索表型特征与基因多效性的关联机制,建立基于生物标记的疾病预测模型,而非执着于命运占卜。对于公众而言,既要警惕相术的过度演绎,也要珍视其中蕴含的人体观察智慧,在理性认知中实现传统经验与现代科学的创造性转化。