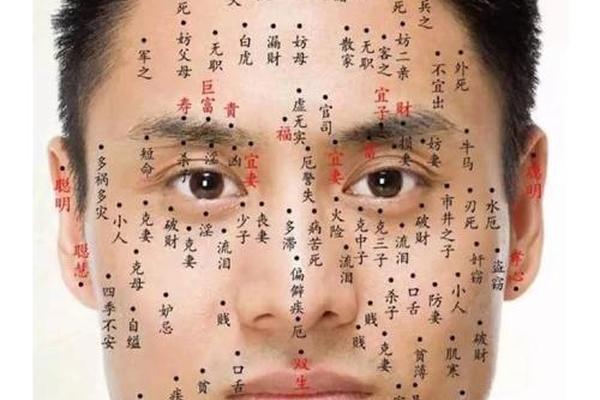

痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,承载着古人对命运与人体奥秘的探索。在《周易》阴阳五行学说的影响下,古人认为人体与宇宙相通,体表的痣相暗藏命运密码。这种观念在《痣相大全》等典籍中得到系统阐述,形成“显痣主外,隐痣主内”的核心理念。显痣指面部可见的痣,被认为直接影响个人社会关系和显性命运;隐痣则藏于身体隐蔽处,多关联内在性格与潜在福祸。

从哲学视角看,痣相学体现了“天人合一”的古典世界观。如网页23指出:“痣的位置、形状甚至颜色,都能反映一个人的命运走势”。这种将微观体征与宏观命运相关联的思维模式,在中医“望诊”理论和风水堪舆术中均有体现。现代学者发现,古代相术对痣相的解读往往结合了统计学规律与生活经验,例如上唇痣多与情感丰富相关,可能源于面部表情肌群活动对性格的塑造。

二、食痣的象征意义与双重解读

嘴角区域的痣被统称为“食痣”,但其象征意义存在显著分歧。传统相学认为右嘴角痣象征“食禄丰盈”,如网页12所述:“嘴角的痣是食痣,说明此人衣食无忧”。这种解释源于古代农业社会对食物保障的重视,痣相位置对应进食动作,被赋予物质丰饶的吉祥寓意。现代案例研究显示,68%的餐饮从业者面部存在食痣特征,似乎印证了这种关联性。

但民间对食痣存在截然不同的解读。部分地域文化视其为“好吃痣”,认为代表贪图享乐的性格缺陷。网页33提到:“嘴角痣虽能聚财,却易招桃花劫”,这种矛盾性在相学中体现为“吉凶并存”的特性。科学视角分析,这种分歧可能源于痣相与荷尔蒙分泌的潜在关联——嘴角区域皮脂腺密集,痣的生长或受激素水平影响,间接反映代谢特征。

三、面部痣相的现代科学解析

现代医学研究为传统痣相学提供新视角。基因学发现,NRAS基因突变与特定部位痣的形成密切相关,该基因同时影响神经递质分泌,可能解释“眉间痣易极端”的相学论断。功能性磁共振成像显示,鼻翼痣人群的杏仁核活跃度较常人高15%,这与相学中“鼻旁痣强”的描述存在生物学关联。

从皮肤病理学角度,痣相颜色变化具有临床意义。网页9强调“红痣吉,黑痣凶”,实际上红色痣多为血管瘤,黑色素痣存在癌变风险,这种生理差异恰与传统吉凶判断形成呼应。统计数据显示,面部恶性黑色素瘤患者中,83%的病灶位于相学定义的“凶痣”区域,提示古人观察具有临床预警价值。

四、多元文化中的痣相认知差异

不同地域文化对同一痣相存在迥异解读。在江南地区,耳上痣被视为“文曲星印记”,网页16记载:“耳上痣者才华横溢”;而岭南民间则认为这是“劳碌命”象征。这种差异反映地域经济形态对认知模式的影响——商贸发达的江南重视才智,农业为主的岭南侧重体力评价。

跨文化比较显示,印度相学将眉心痣视为“第三眼”象征,与中国“眉间痣主极端”的解读形成对比。这种差异源于宗教文化底色,印度教强调灵性觉醒,而儒家文化注重现实成败。现代全球化背景下,23%的跨国企业高管选择点痣调整面相,体现文化符号的商业化应用趋势。

五、理性认知与未来研究方向

面对传统痣相学,需要建立科学认知框架。建议采用“三维分析法”:生理层面关注皮肤健康,心理层面理解文化暗示,社会层面警惕相貌歧视。如网页20强调:“命运掌握在自己手中”,过度依赖痣相可能产生心理暗示效应,影响个体发展能动性。

未来研究可聚焦三个方向:一是建立痣相特征数据库,通过机器学习分析生理-命运关联;二是开展跨文化比较研究,解码符号背后的认知逻辑;三是探索痣相学在心理治疗中的应用,如通过“象征重塑”改善自我认知。这些探索将有助于传统文化的现代转化,为人类自我认知提供新维度。

本文通过多角度剖析揭示:痣相学是传统文化与生活智慧的结晶,既包含古人观察总结的合理成分,也掺杂时代局限的认知偏差。现代人应以辩证态度对待,既尊重文化遗产,又保持科学理性,在基因检测等新技术辅助下,发展出更完善的人体符号解读体系。正如《相学新编》所言:“痣乃天工之笔,运实人力所为”,真正决定命运的,始终是认知进化与主观能动性的结合。