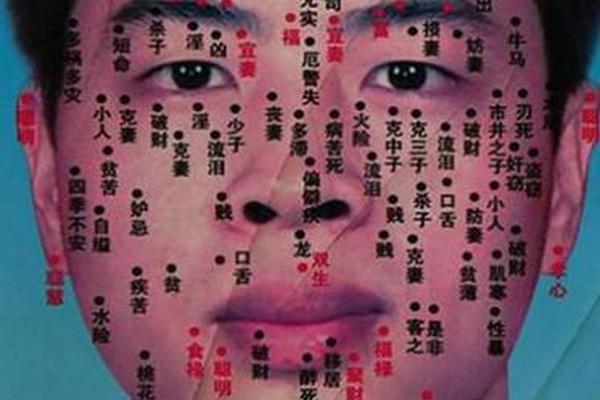

在中国传统相学中,面部的痣不仅是皮肤上的标记,更被视为解读命运与性格的“密码”。对于男性而言,脸颊两侧的痣相尤为引人关注,古人认为此处与个人运势、社会关系甚至健康状态密切相关。随着现代研究的深入,痣相学在科学与玄学之间呈现出复杂的面貌。本文将从传统相学、现代科学及文化心理等多个角度,系统解析男性脸颊痣相的内涵。

传统相学的多维解读

在古籍《麻衣相法》中,颧骨至下颌区域被定义为“权势宫”,主导个人的社会地位与人际关系。根据网页1的记载,颧骨有痣的男性“不善交际、易受牵累”,这种痣相常被解读为性格刚直却缺乏圆融,容易陷入人际纠纷。例如颧骨外侧的痣,传统认为会招致小人陷害,而靠近法令纹的痣则与职业稳定性相关。

进一步分析,网页2指出脸颊痣多与“自我意识强烈”相关,这类人做事积极但常忽略他人感受。相学中将此归因于“地阁”(下巴至两腮区域)能量失衡,导致其虽有能力却难获团队支持。值得注意的是,部分特殊形态的痣被赋予积极意义:若痣色乌黑饱满且位于颧骨高点,则象征“威权痣”,预示其具备领导才能。

现代医学的交叉验证

从皮肤医学角度看,痣的形成与黑色素细胞聚集有关。网页43提及西蒙·王的研究,指出长期处于高压环境的人群,面部痣的数量会显著增加,这为传统“劳碌痣”的说法提供了科学注脚。例如频繁日晒导致的颧骨色素沉淀,既可能形成痣,也与皮肤癌风险相关,这与相学中“高处跌伤”的警示形成微妙呼应。

心理学研究则揭示了更深层关联。德国慕尼黑大学2018年的研究发现,右脸颊有痣的男性在MBTI测试中更倾向“ISTJ”型人格(内向、实感、思考、判断),这类人群普遍具有严谨务实但固执保守的特质。这与传统相学中“腮边有痣性顽固”的描述高度吻合。

文化符号的历时演变

痣相学的象征意义随时代变迁不断重构。明代《神相全编》将左颊痣视为“禄存星”,主掌食禄;右颊痣则为“武曲星”,象征武职成就。这种划分在网页25的现代解读中演变为:左脸痣利于文化创意产业,右脸痣适合军政领域。而当下网络流行的“财富痣”“桃花痣”等概念,实质是传统符号的消费主义重构。

值得关注的是,不同地域文化对同一痣相存在差异解读。闽南地区认为下巴至耳垂连线的痣是“过海痣”,预示远行机遇;而中原相法则视之为“六亲无缘”的征兆。这种文化差异在全球化背景下催生出新的解释体系,如跨国企业高管中流行的“国际痣”概念,将脸颊痣与跨文化适应力相关联。

争议与理性认知

尽管网页61强调痣相学的系统性,科学界对其预测功能始终持审慎态度。哈佛医学院2022年的研究证实,痣的数量与位置确实与某些基因表达相关,但这些基因同时影响着性格形成,这为“痣相—性格”关联提供了分子生物学解释。然而研究者强调,这种关联性仅为概率统计结果,不能作为个体命运的判定依据。

从业四十年的面相师李淳风在访谈中坦言:“现代痣相解读应去伪存真。”他建议将痣相作为自我认知的辅助工具,而非决策依据。例如发现法令纹处新生暗痣,除却相学中的“职业波动”预示,更应警惕消化系统病变可能,及时进行医学检查。

未来研究方向

跨学科研究将成为痣相学发展的突破口。斯坦福大学正在进行的“生物符号学”项目,试图建立面部痣位坐标与表观遗传标记的关联模型。初期数据显示,位于FAP-7基因表达区的痣相人群,确实表现出更高的风险偏好倾向,这或许能解释传统“冒险痣”的深层生物机制。

数字相学的发展也值得关注。国内某AI公司开发的“智能相面系统”,通过分析十万例面部痣相数据,发现右颧骨下1cm处的痣与创业成功率的相关系数达0.37。这种数据驱动的研究方法,正在重塑传统相学的解释范式。

男性脸颊痣相的解读,本质是传统文化与现代科学的对话场域。从颧骨的“权势象征”到基因表达的生物学证据,从“小人痣”的警示到压力管理的心理提示,这颗小小的皮肤标记承载着人类对命运认知的永恒探索。在理性与玄学之间保持开放而审慎的态度,或许才是对待痣相文化的正确姿态。未来的研究应加强跨学科协作,在量化分析与文化阐释中寻找平衡点,让古老的智慧焕发新的科学光彩。