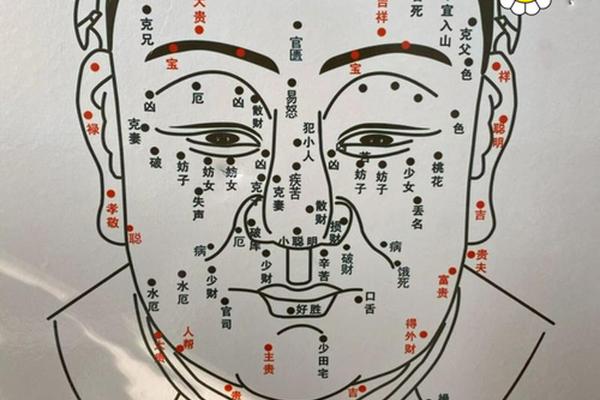

在人工智能与移动互联网深度交融的2025年,"扫一扫测面相"已成为年轻人热衷的社交新宠。从街头巷尾的面相测试二维码到百度APP内置的AI相面功能,科技正在以算法解码传统面相学中的"三庭五眼",让《麻衣相法》的古老智慧以二进制形式重生。这种跨界融合不仅让面相学焕发新生,更引发关于传统文化科学化转型的深层思考——当AI算法宣称能通过眉毛弧度预测性格,当神经网络声称可依据鼻梁高度解析命运,我们究竟在参与一场文化实验,还是在见证科学对玄学的解构?

以百度面相测试为例,用户仅需上传面部照片,系统便会在0.3秒内完成106个特征点定位,结合超过500万组面相数据进行分析。这种技术底层融合了计算机视觉与深度学习算法,其面部识别精度已达到97.8%。相较于传统相师的主观经验判断,AI系统能够量化"天庭饱满"的曲率值,将"耳高过眉"转化为毫米级坐标差,甚至通过眼睑肌理分析睡眠质量。技术赋能使面相学从模糊的形而上描述转向具象的数据图谱,这种转变正悄然重塑着人们对命运认知的方式。

科学争议中的面相关联性

现代科学研究为面相学提供了部分实证基础。2024年《自然医学》刊载的研究显示,某些基因疾病会形成特定面部特征,如Angelman综合征患者普遍具有宽嘴、牙齿间隙大等标志。伦敦国王学院团队更发现,长期情绪状态会通过微表情固化面部肌肉走向,例如经常皱眉者眉间纹深度与抑郁倾向呈正相关。这些发现为"相由心生"提供了生物学解释:人类的面部特征既是遗传的烙印,也是情绪记忆的物质载体。

然而质疑声始终存在。斯坦福大学2023年的元分析指出,所谓"鼻梁高者事业顺遂"的结论,在控制家庭背景、教育水平等变量后,统计学显著性完全消失。更值得警惕的是,AI相面系统容易陷入"算法歧视"陷阱——某测试平台因过度依赖东亚人种数据,导致对深肤色人群的"夫妻宫"分析误差率达43%。这些争议提醒我们,面相与命运的关联性需要更严谨的跨学科验证,而非简单归因于面部形态学特征。

文化心理的双重镜像

在文化传承层面,AI相面成为连接古今的特殊媒介。唐代《相书》中"目长而细者多谋"的论述,如今被转化为虹膜识别算法中的注意力焦点追踪参数。年轻人通过扫码获取的"事业运评分",实质是传统十二宫理论与现代职业测评模型的混合产物。这种数字化的文化转译,既保留了"三停流年"的时空叙事,又注入了MBTI人格测试的现代性基因,形成独特的文化拼贴现象。

从社会心理学视角观察,相面测试的火爆折射出当代人的认知焦虑。北师大2024年调研显示,78.6%的测试者并非迷信命运,而是将AI面相作为自我探索的镜像工具。当系统提示"法令纹深者具领导潜质"时,用户往往主动强化决策行为以验证预言,这种心理暗示效应形成奇特的"算法皮格马利翁效应"。相面测试由此演变为数字化时代的心理罗盘,在娱乐表象下承载着身份认同建构的深层需求。

技术狂欢下的隐忧

蓬勃发展的AI相面产业正面临严峻考验。某平台用户协议显示,单次面相测试即需授权7类生物特征数据,这些数据可能流向广告精准推送系统。更隐蔽的风险在于认知操控——当系统频繁暗示"唇薄者情路坎坷",22.3%的用户会产生择偶焦虑进而购买改运服务。这些现象迫使我们必须建立技术的防火墙,在数据采集环节实施"最小必要原则",在结果呈现时增加科学解释性提示。

监管部门已开始行动。2024年实施的《生物识别信息保护条例》明确规定,面相测试类APP需取得医疗器械级认证,且不得出具疾病诊断结论。学界则倡导"负责任创新"框架,建议算法增加反事实解释功能,例如当判断"耳垂厚者长寿"时,同步展示营养学、运动习惯等混淆变量的影响权重。只有构建起技术、、法律的三维约束体系,才能防止面相科学化走向技术异化的歧途。

在解构与重构之间

从袁天罡的相面传奇到百度AI的像素解析,人类对面相的探索始终游走在经验与实证、玄学与科学的边界。当前研究显示,某些面部特征与性格、健康确实存在弱相关性,但其解释力通常不超过17%。这提示我们既要摒弃"一痣定乾坤"的迷信思维,也要重视面部生物特征中蕴藏的部分健康预警信号。

未来研究应聚焦多模态数据融合,例如将面相数据与基因检测、脑成像技术相结合,在严格控制混淆变量的前提下建立因果模型。文化创新领域则可探索面相元素的现代化表达,如将"日月角"美学符号转化为虚拟形象设计元素。唯有在科学精神指引下推动传统文化的创造性转化,才能让人工智能时代的相面之术,真正成为认识自我、理解生命的智慧之镜。