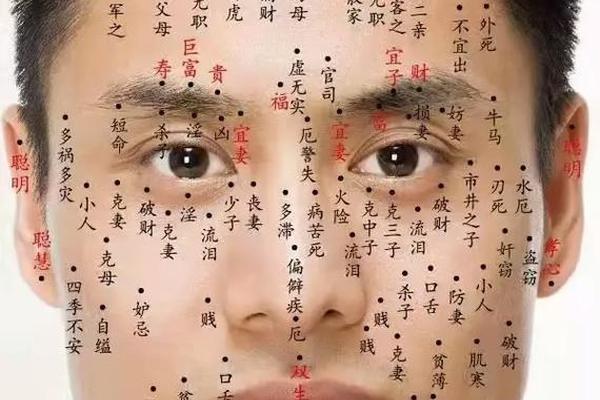

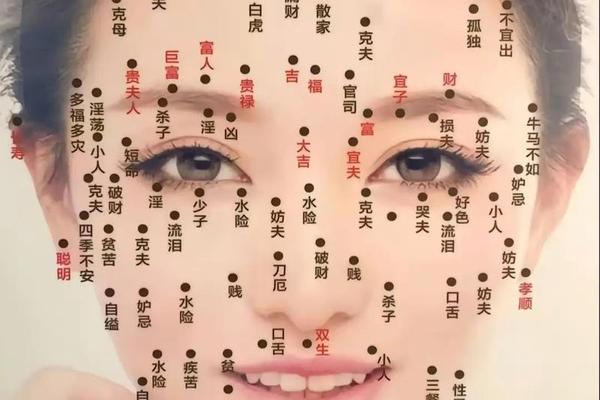

在中国传统相学体系中,面部的细微特征历来被视为解读命运的特殊符号。明代《麻衣相法》记载:"面上无善痣,独一可为贵",这种将面部痣相与人生际遇相关联的认知,在当代社会依然保持着独特的文化生命力。从故宫博物院藏的《历代帝王图》到民间流传的痣相歌诀,这颗颗皮肤色素沉淀形成的标记,承载着中国人对生命轨迹的神秘想象与哲学思考。

痣相与命理关联

传统相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同的人生领域。眉心的"印堂痣"被视为智慧象征,《太清神鉴》记载唐太宗李世民此处的朱砂痣,被相士解读为"紫气东来"的帝王之相。鼻翼的"财帛痣"则关联财富运势,明代富商沈万三的面相记载中,特别强调其右鼻翼的褐色圆痣。这种对应关系建立在天人感应的哲学基础上,将人体微观与宇宙宏观相联结。

现代医学研究显示,面部特定区域皮肤黑色素细胞的活跃程度,确实与内分泌系统存在关联。例如,颧骨区域的色素沉着可能与雌激素水平变化有关,这或许为传统相学中"夫妻宫"位置的痣相解读提供了新的科学视角。但需要强调的是,这种生理机制的偶然关联,不能简单等同于命理决定论。

医学视角的解析

皮肤科医生指出,90%的面部痣属于良性黑色素细胞痣。但某些特殊形态的痣相需要医学关注,如边缘不规则、颜色混杂的痣可能预示皮肤病变。明代李时珍在《本草纲目》中记载的"血痣",经现代医学验证多为毛细血管扩张形成的樱桃状血管瘤,这与传统相学中的"凶痣"判定形成有趣对照。

美国皮肤科学会的研究表明,紫外线暴露区域的痣相变化率是其他部位的3.2倍。这提示某些"突然出现的痣相"可能与环境因素相关,而非命理突变。中西医结合研究发现,耳垂区域的痣相出现频率与心血管健康存在统计学相关性,为传统相学注入了现代医学内涵。

文化符号的嬗变

在江户时代的浮世绘中,艺伎面部的"泪痣"被赋予悲情美学意味,这种文化符号的迁移在中国当代影视剧中演变为角色辨识标志。相学研究者王德峰指出,现代年轻人点"人造美人痣"的现象,本质是传统命理文化向时尚符号的转化,反映着集体心理认知的变迁。

跨文化比较显示,印度相学将额中痣视为"第三眼"的觉醒标志,而西方中世纪相书则将唇边痣解读为诱惑象征。这种差异印证了法国人类学家列维-斯特劳斯的观点:"身体标记的意义是文化编码的产物"。当代大数据分析显示,成功人士面部的痣相分布并无统计学显著性,却持续影响着大众的认知选择偏差。

科学认知的边界

英国皇家科学院2019年的研究报告指出,相学中的"痣相说"存在巴纳姆效应:人们更易接受模糊而积极的性格描述。神经科学家通过fMRI监测发现,当被试者观看带有特定痣相的面孔时,杏仁核的激活程度与传统文化认知呈现正相关,这揭示了痣相文化存在的神经生物学基础。

量子物理学家卡普拉在《物理学之道》中提出的全息理论,为传统相学提供了新的解释维度:人体局部可能包含整体信息。虽然这种假说尚未得到严格验证,但为传统痣相文化在现代科学框架下的诠释开辟了可能性。当前研究显示,痣相文化的持续影响力,本质上反映了人类对不确定性未来的认知补偿机制。

这颗承载着千年文化密码的皮肤印记,在科学与传统的对话中展现出多重面相。从命理符号到医学指征,从文化编码到神经反应,痣相文化犹如多棱镜折射出人类认知的演进轨迹。在理性认知与人文关怀之间,或许我们需要建立更具包容性的解读框架,让传统智慧在现代语境中获得新生。未来的跨学科研究,或将揭示更多身体符号与生命本质之间的奇妙关联。