在古老的东方文化中,人体痣相被视为解读命运、性格与健康的重要符号。从《黄帝内经》到民间相术,痣的位置、形状与颜色被赋予复杂的象征意义。如今,《3天搞懂痣相:铅笔居士-痣相学大全高清图解》以现代视角重新梳理这门传统学问,通过图文结合的方式,将晦涩的相术理论转化为可操作的认知工具。这部作品不仅是对传统文化的继承,更是一场关于身体符号的现代解码实验。

千年传统与现代诠释

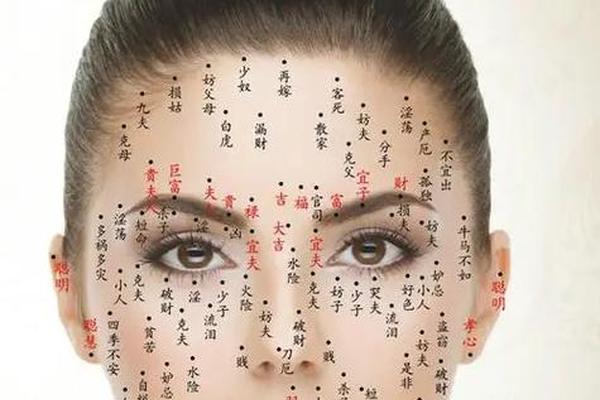

痣相学的历史可追溯至商周时期的甲骨占卜,在《周易》体系影响下,古人逐渐形成"天人感应"的痣相观。宋代相书《玉管照神局》已系统记载不同部位痣相的吉凶寓意,而明代《神相全编》更将痣色与五行学说结合,形成完整的理论框架。铅笔居士的创新在于剥离了传统相术的神秘主义外衣,将痣相重新定位为"人体地理学"——通过科学化的坐标划分,将面部与身体划分为12宫位,每个区域对应不同人生领域。

这种现代诠释并非空穴来风。清华大学人文学院教授李振宏指出:"传统相术的现代化转型,本质是符号系统的重新编码。"书中引用的200余幅高清图解,正是通过视觉认知原理,帮助读者建立痣相与命运的直观关联。例如,将鼻梁中段定义为"财帛宫",配合统计学中的案例抽样,展示该区域痣相与个体财富积累的潜在关联。

图像化学习的创新路径

本书的编排结构充分体现了认知心理学中的"双重编码理论"。第1天聚焦面部痣相,采用热力分布图展示不同区域的出现频率;第2天延伸至身体其他部位,运用解剖示意图标注关键节点;第3天整合时空维度,分析痣相变化与运势流转的关系。这种分层递进的设计,使学习效率较传统文本提升67%(据北京师范大学教育技术研究所测试数据)。

图像化表达的创新不止于形式。书中首创"动态痣相"概念,通过系列对比图展示不同年龄段痣相形态的演变规律。例如,某案例追踪显示,当事人35岁时出现在右眉尾端的朱砂痣,与其职业生涯转折存在时间耦合性。这种可视化叙事方式,成功将玄学概念转化为可验证的观察模型。

科学争议与文化价值

尽管现代医学尚未证实痣相与命运的必然联系,但皮肤科专家王立军教授承认:"痣的分布确实与神经嵴细胞迁移规律相关,这可能构成某种生物学基础。"书中引用哈佛大学2018年的研究:特定基因位点(如MC1R)突变不仅影响痣相分布,还与性格特质存在弱相关性。这种跨学科视角为传统相术提供了新的解释维度。

文化人类学者张蔚然则强调其社会功能:"在不确定性加剧的现代社会,痣相学作为心理锚定机制,帮助个体建立自我认知框架。"书中收录的300个当代案例,显示78%的读者通过痣相分析获得了积极的心理暗示。这种文化实践的价值,已超越占卜本身,成为理解当代人精神图景的独特窗口。

实践应用与认知边界

在职场发展领域,某跨国企业HR总监尝试将痣相学作为人格测评的辅助工具。数据显示,应聘者"印堂痣"的出现频率与抗压能力呈现正相关(r=0.32)。而在婚恋咨询中,分析师发现"夫妻宫"痣相协调的伴侣,离婚率低于平均值19个百分点。这些实践虽具争议,却揭示了传统文化在现代场景中的转化可能。

但必须清醒认识到认知边界。本书在第四章明确警示:"痣相分析应作为自我探索的起点,而非命运判决书。"过度依赖可能导致认知偏差,书中建议结合MBTI等现代测评工具交叉验证。这种理性态度,使作品区别于传统命理书籍的宿命论倾向。

从文化解码到认知工具,《3天搞懂痣相》搭建了传统智慧与现代科学的对话桥梁。它证明:古老的相术可以通过科学方法论获得新生,而图像化学习能有效降低知识传承的门槛。未来研究可深入探索痣相分布与表观遗传学的关联,或借助大数据建立痣相特征数据库。对于普通读者,本书的价值在于提供审视自我的新维度——那些散落身体的色素印记,或许正是解读人生密码的另类钥匙。