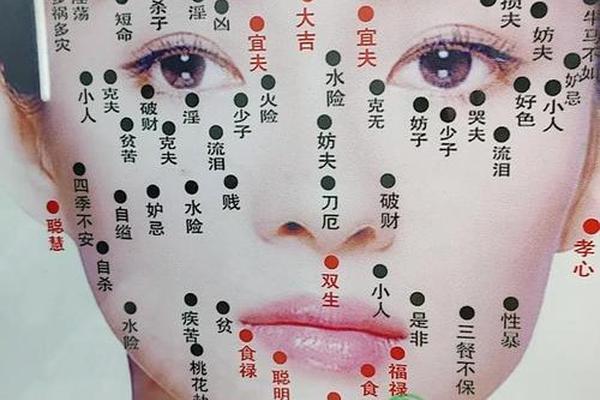

在中国传统相学体系中,人体痣相被视为解读命运的重要符号,其中“宜子痣”与“杀子痣”因与生育及子嗣关联而备受关注。宜子痣多位于眼周或面部特定区域,象征对子女的福泽与助力;而杀子痣则常现于鼻翼、腹部或背部,被传统观念认为可能对子女运势产生负面影响。这些痣相在民间承载着复杂的文化心理,既反映了古人对生命延续的敬畏,也暗含对未知命运的焦虑。

二、宜子痣的图相特征与象征意义

位置与形态的文化解读

传统相学中,宜子痣的核心位置是眼睛上方(如眉尾至太阳穴区域)或下巴附近。这类痣通常被描述为颜色均匀、边缘清晰的圆形或椭圆形,象征稳定与和谐。例如,网页11指出:“宜子痣的母亲慈爱但不娇惯,父亲严厉却不失温和”,强调其对子女教育能力的暗示。宜子痣若位于人中附近,民间认为可能预示双胞胎的生育潜力。

社会心理与功能隐喻

从文化心理学视角,宜子痣的象征意义体现了传统社会对母职的期待。网页41将宜子痣与“孟母教子”类比,暗示这类女性在子女成长中扮演引导者角色。现代学者认为,这种痣相的解读实则是将家庭教育责任具象化,通过痣的位置赋予母亲天然的“教育合法性”。这类观念缺乏科学依据,更多是文化心理的投射。

三、杀子痣的位置争议与病理辨析

传统定位的多重矛盾

杀子痣的位置在相学中存在地域性差异。网页33指出其常见于脐部、腹部或背部,认为这些区域与“生命根基”相关;而网页36及47则强调鼻翼至脸颊的特定位置,称其为“子女运势的克星”。这种矛盾性揭示了传统相学的非系统性——不同流派基于经验或地域文化构建符号体系,缺乏统一标准。

医学视角的病理警示

现代医学研究表明,某些被归类为“杀子痣”的病灶可能具有潜在风险。例如,腹部或背部的较素痣若形态不规则、颜色不均,可能与黑色素瘤相关。网页26提到一例因盲目祛除脚底痣导致恶性黑色素瘤扩散的案例,强调科学检查的重要性。传统“杀子痣”的凶兆论,部分可转化为对皮肤健康的预警信号。

四、文化心理与现代科学的碰撞

迷信观念的社会根因

痣相学的存续与农耕社会对自然力量的崇拜密不可分。网页45分析称,“杀子痣”等概念源于古代对生育不确定性的恐惧,通过将风险归因于身体符号来缓解焦虑。这种心理机制至今仍影响部分人群,如网页46所述,仍有家庭因“克子女”担忧而寻求祛痣。

科学祛痣的理性路径

当代皮肤医学提供了祛痣的安全方案。网页55和60详细记录了手术切痣的规范化流程:从三甲医院诊断、病理检测到术后使用硅酮凝胶预防疤痕。这些方法颠覆了传统“点痣改运”的粗放操作,将痣的处理纳入医疗健康管理范畴。医学界呼吁区分痣的病理属性与文化符号属性,避免因迷信延误治疗。

五、平衡传统与现代的认知建议

个体层面的理性抉择

对于关注痣相的人群,建议采取“双重验证”策略:既尊重文化心理,亦遵循医学指导。例如,可保留具有积极象征的宜子痣,而对形态异常的“杀子痣”进行皮肤镜检测。网页20强调,家庭教育质量远比痣相更能影响子女发展,这一观点为现代父母提供了认知转向的思路。

学术研究的未来方向

当前亟需跨学科研究厘清痣相学的社会功能。文化人类学可探究宜子痣等符号如何塑造家庭角色认知;医学统计学可分析特定位置痣与健康数据的相关性。针对祛痣行为的心理学追踪,或能揭示传统观念在现代社会的适应性变迁。

痣相学中的宜子痣与杀子痣,本质是传统文化对生命经验的符号化编码。它们既非绝对的命运判词,也非完全的虚妄迷信,而是承载着社会集体心理的复杂载体。在当代语境下,唯有将传统符号置于医学与文化的双重视野中审视,才能实现科学精神与文化传承的平衡。未来研究需进一步拆解痣相学的隐喻机制,同时加强公众健康教育,让身体符号的解读回归理性与健康本位。