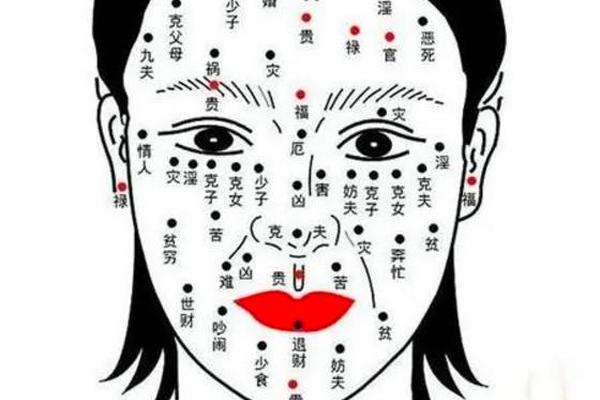

在传统相学体系中,面部被划分为“三庭”,其中“上庭”指发际线至眉心的区域,承载着与先天禀赋、家族运势相关的象征意义。古人认为,上庭的痣相是“天垂象”的具象化表达,既反映个体命运轨迹,也与健康、性格形成隐秘关联。例如,《相术全书》记载:“额如满月,痣若星辰,主贵气通达”,而晦暗杂乱的痣则被视为“气运淤塞”之兆。这一理论体系虽源于天人感应哲学,却在千百年间深刻影响着东亚社会的审美观与命运认知。

值得注意的是,上庭痣相的解读并非单一维度。古籍《麻衣相法》强调需结合痣色、形态综合判断,例如“黑如漆者主贵,赤如朱者主灾”。现代学者通过对比研究发现,古代相学对上庭痣的吉凶判断,常与中医经络理论中的“督脉”“膀胱经”走向存在空间对应关系,暗示其可能包含早期医学观察的经验总结。

二、上庭痣相的多元象征体系

发际线区域的发中痣被视作“藏珠”之相,主先天福泽深厚。相书记载:“女子发际藏墨珠,必得祖荫庇佑,夫荣子贵”,其深层逻辑在于发为血之余,此处痣相被认为与肾气充盈相关。现代民俗研究中发现,闽南地区至今保留着为新生女婴点染发际红痣的习俗,寓意“锁住福气”。

额心正中的痣则具有强烈命运张力。相学将其分为“龙庭痣”与“孤星痣”两极:前者要求痣型圆润、色泽纯黑,象征智慧通达与事业成就,清代《相术辑要》记载多位女诗人额心均有此类吉痣;后者若呈灰褐色且边缘模糊,则被认为易陷情感困局,需通过“修心养性”化解。人类学研究显示,这种二元对立解读可能与古代社会对女性“才德平衡”的期待密切相关。

三、科学视角下的辩证思考

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其分布受遗传与紫外线照射影响。但哈佛大学2018年研究指出,特定面部区域的痣生长与激素水平存在相关性——例如额部痣较多者,睾酮水平往往偏高,这或许能部分解释传统相学中“额痣主刚强”的说法。这种跨学科发现为传统痣相学提供了新的研究路径。

过度依赖痣相判断命运显然存在认知误区。心理学家荣格提出的“共时性原理”或许能解释部分应验案例:当个体深信额间吉痣象征成功时,这种心理暗示可能激发其进取心,从而形成良性循环。当代解读应强调“知命而不拘于命”的辩证思维,将痣相作为了解自我的辅助工具,而非命运定论。

四、文化符号的现代转化

在审美领域,上庭痣相正经历意义重构。日本学者佐藤良子研究发现,当代25%的年轻女性选择在额心点人工痣,这不仅是向传统面相学的致敬,更成为彰显个性的时尚符号。这种转化消解了传统吉凶判断的严肃性,赋予其新的文化生命力。

从社会学视角看,上庭痣相的演变折射着女性地位变迁。古代将“额高无纹”视为贵相,而今“事业线痣”“智慧痣”等新概念的出现,恰与女性职业化趋势形成呼应。相学网站数据显示,“左额角象征创造力”成为最受职场女性关注的解读方向,反映出传统命理文化与现代价值体系的交融。

上庭痣相作为传统文化密码,既承载着先民的生命观察智慧,也暗含性别角色的历史建构。当代研究需在医学、心理学跨学科框架下,剥离其迷信外壳,提取文化内核。建议未来可建立痣相特征数据库,结合大数据分析验证传统理论的合理性;在应用层面,可探索将痣相心理学应用于潜能开发领域,使古老智慧焕发现代生机。毕竟,真正决定命运的从不是一颗痣的位置,而是认知自我、超越局限的勇气与智慧。