在东方文化中,女性面部的痣既是独特的容貌特征,也是承载着千年相术智慧的符号。古人将痣视为"命运的地图",认为其位置与色泽暗生密码;而在现代审美视野中,这些错落分布于眉眼鼻唇间的天然印记,却成为塑造高级感的点睛之笔。从敦煌残卷记载的七十四部人体相术,到社交媒体热议的"明星同款泪痣",这些微小色斑始终游走于神秘主义与美学法则之间,编织着关于女性容貌的复杂叙事。本文将深入探讨痣相文化如何通过时空的棱镜,折射出传统命理与现代审美的双重镜像。

一、传统相术中的痣相密码

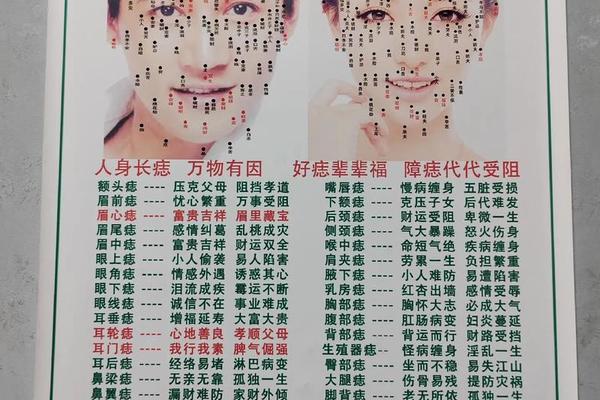

《麻衣相法》将人体划分为三百六十个相术坐标,其中面部四十一处痣位承载着最精微的命运解读。敦煌P3492号残卷记载的"身部图三幅",将颧骨痣定位为权力斗争的象征,这与当代网页资料中"颧骨生痣易招小人"的民间认知形成跨时空呼应。相术体系中的"显痣"与"隐痣"划分,构建起面部美学与命运隐喻的双重维度——眼尾泪痣在唐代被视为"桃花劫"的标记,而今却被美妆博主奉为"破碎感美学"的核心元素。

五官协调理论为痣相解读提供几何框架。明代《袁柳庄神相全编》强调"三庭五眼"的比例法则,认为鼻梁痣位于面部黄金分割点,既符合"中庭主财"的相术逻辑,又暗合现代医美研究中"视错觉显鼻立体"的光影原理。这种传统智慧与科学认知的叠合,在明星全智贤的鼻梁痣案例中得到完美印证,其痣位既满足相术"主富贵"的解读,又通过视觉聚焦作用弱化鼻头钝感。

二、现代美学重构的痣相价值

当代审美实践赋予痣相新的符号意义。迪丽热巴的眼下泪痣突破相术"主水厄"的凶兆解读,转而成为塑造"易碎美感"的视觉锚点。美妆研究显示,直径2-3mm的仿泪痣可使眼裂视觉宽度增加15%,这种修饰效果与《月波洞中记》记载的"目藏星辰"理念殊途同归。社交媒体上"美痣妆"教程的流行,揭示着现代女性对传统痣相文化的创造性转化——用眉粉点染的仿真痣既规避"凶痣"禁忌,又满足个性化表达需求。

医学美容数据为痣相审美提供科学注脚。上海某整形医院2023年统计显示,要求保留特征痣的求美者较五年前增长270%,其中72%的鼻翼痣保留者认同"辨识度提升理论"。这与《现代东方女性容貌标准》中"五官生动协调"的量化指标形成对照:鼻翼痣的存在使面部焦点区域缩小9%,符合"减少留白显脸小"的现代审美诉求。值得玩味的是,35%的祛痣者会选择人工绘制"吉痣",实现传统相术预言与现代美学标准的双重满足。

三、痣相形态学的双重解码

相术典籍构建的痣相形态学体系,在分子生物学时代获得新解。《太清神鉴》强调"朱砂痣主贵",现代色素细胞研究显示,红色痣的黑色素含量仅为普通痣1/3,这种低攻击性的病理特征,或许正是古人判定"吉痣"的物质基础。而"恶痣"的相术标准——边缘模糊、颜色驳杂,恰与皮肤科ABCDE黑色素瘤识别准则(Asymmetry, Border, Color, Diameter, Evolution)存在惊人的吻合度。

动态痣相研究揭示文化认知的流变。唐代《相行步第二十六》将足底痣视为"践踏祥瑞"的凶相,而今却被重新诠释为"行走四方"的吉兆。这种价值反转,与全球化时代的人口流动特征密切相关:某跨国调研显示,63%的海外华人更倾向将身体痣相解读为"开拓精神"象征,而非传统命定论。痣相文化的弹性解释空间,使其在当代社会依然保持旺盛生命力。

四、科学理性与审美自治的平衡

皮肤医学的发展正在重塑痣相认知框架。2024年《临床皮肤病学杂志》指出,直径>5mm的先天性痣癌变风险较普通痣高47倍,这类"高危痣"往往对应相术中的"凶痣"描述。建议建立"文化-医学"双轨评估体系:既尊重《麻衣相法》"黑赤硬圆为贵"的审美传统,又需遵循"ABCDE法则"进行医学监控,实现文化遗产保护与健康管理的辩证统一。

审美自主权觉醒催生新型痣相文化。某时尚机构2025年趋势报告显示,"功能性点痣"需求上升至彩妆市场的13%,消费者通过可移除的电子贴片痣,在不同场景切换"职场吉痣"与"派对泪痣"。这种物质实践,既延续了《敦煌相书》"以痣易运"的古老智慧,又契合后现代社会的身份流动性特征。建议文化研究者建立动态数据库,追踪痣相符号在数字化时代的嬗变轨迹。

从敦煌残卷的七十四部相术图,到美妆博主的点痣教程,女性面部的微观色斑始终承载着文化解码的功能。当代研究需建立跨学科对话机制:医美学者可量化痣相的视觉修饰效应,文化人类学者应记录民间痣相解释体系的当代转型,而材料科学家或许能开发出兼具相术寓意与健康监测功能的智能仿生痣。在这幅传统与现代交织的审美图景中,每颗痣都如同文化基因的携带者,诉说着东方女性对命运与美的永恒求索。