在民间,“痣”与“痦子”常被混为一谈,但从医学视角看,二者既有联系又有区别。色素痣(医学名)是皮肤黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,几乎人人都有,可呈现为平坦或隆起的褐色至黑色斑点。而“痦子”更多是民间对突出皮肤表面的色素痣的俗称,尤其指皮内痣或混合痣。值得注意的是,某些地区的方言中,“痦子”还可能涵盖皮肤纤维瘤、寻常疣等其他凸起性病变,进一步扩大了概念的模糊性。

医学文献明确将色素痣分为交界痣、混合痣和皮内痣三类。其中交界痣平坦且多见于易摩擦部位,存在恶变风险;而皮内痣呈半球形隆起,常伴随毛发,属于稳定型。由此可见,痦子更多指向后两种类型,但并非所有痣都能被称为痦子。这种术语差异反映了医学专业性与民间认知的鸿沟,也导致公众对皮肤病变的误解。

二、形态与病理特征的对比

从外观上,典型痦子表现为直径小于6毫米的凸起物,表面光滑或呈状,颜色以棕褐色为主,常见于面部或颈部。而痣的形态更为多样:交界痣平坦且边缘规则,皮内痣则因深入真皮层而隆起,混合痣兼具两者特征。例如,眉毛内的褐色肉瘤若伴随毛发且稳定存在十余年,更可能属于皮内痣范畴,而非病毒引起的瘊子。

病理学研究发现,痦子的核心是黑素细胞巢,而瘊子(即疣)由人瘤病毒感染引发,两者细胞结构截然不同。一项针对500例皮肤肿物的研究显示,67%的凸起色素痣被患者误称为“痦子”,但其中仅12%属于需处理的危险类型。这种形态混淆可能导致过度治疗或忽视真正风险,例如将交界痣误判为普通痦子而延误恶性黑色素瘤的早期诊断。

三、健康风险与处理原则

尽管多数痦子属于良性,但特殊部位(如手掌、足底)或形态异常的病变需警惕。医学界提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径>6mm、快速演变)是评估恶变风险的核心标准。例如,交界痣若出现卫星灶、渗液或疼痛,恶变概率高达5%。相比之下,皮内痣恶变率不足0.1%,但巨痣(直径>20cm)的癌变风险显著增加。

在处理方式上,激光和手术切除是主流方法。直径较小的痦子可采用二氧化碳激光,但需注意深度控制,残留痣细胞可能导致复发。对于易摩擦部位或疑似恶变的病灶,手术切除并行病理检测是金标准。值得注意的是,民间流行的药水点痣存在刺激癌变风险,研究显示不规范处理可使恶变概率提升3倍。

四、文化认知与科学干预的平衡

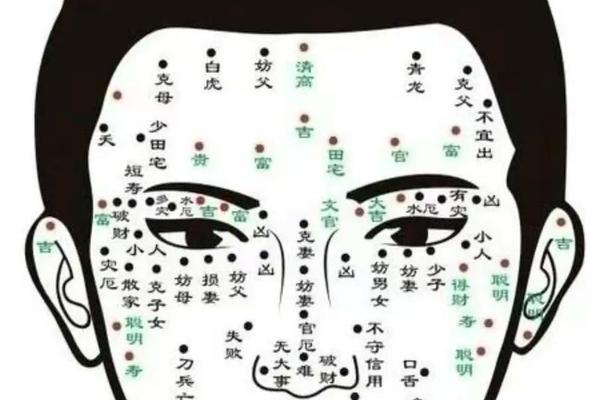

传统文化中,痦子常被赋予面相学意义,如“眉间痣主富贵”等说法。这种文化符号导致部分患者因美观或迷信需求盲目祛除。医学研究强调理性评估:一项针对美容祛痣患者的跟踪显示,38%的案例存在过度治疗,其中15%引发瘢痕或感染。科学的做法应基于病理风险评估,而非单纯外观考量。

未来研究需在两方面突破:一是建立更精准的无创检测技术,如反射共聚焦显微镜辅助诊断;二是开发靶向治疗手段,减少传统手术的创伤。近年来,湿性愈合敷料的应用已显著改善术后恢复效果,使瘢痕形成率降低40%。基因编辑技术CRISPR在黑色素瘤预防中的实验进展,为高危人群提供了新的可能性。

总结

痣与痦子的关系本质是专业定义与民间术语的交叉。从医学角度,痦子特指特定类型的色素痣,但其外延受地域文化影响而存在差异。正确区分二者需结合形态学、病理学及动态观察,尤其关注ABCDE预警信号。公众教育应着重消除“以貌取痣”的误区,建立基于医学证据的决策体系。建议高危人群定期进行皮肤镜检查,医疗机构推广标准化诊疗流程,同时鼓励跨学科研究以提升早期诊断和治疗水平。