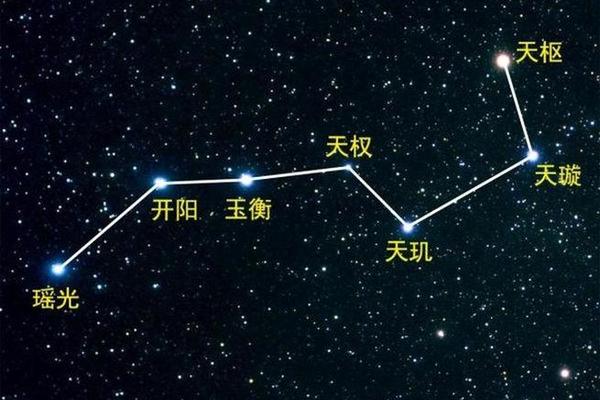

在中国传统相学中,身体上的痣被赋予了特殊的意义,其中以排列成北斗七星状的痣最为神秘。北斗七星由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七颗星辰构成,对应贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军七位星君。相学认为,若人左臂出现七星痣,则是星辰之力在肉身的映射,暗示此人与北斗七星君存在某种联系。

古籍《春秋运斗枢》记载:“北斗七星,合而为斗”,其排列规律被视作天地秩序的象征。相学家将这种宇宙图式投射到人体,认为七星痣的形成与个人命格紧密相关。例如,民间传说中刘邦、朱元璋等帝王脚踩七星,而左臂七星痣则被解读为“文星入臂”,主掌智慧与谋略。相学也强调需结合痣的先天性与后天性进行判断——先天七星痣被认为是星君转世之兆,而后天痣的寓意则可能因人生经历而变化。

值得注意的是,相学对痣的位置极为敏感。虽然脚踏七星象征帝王命格,但左臂七星痣的解读更为复杂。部分相书认为,左臂主“承天之责”,七星排列于此可能预示个体在特定领域(如学术、艺术)的非凡成就;但也存在“七星落臂,劳碌终生”的说法,暗示需结合其他体相特征综合判断。

二、医学视角下的痣相本质

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,分为真皮内痣、交界痣和混合痣三类。从解剖学角度看,左臂七星痣的形成与遗传、紫外线暴露或激素变化有关,其排列规律实为概率性巧合。研究表明,人体平均分布约15-40颗痣,七颗恰好呈北斗状的概率约为十万分之一,这与相学中“天命之人”的稀有性形成有趣呼应。

医学界对痣的解读与相学存在根本分歧。皮肤科专家指出,痣的形态与命运无关,但需警惕异常变化:直径超过6毫米、边缘不规则或颜色不均的痣可能为黑色素瘤前兆。对于左臂七星痣,医学建议定期观察而非赋予神秘寓意。这种观点在当代社会得到广泛认同,2023年《中国皮肤健康报告》显示,85%的受访者认为痣相学说属于文化现象而非科学。

三、先天与后天痣的命理分野

相学体系中对七星痣的判定存在关键标准——先天性与后天性。先天七星痣指出生时即存在的痣群,被认为携带星辰能量;后天痣则指成长过程中逐渐形成的痣,其命理意义需通过动态观察。某案例记载,一位左臂有七痣者求问相师,经“观灵”仪式后被判定为后天形成,最终此人虽事业有成,但并未达到“星君转世”的预期高度。

这种区分蕴含着相学的深层逻辑:先天痣象征“天授之命”,而后天痣更多反映个人修行。明代相术典籍《神相全编》提到:“臂生七星,若应天时而显,则为文曲临凡;若随人事而现,则主谋略过人。”现代研究者认为,这种理论实际上将生物学现象与社会成就进行符号化关联,为个体命运提供解释框架。

四、文化符号与社会认知的嬗变

北斗七星痣的传说承载着中国传统文化中“天人感应”的思想内核。从汉代谶纬学说,到明清民间志怪文学,七星痣始终作为连接凡人与天界的象征符号。在《三国演义》《水浒传》等经典中,特殊体相常被用于塑造英雄形象,这种叙事传统强化了公众对七星痣的文化想象。

当代社会对此呈现认知分化:民俗学者呼吁保护传统文化符号,认为七星痣传说体现了古人对生命奥秘的探索;科学主义者则批判其属于“确认偏误”——人们更易记住巧合应验的案例而忽视反例。2024年某网络平台的调查显示,18-30岁群体中仅12%相信痣相学说,但65%承认会因特殊痣相产生心理暗示。

五、现实意义与理性认知启示

从实用角度,七星痣传说可能产生双重影响:积极层面,它为个体提供自我实现的预言动力,如心理学中的“皮格马利翁效应”;消极层面,也可能导致对病理现象的忽视或过度迷信。某临床案例显示,一位左臂七星痣患者因坚信“天命护体”延误黑色素瘤治疗,最终酿成悲剧。

建议公众以科学态度看待体相特征:既尊重传统文化的情感价值,也保持医学理性。对于左臂七星痣,可将其视作独特的生命印记,但不必拘泥于命定论解释。未来研究可探索跨学科路径,例如通过大数据分析痣相分布与职业成就的相关性,或从认知心理学角度解读神秘体相的社会传播机制。