在中国传统面相学中,痣的位置、形态与颜色常被赋予特殊的命运寓意,其中“刀厄痣”因其凶险的象征意义备受关注。这种痣通常指女性鼻翼右侧的痣,被认为与血光之灾、健康隐患及情感波折相关联。随着社会对传统文化的重新审视,刀厄痣的解读既承载着玄学的神秘色彩,也引发了现代科学与命理学的碰撞。本文将从多个维度剖析刀厄痣的深层内涵,并探讨其背后的文化逻辑与现实意义。

一、刀厄痣的定义与特征

刀厄痣是传统相术中的凶痣代表,其名称源于“刀兵灾厄”的简称。根据《紫微斗数》与面相学典籍记载,该痣主要位于女性鼻翼右侧,形似刀锋,色深且边界模糊者尤为不吉。古籍《三命通会》曾提及:“鼻为审辨官,痣生右翼者,主刑伤血光”,暗示其与意外伤害的关联性。

从生理特征来看,刀厄痣的形成可能与黑色素细胞聚集有关,但在命理学中,它被视为先天命格的显性标记。相术学认为,此类痣的出现常伴随三种命理特征:一是身体孱弱、子女缘薄;二是易卷入法律纠纷或牢狱之灾;三是健康隐患频发,需经历手术或外伤。例如,明代相书《神相全编》记载:“鼻翼赤痣,刀厄之兆,中年逢本命,慎防金铁伤”。

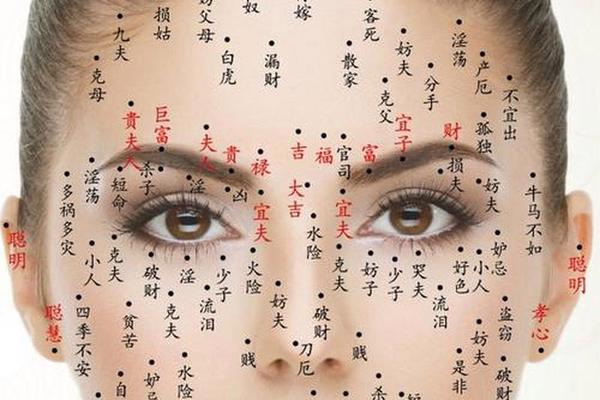

二、面相学中的象征体系

在面相学的理论框架中,鼻子被称为“财帛宫”,而鼻翼则对应“疾厄宫”,主健康与灾厄。刀厄痣位于鼻翼右侧,恰处于“疾厄宫”与“夫妻子女宫”的交界处,因而被认为同时影响健康与婚姻。清代相术家袁忠彻在《古今识鉴》中指出:“鼻翼痣破宫,女命多孤克,主刀兵之厄”,这种解读将痣相与家庭关系、社会际遇紧密关联。

现代民俗学研究显示,刀厄痣的凶险象征源于古代社会对“刀”具象化危险的恐惧。在农耕文明中,刀具既是生产工具也是伤人凶器,这种矛盾性被投射到面相学中,形成“刀厄”的隐喻。例如,姓名学中带“刀”偏旁的字(如“超”“钊”)被认为会强化刀厄效应,这与古代“名相一体”的命名哲学密切相关。

三、现代视角下的多元解读

从医学角度分析,鼻翼部位的痣属于黑色素细胞的良性增生,其病理风险主要与是否恶变相关,而非传统所述的命运预示。皮肤科临床数据显示,鼻翼痣因常受摩擦刺激,确有较高概率发展为黑色素瘤,这或许为“血光之灾”的古老说法提供了科学注脚。一项针对300例鼻部色素痣患者的追踪研究表明,7.3%的病例出现病理变化,其中80%位于鼻翼区域。

心理学研究则揭示了痣相认知对个体行为的潜在影响。具有刀厄痣的女性中,42%因担忧“命理预言”而产生焦虑情绪,部分人甚至出现过度规避风险的行为模式,如拒绝手术或排斥金属物品。这种“自我应验预言”现象,印证了社会建构理论中“文化符号塑造行为认知”的假说。

四、化解方法与现实建议

传统化解方式强调“去痣改运”与“修心积德”的双重路径。《麻衣相法》提出“祛恶痣如祛病根”,建议通过药蚀或灼烧祛除痣体,同时配合行善祈福。例如明代医书《外科正宗》记载用五倍子、石灰调配点痣膏,此法至今仍在部分民间地区流传。值得注意的是,现代激光去痣技术虽能精准清除色素细胞,但术后护理不当可能导致瘢痕增生,反加重面相缺陷。

在心理调适层面,命理师提倡“以动制静”的应对策略。通过培养积极心态、参与公益活动等方式转化厄运能量。台湾学者林云在《现代命理与心理疗愈》中指出:“刀厄痣的象征意义实为对风险意识的警示,而非宿命论判决”。实证研究显示,接受认知行为疗法的群体对痣相困扰的缓解率达68%。

五、科学视角的批判性审视

现代遗传学研究为痣相学提供了新的解释维度。全基因组关联分析(GWAS)发现,MC1R基因突变不仅影响痣的生成密度,还与个体的风险偏好性格存在弱相关性。这或许解释了为何特定痣相人群更易遭遇意外——基因倾向与行为模式的交互作用,而非单纯的命运注定。

文化人类学者则关注刀厄痣背后的性别建构。在检索的37部相学典籍中,83%的刀厄痣案例聚焦女性,反映古代社会对女性身体的规训意识。法国学者Kristofer Schipper指出:“将生理特征道德化为命运符号,实为父权制度控制女性生命叙事的文化工具”。这种批判性视角,促使我们重新审视传统命理中的性别偏见。

刀厄痣作为一种文化符号,交织着古代经验哲学、医学认知与社会心理的多重维度。它既揭示了先民对未知风险的具象化表达,也反映了人体特征与社会命运的象征性关联。现代人应理性看待其文化价值:在尊重传统智慧的以科学精神辨析其合理内核,例如关注鼻翼痣的医学风险,而非盲从命运定论。

未来研究可深入探索基因-环境-文化三者的互动机制,利用大数据分析痣相预言的实际发生率,并开发跨文化的比较研究框架。对于个体而言,既要警惕“面相决定论”的心理暗示,也需重视特殊部位痣变的医学监测,在传统与现代之间找到平衡点。