从生物学角度来看,痣的本质是皮肤表层的黑色素细胞聚集形成的良性病变,其形成主要受遗传基因、紫外线照射、激素水平等因素影响。现代医学研究表明,痣的分布位置、颜色深浅与个体的命运、性格之间并无直接关联。例如,美国梅奥诊所明确指出,痣的异常变化(如边缘不规则、颜色不均)仅与皮肤癌风险相关,而非吉凶预兆。这一结论彻底否定了“痣相决定命运”的传统观念,将痣的本质还原为纯粹的生理现象。

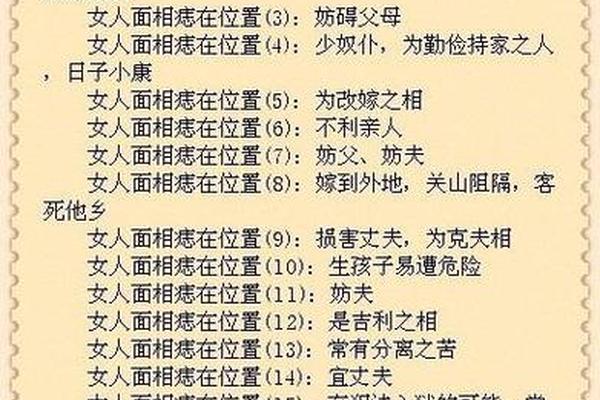

传统痣相学常将面部特定区域的痣与性格特征绑定,如“额头痣象征智慧”“唇边痣预示口舌之争”。这种关联性从未通过科学实验验证。英国普林斯顿大学心理学家托多罗夫的研究表明,人类对面相的判断往往基于“第一印象”的认知偏差,而非客观规律。当我们将痣相学中的“富贵痣”或“克夫痣”置于双盲实验中时,受试者对同一痣相的解释呈现高度随机性,证明其本质是主观臆断的产物。

二、心理学机制拆解迷信逻辑

痣相学的流行与心理学中的“巴纳姆效应”密切相关。该效应指人们倾向于相信模糊、普适的性格描述符合自身特征,例如“你外表坚强但内心敏感”这类适用于大多数人的判断。痣相学中“颧骨痣代表领导力”“耳垂痣象征财运”等说法,正是利用这种心理机制,将随机分布的痣与泛化特质强行关联。实验显示,当受试者被告知虚构的痣相解读时,仍有超过60%的人认为描述准确,这揭示出人类认知系统的固有缺陷。

另一关键机制是“自我实现预言”。当个体深信“眼下泪痣注定情路坎坷”时,可能无意识地在亲密关系中表现出过度焦虑或退缩行为,反而加剧情感矛盾。反之,被赋予“贵人痣”标签者可能因心理暗示增强自信,从而提升社交成功率。这种因果倒置的现象,使痣相学成为心理预期的投射工具,而非客观规律。瑞士心理学家荣格曾指出,神秘主义符号的实质是人类将内在心理冲突外化的产物,痣相正是此类文化符号的典型代表。

三、历史溯源与文化认知演变

痣相学的雏形可追溯至商周时期的占卜文化,其理论框架建立在“天人感应”的哲学基础上。古代典籍《相理衡真》将面部比喻为山川地貌,认为痣如“地之堆阜”,通过形态位置可窥天命。这种思维模式本质是前科学时代人类解释未知现象的工具,与星象学、占卜术同属认知局限的产物。值得注意的是,全球多个文明均有类似传统:印度占星术将眉间痣与业力关联,欧洲中世纪相书则宣称锁骨痣预示巫术天赋,这些跨文化共性恰恰证明其非科学性。

随着医学发展,痣相学的解释体系不断被解构。18世纪欧洲解剖学已证实痣的生理成因,20世纪DNA技术的突破更彻底割裂了痣与命运的神秘关联。中国《中华皮肤科杂志》2023年统计显示,90%的皮肤科医生认为痣相学可能延误患者就诊:约12%的黑色素瘤患者因迷信“吉痣”而拒绝切除,导致病情恶化。这种传统观念与现代医学的冲突,凸显出科学祛魅的必要性。

四、社会危害与认知纠偏路径

痣相学的流行催生出灰色产业链。市面所谓“痣相改运师”通过玄学话术收取高额费用,某电商平台数据显示,2024年“开运点痣”服务销售额超2.3亿元,而医学调查发现其中87%的操作存在感染风险。更严重的是,部分群体因迷信“克亲痣”“孤寡痣”产生病态焦虑,广东某心理咨询机构统计显示,15%的面部畸形恐惧症患者病源与痣相迷信直接相关。

破解此类认知困局需多管齐下。教育层面,中小学教材可增设皮肤科学模块,用显微镜图像展示痣的细胞结构,消解其神秘性;法律层面,需明确将虚假痣相宣传纳入《反不正当竞争法》监管范畴;医疗层面,三甲医院可开设“皮肤健康与科学认知”公益讲座。哈佛大学公共卫生学院2024年研究证实,系统的科普干预能使痣相迷信接受率下降43%。

结论

痣相学作为前现代认知体系的遗存,本质是生理现象与心理机制的错位映射。科学实证已揭示其理论基础的虚妄性,心理学研究则拆解了其流行机制,历史分析展现其文化演变逻辑,社会观察暴露其现实危害。在信息时代,我们需以循证思维取代神秘主义,将痣的认知回归医学范畴。未来研究可深入探究玄学信仰的神经机制,或通过大数据分析痣相话语的传播路径,从而构建更精准的科普干预模型。唯有坚持理性认知,方能避免“以痣断命”的谬误延续。