在中国传统文化中,面相学被视为解读命运与性格的密码,而痣相更是其中充满神秘色彩的符号。下巴作为面相“下庭”的核心区域,常被民间视为福禄与晚运的象征。尤其是下巴中央的痣,常被赋予“权柄”“智慧”或“食禄”等寓意,甚至与毛泽东等历史人物的传奇经历相关联。这种将生理特征与命运勾连的文化现象,既反映了古人“天人感应”的哲学观,也暗含了民众对美好生活的朴素向往。本文将从传统痣相学、科学视角及文化心理三个维度,解析下巴中央痣相的多元意涵。

传统痣相学的解读体系

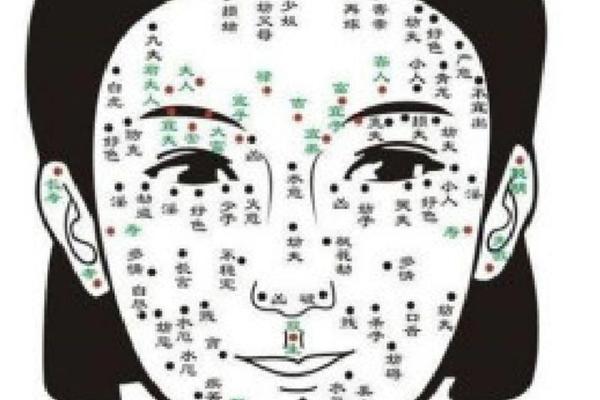

在《麻衣相法》《柳庄相法》等古籍中,下巴被称作“地阁”,主掌61岁后的晚年运程。相学将下巴划分为承浆、讼堂、地库等十余个区域,其中中央位置的痣相尤为特殊。毛泽东右下巴的痣被解读为“掌权之相”,印证了相书“地阁方圆,必主官贵”的论断。这种后天生长的痣,在相学中被视为“相由心生”的典型——随着个人运势攀升,痣的形态逐渐圆润饱满。

痣相吉凶的判断标准极具系统性:黑亮凸起、生毫者为吉痣,预示福泽深厚;灰褐扁平者为恶痣,暗示运途多舛。下巴中央若生吉痣,传统认为此人意志坚定、决策果断,具备领袖气质。如网页1所述,毛泽东的痣“圆大明亮”,与其“掌控时局”的历史形象形成互文。而靠近嘴唇的痣则关联“食禄”,暗示生活优渥,这与现代人“吃货有福”的调侃形成有趣呼应。

科学视角的祛魅分析

现代医学研究揭示,痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关,受遗传、紫外线照射等因素影响。毛泽东下巴痣的后天显现,科学上可解释为中年后黑色素沉积的自然现象,与政治生涯的巧合性关联更多源于“幸存者偏差”。研究显示,长期受摩擦部位(如下巴)的痣确有较高恶变风险,但普通痣的形态变化与命运并无必然联系。

从生物学角度看,痣的位置随机性消解了传统命理的决定论。网页20披露的“番号传说”,实为民间将时间巧合(83岁寿命与41年执政)符号化的产物,反映的是集体记忆的建构过程。相学中“中年得志痣”的说法,本质上是用生理特征合理化历史人物的成功轨迹,这种归因方式忽视了社会变革的复杂动因。

文化心理的深层映射

“地库有黑痣,富裕几辈子”等俗语的流传,暴露了农耕文明对土地财富的崇拜。下巴在人体中接近“食道”位置,痣相象征意义常与温饱需求交织,如承浆痣代表“酒食丰足”,折射出传统社会对物质保障的焦虑。毛泽东痣相的传奇化叙事,则体现了民众对领袖的神圣化想象,将政治权威转化为具象的身体符号。

这种文化心理机制在当代演变为积极心理暗示。网页17指出,相信“下巴开花必发家”的人更倾向积极理财,本质是借助传统话语进行自我激励。抖音等平台网红以“富贵痣”为人设标签,恰是利用了痣相文化在现代社会的符号剩余价值。而医学界提醒“特殊部位痣需定期检查”,则展现了科学话语对传统观念的辩证扬弃。

多元视角的融合启示

下巴痣相的阐释史,是一部传统智慧与科学认知的对话史。面相学作为传统文化遗产,其价值不在于预测命运,而在于为个体提供理解自我的文化镜鉴。当代研究应注重跨学科方法:通过人类学田野调查记录地方性痣相解读,运用统计学分析痣相特征与性格问卷的相关性,借助皮肤医学追踪痣变规律。在文化传承层面,可开发“数字相学博物馆”,用可视化技术呈现痣相文化的时空流变。

对于普通民众,理性态度尤为重要:既不必因“恶痣”之说徒增焦虑,也可将“吉痣”传说转化为自我提升的动力。正如网页53建议的“定期皮肤检查”,现代人应以科学为盾、文化为镜,在传统与现代的张力中找到平衡点。下巴中央的痣,终究是独特的生命印记,它的真正寓意,应由每个个体在时代洪流中亲自书写。