在中国传统文化中,面相学始终承载着解读命运的隐秘钥匙,而痣相作为其重要分支,通过痣的位置、形状与色泽,映射出个体的性格、运势甚至健康走向。从古籍记载到现代网络资源,“痣相大全”与“面相痣的位置图解”已成为人们探索自我与命运的热门工具。本文将从痣相学的文化渊源、解读逻辑及现代视角切入,结合多领域研究,系统剖析这一古老智慧的当代价值。

一、痣相的多元分类与象征

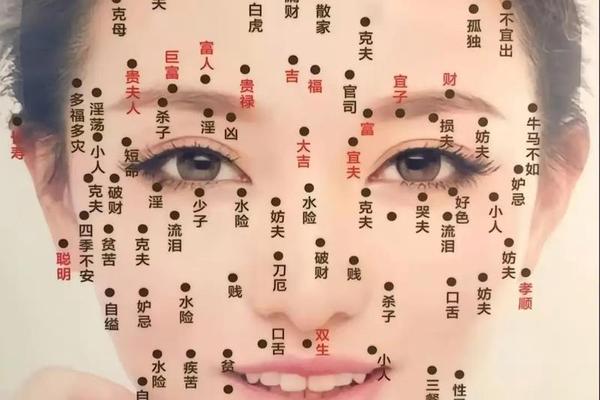

面相学将痣的分布划分为“显处”与“隐处”,并赋予其截然不同的吉凶含义。显处如面部、手部等可见部位的痣,多被认为与社交、事业等外显运势相关。例如,额头中央的痣(天庭)常被解读为“妨身”,暗示健康隐患或家庭缘分薄弱,而鼻头痣则因对应“财帛宫”,若色泽晦暗可能预示破财或小人缠身。隐处如背部、足底的痣则多与内在性格相关,如臀部痣象征“桃花旺盛”,但需警惕情感纠葛。

不同文化对痣的诠释存在差异性。西方医学研究指出,痣的形态与内分泌系统相关,例如激素波动可能导致痣的数量变化,这与中医“痣为气血外显”的观点形成呼应。而日本相学中,耳垂痣主长寿,与中文典籍中“耳珠有痣主财”的解读既有重叠又有分歧。这种跨文化的异同,反映了人类对身体符号的集体想象与地域性认知差异。

二、吉凶判断的核心维度

痣相的吉凶判定需综合色泽、形态、动态三大标准。传统相学强调“黑如漆、赤如泉、白如玉”为善痣,例如眉内藏痣若呈乌亮色,象征财运与长寿,而灰褐色痣则多主厄运。形态方面,规则圆形痣被视为“福痣”,如唇上痣若饱满圆润,可能预示食禄丰足,但若边缘模糊呈放射状,则可能关联健康风险。

动态变化是易被忽视的维度。相学古籍记载,痣的突然增大或变色常预示运势转折,如鼻翼痣若由红转黑,可能暗示投资失利。现代医学则警示,此类变化或是恶性黑色素瘤的征兆,需及时就医。这种传统经验与科学警示的碰撞,凸显了痣相解读的双重性——既承载文化隐喻,又需理性审视。

三、现代视角下的重新审视

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集。研究显示,长期受摩擦部位(如足底、腰带处)的痣癌变风险较高,这与相学中“居无定所痣”(下巴痣)需警惕变故的警示形成微妙关联。一项针对300例恶性黑色素瘤患者的调查发现,23%的病灶原发于传统相学定义的“凶痣”区域,提示科学检测与传统经验可互补。

文化批判视角则揭示痣相学的社会功能。心理学实验表明,被告知拥有“贵人痣”的受试者,在社交中表现出更强的自信,印证了痣相作为心理暗示工具的潜在影响。过度依赖痣相可能导致认知偏差,如将事业挫折简单归因于“鼻梁病苦痣”,而忽视能力提升。这要求我们在传统智慧与现代理性间寻求平衡。

四、资源获取与科学应用

当代获取痣相知识的渠道呈现多元化。古籍如《麻衣相法》提供基础理论,而网络图谱(如知乎专栏、面相学专题网站)则以可视化形式解析面部百馀个痣位。值得注意的是,部分平台混杂商业营销,如夸大“点痣改运”效果,却规避医学风险。建议优先选择融合医学警示的科普内容,如丁香医生等专业平台。

实践层面,可建立“三步鉴别法”:首先对照图谱初步判断痣的象征意义;其次观察形态变化,采用ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色混杂、直径超5mm、隆起)筛查健康风险;最后结合心理咨询,避免陷入宿命论。例如,发现“眼尾桃花痣”者,可在情感管理中加强边界意识,而非消极认命。

痣相学作为跨越千年的文化符号,既蕴含先民对命运的哲学思考,也折射出现代人寻求自我认知的心理需求。在科学与传统的对话中,我们既要承认“额上七痣主大贵”等说法的文化价值,也需警惕其可能衍生的健康盲区。未来研究可探索两大方向:一是通过大数据分析痣相特征与性格特质的统计学关联;二是开发结合AI诊断与传统文化解读的综合性工具,让人文关怀与医学理性真正交融。对于普通读者而言,以开放心态理解痣相,以科学手段守护健康,或许是对这一古老智慧的最佳传承。