在中国传统文化中,痣相学作为一种独特的身体符号解读体系,承载着人们对命运的想象与敬畏。男性全身痣相的分布与形态,不仅被视作先天禀赋的印记,更被赋予事业、健康、情感等多重隐喻。随着现代医学的发展,痣的生理属性与文化象征逐渐形成交叉对话。本文将从传统命理、科学认知、健康警示等维度,系统解析男性全身痣相图谱的深层意涵。

一、传统命理中的痣相隐喻

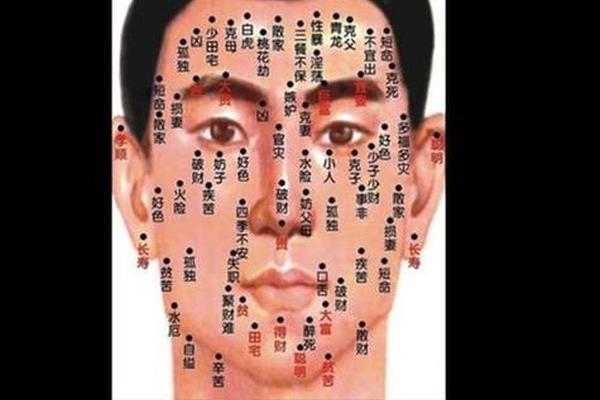

传统相学将男性身体划分为十二宫位,不同区域的痣相映射着截然不同的人生轨迹。额头中央的痣常与「少小离家」「宗教信仰」关联,如《男痣的位置与命运图》指出,当阳穴位的痣象征「傲上」性格,而官禄宫的朱砂痣则预示玄学天赋。这种方位对应学说,实质是古代天人合一观的具象延伸。

眼部区域的痣相尤为强调人际关系与情感模式。耳垂藏痣主「暗财」,眉尾痣暗喻「财务纠纷」,这些论断在《全身痣相图解大全》中形成完整体系。值得注意的是,相学对「三角关系」的警示频繁出现,如印堂痣对应「双龙抢珠」、山根痣暗示「择偶风险」,折射出传统对情感秩序的重视。

二、现代科学与文化符号的碰撞

现代医学揭示痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等客观因素影响。研究发现,30岁后新发痣可能与内分泌失调相关,而肢端痣因摩擦概率高更需警惕病变。这为传统「易摩擦部位凶痣」的说法提供了病理学支撑,如足底痣的癌变风险较其他部位高出5倍。

文化心理学视角下,痣相学实为集体潜意识的投射。颧骨痣象征「权势」却忌合伙经营,鼻头痣关联「守财能力」,这些论断映射着农耕文明对资源掌控的焦虑。而「胸部小防脊椎病」「臀部大抗糖尿病」等现代研究结论,则展现出身体特征与健康关联的新认知范式,与传统文化形成有趣呼应。

三、健康警示与科学处理原则

ABCDE法则为痣变监测提供科学框架:不对称(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6mm(Diameter)、隆起变化(Elevation)是恶性黑色素瘤的五大警报。临床数据显示,符合3项以上特征的痣癌变概率达67%,而肢端黑色素瘤的5年生存率不足50%。

在处理方式上,激光点痣虽能改善美观,但反复操作可能刺激细胞变异。研究证实,经历3次以上点痣的部位,恶变风险提升2.3倍。对于易摩擦区痣,手术切除配合病理活检才是优选方案。值得注意的是,传统「痣上拔毛致凶」的说法存在误区,现代医学强调毛发保护作用,修剪时保留1-2mm可降低毛囊炎风险。

四、跨学科视角下的认知重构

在分子生物学层面,端粒长度与痣量的正相关研究开启新视域。每25颗痣对应端粒延长0.2kb,相当于细胞年轻2-3岁。这为传统「痣多主贵」说提供可能解释,但需与黑色素瘤风险平衡考量。表观遗传学则发现,某些痣的位置与Hox基因表达相关,或可解释「祖业痣」「迁徙痣」的跨代传递现象。

文化人类学研究显示,痣相学的区域差异反映地域生存策略。东南沿海重「水厄痣」预警,游牧民族多「马背痣」吉兆,这种分化与地理风险类型高度相关。当代男性对「事业宫痣」的特别关注,实质是职业焦虑的心理外化,可通过认知行为疗法进行干预。

总结而言,男性全身痣相图谱是生物特征与文化编码的双重载体。传统命理解读需与现代医学警示结合,既不可盲目信奉「凶吉定论」,亦不能忽视病变信号。未来研究可深入探究特定痣群与代谢疾病的关系,开发AI痣像分析系统,推动痣相学从玄学话语向健康管理工具转化。对于普通男性,建立「年度痣像档案」、掌握ABCDE自检法、理性处理易摩擦区痣,才是对待身体印记的科学态度。