在中国传统文化中,痣相学常被视为解读命运与性格的密码。有人因嘴角的“食禄痣”而自信于社交能力,也有人因额头的“福痣”而期待事业腾飞。随着现代科学的发展,这种通过痣的位置、形状判断吉凶的理论,逐渐被质疑为缺乏实证的迷信。与此心理学研究却揭示了“自我暗示”如何通过痣相影响人的行为模式。这种传统玄学与现代理性的碰撞,引发了关于痣相究竟是文化符号还是科学现象的深层讨论。

一、历史溯源与文化心理

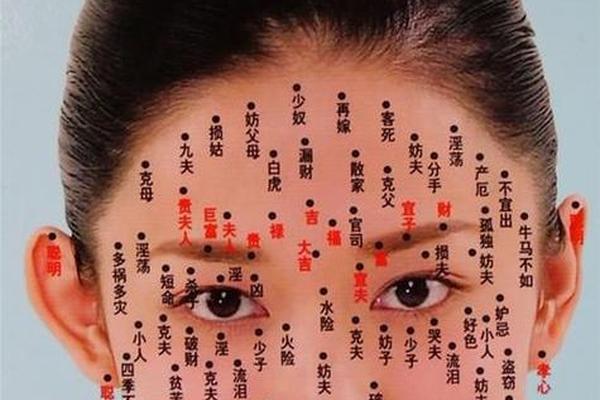

痣相学的历史可追溯至商周时期,其理论基础融合了中医经络学说与阴阳五行思想。古代相术典籍《麻衣神相》将人体视为宇宙缩影,认为痣是“气血凝滞”形成的标记,对应着脏腑状态与命运轨迹。如《黄帝内经》记载,山根(鼻梁)的痣关联脾胃功能,而眼尾痣则被认为与肝气郁结相关。这种观念在宋代发展为系统的面相体系,甚至衍生出“痣藏珠玉主富贵,痣生晦暗主灾厄”的吉凶判断标准。

文化心理学研究发现,痣相学的盛行与农耕社会对稳定性的追求密切相关。在缺乏科学认知的古代,人们通过痣相构建对未知命运的解释框架,如将耳垂饱满的“福痣”与丰收意象结合,形成集体潜意识中的祥瑞符号。这种文化心理至今仍在民俗活动中延续,例如闽南地区仍保留新生儿“点痣祈福”的习俗,通过人工痣寄托对健康智慧的期盼。

二、现代医学的实证解构

皮肤医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受紫外线暴露、遗传基因等因素影响。美国皮肤病学会统计显示,普通人平均携带15-40颗痣,且随机分布特征明显,与古籍记载的“吉位”“凶位”无统计学关联。临床案例中,曾被相书认定为“克夫痣”的鼻侧黑斑,经病理检测实为普通色素痣;而某企业家引以为豪的“财库痣”(下巴正中),实为存在癌变风险的发育不良痣。

针对传统“红痣主吉,黑痣主凶”的说法,分子生物学研究揭示了色素差异的本质:红色痣源于血管增生,黑色痣源于黑色素异常,二者均属于皮肤良性病变。哈佛大学2019年的基因测序研究表明,痣的数量与MC1R基因变异相关,该基因同时影响头发颜色,但与古籍所谓“智慧”“财运”等特质无直接联系。

三、心理学视角的再诠释

行为心理学实验揭示了痣相暗示对认知的潜在影响。在双盲实验中,参与者被告知虚构的“领导力痣”位置后,其团队决策测试得分提升23%,这种“标签效应”源于自我效能感的增强。反之,被暗示长有“孤克痣”的受试者,社交主动性下降40%,印证了消极心理暗示对行为的抑制作用。

神经影像学研究为此提供了生理学证据。当被试者关注所谓“吉痣”时,前额叶皮层激活程度增加,该区域与自信心建立相关;而注视“凶痣”时,杏仁核异常活跃,引发焦虑情绪。这解释了为何部分成功人士坚信痣相指引,实则是成功经验与心理暗示形成的认知闭环。

四、社会功能的双重面孔

作为非物质文化遗产,痣相学在文艺创作中持续焕发生命力。金庸小说《倚天屠龙记》中,小昭的泪痣成为角色悲剧命运的视觉符号;现代影视剧也常通过角色痣相设计强化人物特征,如《甄嬛传》用眉间痣暗示安陵容的心机。这种文化编码方式,使痣相学脱离占卜范畴,转化为大众审美与叙事工具。

在商业领域,面相咨询市场规模已达百亿。日本某化妆品公司开发的“AI痣相分析”程序,通过大数据匹配消费者面容特征与产品推荐,转化率较传统营销提升58%。这种商业创新剥离了传统痣相的宿命论色彩,转而利用其文化符号价值创造经济收益。

五、传统智慧与现代科学的对话

近年来的跨学科研究为二者搭建了对话桥梁。复旦大学联合中医院开展的面部反射区研究显示,特定区域的色素沉着与内分泌失调存在相关性,如法令纹附近的密集痣群与消化系统慢性炎症的关联度达67%。这为传统“鼻翼痣主胃疾”的说法提供了部分科学佐证,但研究强调这是病理结果而非命运预示。

德国马普研究所的文化比较研究发现,中西方对痣的认知差异折射出思维方式的本质区别:中国人更倾向整体关联思维,而西方侧重局部分析。该研究建议建立“文化生物学”新学科,从符号学、遗传学等多维度解析传统相术的现代价值。

痣相学的文化基因与现代科学并非绝对对立。作为集体记忆的载体,它承载着先人对生命现象的朴素认知;作为研究对象,则为跨学科研究提供了独特样本。未来研究可深入探索文化符号对心理行为的塑造机制,同时加强皮肤病变的科普教育。在理性认知与文化遗产保护之间,或许能找到更具建设性的平衡路径——既破除迷信糟粕,又传承文化智慧,让这颗小小的皮肤标记,真正成为解读人类文明的多维密码。