痣相算命在中国已有数千年历史,其根源可追溯至先秦时期的相术典籍。古代相术将人体视为“小宇宙”,认为痣的位置如同星辰分布,暗含命运密码。例如《黄帝内经》将痣与健康关联,汉代《相人》二十四卷则系统化地建立痣相与贵贱祸福的对应关系。宋元时期《麻衣相法》的流行,使痣相学成为面相学的重要分支,民间甚至总结出“八大富贵痣”等顺口溜,将鼻头、耳垂、下巴等部位的痣视为财富与福气的象征。

这种文化现象并非中国独有。古希腊亚里士多德曾尝试通过面部特征推断性格,18世纪欧洲的拉瓦特尔更将相术发展为系统理论。东西方不约而同地将痣赋予象征意义,反映出人类对命运符号的普遍探索。古代痣相学多依托阴阳五行、经络学说等模糊理论,缺乏实证基础,其本质是前科学时代对未知的想象性解释。

二、传统理论的构建与矛盾

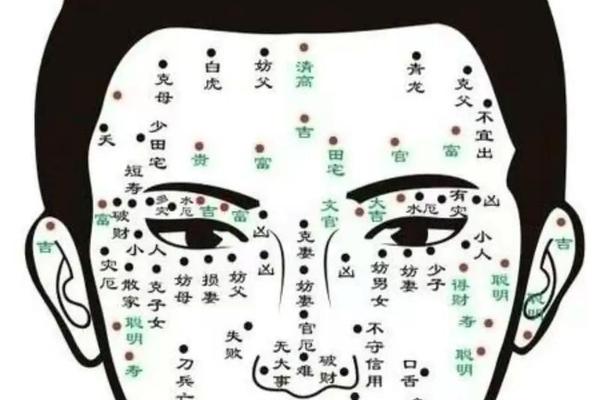

传统痣相学建立了一套精密符号系统:面部被划分为田宅宫、迁移宫等区域,痣的色泽(朱砂痣为吉,灰暗为凶)、形态(圆润主富贵,破碎主坎坷)都被赋予特定含义。如颧骨痣象征权势,眼角痣关联情感,嘴唇痣预示口福。敦煌出土的唐代相书残卷中,甚至将脚底痣与仕途关联,手掌痣与婚姻挂钩。

但这种理论体系存在根本矛盾。同部位痣在不同典籍中吉凶迥异——眉间痣在《麻衣相法》中主官运,敦煌文献却认为易招刑狱;额头痣被民间视为福相,医学古籍《外科正宗》却警告可能病变。更值得关注的是阶级偏见:相书常将显赫部位的痣解释为“帝王之相”,而劳动者常见部位的痣则多被归为“贫贱之兆”,这种价值判断实为封建社会等级观念的投射。

三、现代科学的祛魅与验证

从医学视角看,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受基因、紫外线、激素等因素影响。大规模临床研究表明,痣的数量与位置和命运无统计学关联,但直径超过6毫米、边缘模糊的痣确有癌变风险。2014年《科学通报》的实证研究指出,对10万例样本的分析显示,所谓“富贵痣”人群的财富中位数与其他群体无显著差异。

心理学研究揭示了痣相信仰的作用机制。“自我实现预言”效应可解释部分案例:相信眉间痣带来财运者,更倾向积极争取机会;认为嘴角痣招桃花者,会无意识释放社交信号。但这种效应具有双刃剑——对“凶痣”的恐惧可能引发焦虑,反而导致人际关系恶化或决策失误。

四、文化传承与当代价值重估

作为非物质文化遗产,痣相学在文学艺术中留下深刻印记。《红楼梦》中贾宝玉“面若中秋之月”的描写暗含相术思维,敦煌壁画人物面部的“菩萨痣”则具宗教象征。当代影视剧中,导演常通过角色痣的位置暗示命运,如《甄嬛传》眉庄眼尾痣强化其悲剧色彩,这种美学手法延续了传统文化符号。

在商业领域,痣相元素产生独特经济价值。日本占卜师开发出“AI痣相分析”APP下载量超百万,中国社交平台上“痣相挑战”话题阅读量达23亿次,美妆博主更创造出“招财痣妆”“桃花痣贴”等衍生产品。这些现象显示,传统痣相学正通过创造性转化,成为现代流行文化的一部分。

理性认知与文化共生的平衡

综合医学实证与文化研究可见,痣相算命缺乏科学依据,但作为文化现象仍具研究价值。建议公众以科学态度看待痣的健康风险,同时理解其文化隐喻;学术界可开展跨学科研究,如分析“痣相信仰与社会行为”的关联,或从符号学角度解构传统相术的话语体系。未来的文化创新中,或许会出现既尊重科学理性,又传承美学智慧的“新痣相文化”,这才是传统相术在现代社会的真正出路。