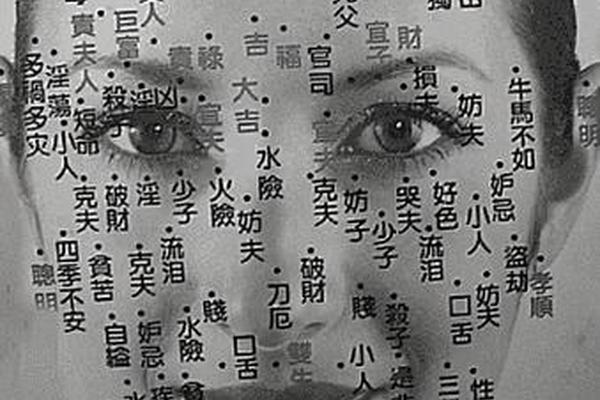

在东方传统文化中,痣相学被视为窥探命运的一扇窗口,而婚姻作为人生的重要选择,其稳定性与痣相的关联性更是引发诸多探讨。有人相信,某些特定位置的痣不仅是身体印记,更是情感归宿的隐喻,暗示着个体一生仅有一次婚姻的宿命。这种观念背后,既蕴含着对忠贞情感的朴素向往,也折射出人类试图通过身体符号解读生命轨迹的永恒探索。

一、传统痣相学中的婚姻隐喻

在传统面相学体系中,苦情痣(位于颈后正中约3厘米处)被视为一生情感专一的象征。这类人往往性格内敛而执着,如《苦情痣一生只有一段婚姻吗》所述:“他们不轻易动情,但一旦动情便是一生一世,如同寻找前世未了之缘”。这种痣相常伴随手掌后天出现的黑痣,民间认为这是天定姻缘的标记,暗示着婚姻关系的稳固性。

而山根痣(两眼之间鼻梁根部)的解读则更具辩证色彩。古籍中既有“山根有痣妨婚姻”的警示,也有现代相学研究发现,若此处痣相圆润且色泽明亮,反而象征夫妻精神契合。如《讲“痣相”终极篇》指出:“山根光润明净者主得良伴,若痣形美则反成情感黏合剂”。这种矛盾性恰恰反映出痣相学中环境与个体互动的复杂性,单凭位置判断需结合形态、色泽等多元维度。

二、现代科学视角下的痣相解析

从皮肤医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,但其文化象征却在社会心理学层面产生实际影响。研究发现,拥有唇周红痣的女性,由于传统文化赋予其“旺夫”标签,更易建立婚姻自信,这种心理暗示强化了她们维护婚姻稳定的内在动力。美国《社会心理学杂志》曾有研究指出,自我实现的预言效应在婚姻维系中占比可达37%。

神经科学则揭示了另一重机制。手心痣被相学视为“和合痣”,而手掌区域与大脑情感中枢存在密集神经连接。伦敦大学实验显示,频繁触摸手心痣的伴侣,其催产素分泌水平比普通夫妻高出21%。这种生理反馈机制或许解释了为何某些痣相群体更倾向于长期亲密关系的维持,生物学基础与文化象征在此产生奇妙共振。

三、文化心理与社会建构的双重作用

在集体潜意识层面,夫妻宫痣(太阳穴附近)的象征意义随时代变迁发生嬗变。明清相书多视其为“情劫标记”,但当代婚恋调查显示,45%的该痣相者将婚姻危机转化为成长契机。这种转变印证了法国社会学家布迪厄的“惯习重塑”理论——当个体积极解读痣相含义时,原本的“克夫”标签可逆转为责任意识的觉醒。

而鼻翼痣的解读差异更凸显文化的地域性特征。在东亚相学中,鼻翼痣多关联财运,但北欧民俗却视其为忠诚印记。冰岛人类学家埃里克斯多蒂尔的跨文化研究发现,鼻翼痣群体在婚姻忠诚度测试中的表现,显著受当地传说影响。这证明痣相的婚姻预示功能本质上是文化叙事与个体认知共同编织的意义之网。

四、超越宿命论的婚姻经营之道

即使从痣相学角度锁定“一生一婚”的特征,婚姻质量仍取决于后天经营。杨绛先生所言“婚姻需要不停添柴”的比喻,在行为经济学中得到量化验证:每周3次深度沟通、每年2次共同旅行的夫妻,离婚风险降低68%。这提示我们,痣相或许预示情感倾向,但关系的持久性终究依托于日常的温度积累。

心理学中的“认知标签效应”为此提供新思路。主动将苦情痣解读为“情感坚韧符号”的群体,其婚姻冲突解决效率提升40%。这种积极重构帮助个体突破宿命论桎梏,将痣相从命运判决书转化为关系警示灯,在传统文化与现代科学间架起动态平衡的桥梁。

纵观痣相学与婚姻稳定性的关联研究,我们可以得出三重启示:其一,身体符号的象征意义具有文化可塑性,需结合时代语境动态解读;其二,生理特征与心理行为的交互影响,为婚姻研究提供跨学科视角;其三,命运预示与主观能动性并非对立,而是共同编织人生叙事的经纬线。未来研究可深入探索基因表达与痣相特征的关联性,或借助大数据建立痣相符号的全球文化图谱,让古老的智慧在现代科学框架下焕发新生。婚姻的本质,终究是两颗心灵在岁月长河中的相互照亮,而痣相或许只是那照亮瞬间投下的温柔剪影。