在中国传统文化中,面相学作为一门古老而神秘的学问,始终承载着人们对命运的好奇与探索。《麻衣神相》作为相术领域的经典著作,以其系统性的人体相貌解析和痣相理论体系闻名于世。其中,“天下无痣”的理想状态被赋予特殊寓意,而“麻衣神相”的相法体系更成为后世研究面相学的重要依据。这一深奥的学问是否能为普通人所掌握?其背后的理论与现代生活是否仍具价值?这些问题既关乎传统文化的传承,也涉及现代人对命运认知的思考。

痣相的理论体系与象征意义

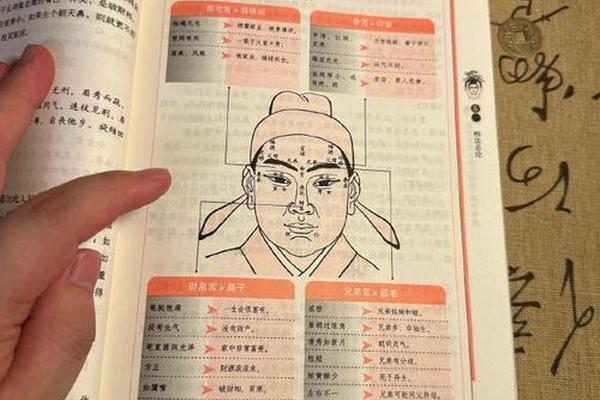

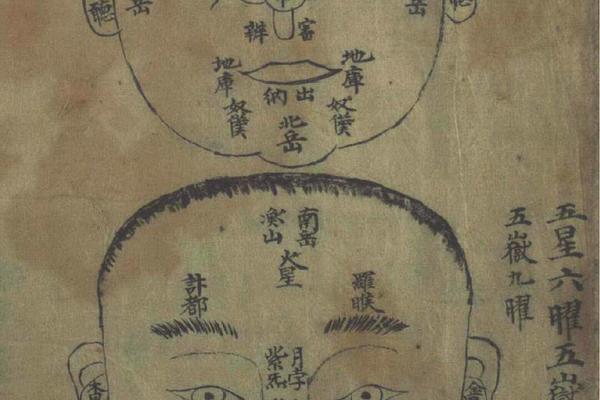

《麻衣神相》将痣相视为“标与本”的关系,认为痣的位置、色泽与形态直接映射个体的命运轨迹。例如,发际线内的痣象征“富贵”,鼻头痣则预示“招小人”。这种分类并非简单对应吉凶,而是结合古代社会结构形成的符号系统。如右脸痣主贵、左脸痣主福的理论,既反映了封建等级观念,也暗含阴阳平衡的哲学思想。

从科学视角看,痣的生理属性虽与遗传相关,但相术中“隐痣多吉,显痣多凶”的论断,实则体现了古人对身体隐秘性的文化认知。例如,耳内痣被解读为“长寿之兆”,而耳根痣却可能关联疾病。这种矛盾性恰好揭示相术的辩证逻辑:同一器官的不同位置,命运寓意截然相反。现代研究指出,相术对痣的诠释往往与人体经络穴位相关,如印堂痣对应“命宫”,直接影响事业运程。

麻衣神相的学习门槛与核心难点

相术的研习需要跨越三重障碍。首先是对“十观五法”基础理论的掌握,包括骨格、五行、三停等概念的融会贯通。例如“三停平等”原则要求面部比例协调,这与现代人体美学中的“黄金分割”存在微妙契合。其次是实践经验的积累,《麻衣神相》强调“纹痣交加”需结合气色动态观察,绝非静态判断。如泪堂黑痣虽主克子,但若配以红润肤色,凶兆可能转化为转机。

现代学习者还需突破文化语境差异。古籍中“迁移宫暗黑不宜远行”的论断,在全球化背景下需要重新诠释——可能隐喻跨国文化适应障碍而非具体灾祸。相术中“声音辨命”等边缘理论,如“木声高唱火声焦”的五行音律体系,对缺乏传统乐理知识的当代人构成理解壁垒。

现代社会的应用价值与争议

在商业领域,麻衣神相衍生出新的应用场景。某些企业将“印堂开阔”作为高管选拔的参考,认为这象征决策魄力;人力资源领域则尝试将“田宅宫饱满”解读为资产管理能力。这种跨界应用虽存争议,却反映出传统文化资源的现代转化潜力。

科学界对其合理性始终存疑。医学研究证实,部分“凶痣”实为皮肤病变前兆,如鼻梁痣关联呼吸道疾病的风险,这与相术的宿命论形成有趣对比。心理学实验则显示,相信“福相”者确实更易建立积极人际网络,形成自我实现的预言效应。这种科学与玄学的碰撞,为相术研究提供了全新视角。

知识传承的路径革新

数字化技术正在重塑相术传承方式。三维面部建模可精确测算“五岳归朝”的空间关系,AI算法能模拟“气色流转”的动态变化。例如,某研究团队开发的相术APP,通过大数据分析10万例面部特征,发现“耳垂厚度”与现代人心血管健康存在统计学关联。这种实证化研究为传统相学注入科学内涵。

民间传承体系也在进化。台湾某相术学院将课程分为“古籍精读”“临床辨相”“研讨”三大模块,强调“相不独论”的辩证思维。学员需完成300例真人案例分析,并撰写符合学术规范的相理报告,这种规范化教学打破了过去师徒口授的局限。

通过多维度剖析可以发现,《麻衣神相》的当代价值已超越简单命运预测,转而成为连接传统智慧与现代科学的特殊桥梁。对于普通学习者,既要警惕宿命论的思维陷阱,也应看到其中蕴含的人文观察智慧。未来研究或可聚焦于相术符号的神经认知机制,以及传统文化资源的创造性转化路径——这或许才是“天下无痣”理想背后真正的启示:不是追求完美的面相,而是通过认知自我,实现命运的主动把握。