关于“犯痣相”及“凶痣”的解读,传统痣相学中存在一些被认为与性格缺陷或潜在风险相关的痣相特征。但需明确的是,现代科学认为痣相与犯罪行为无直接关联,以下内容仅从传统相学角度进行归纳,供参考:

一、凶痣的定义与判断标准

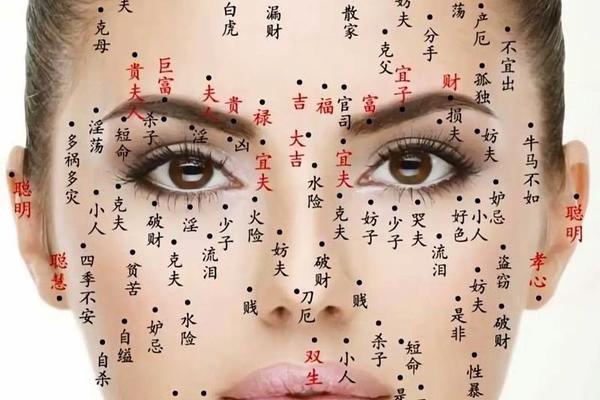

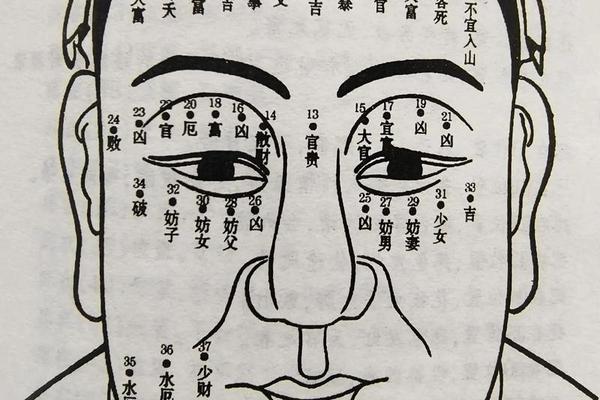

在传统痣相学中,凶痣通常具有以下特征:

1. 颜色晦暗:如灰褐色、深黑无光泽,非红润或亮黑色。

2. 形状不规则:边缘模糊、尖角突出或扁平凹陷。

3. 位置明显:如面部显眼部位(如印堂、颧骨、鼻梁等),隐蔽部位的痣多为吉痣。

二、传统认为与“极端性格”相关的凶痣

以下为传统相学中与冲动、极端行为或人际关系冲突相关的痣相:

1. 眉间痣(印堂痣)

2. 颧骨痣

3. 法令纹痣

4. 眼角痣(泪堂痣)

5. 耳后痣

三、科学视角的批判与补充

1. 无直接因果关系:现代医学与心理学研究证实,痣是皮肤色素沉积,与犯罪行为无关,性格与行为受遗传、环境、教育等多因素影响。

2. 面相学的局限性:部分研究认为,某些面部特征(如眉间距、下巴形状)可能间接反映性格倾向,但需结合行为分析,不可单一以痣相论断。

3. 社会偏见风险:以痣相判断他人可能强化刻板印象,需避免歧视。

四、如何理性看待痣相?

1. 文化参考:痣相学属传统文化的一部分,可作为民俗文化了解,但不宜迷信。

2. 健康提示:若痣出现突然增大、变色或出血,应及时就医排查皮肤病变。

3. 心理调适:若因痣相产生心理负担,可通过心理咨询调整认知,避免过度解读。

传统痣相学中“凶痣”多与性格缺陷或运势波折相关,但无科学依据支持其与犯罪行为直接联系。理性看待痣相,更应关注个体的行为模式与社会适应能力。若需深入了解,可参考《易经》等经典对命运与性格的综合分析。