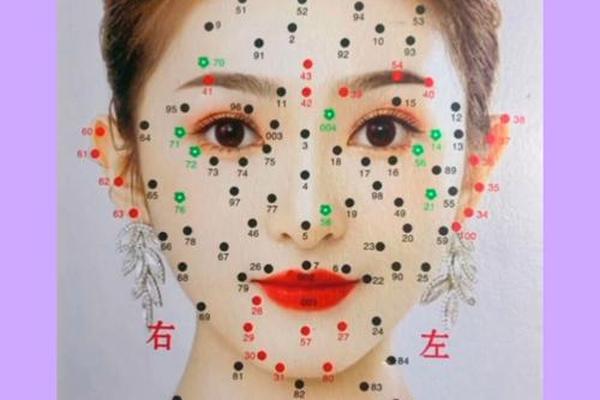

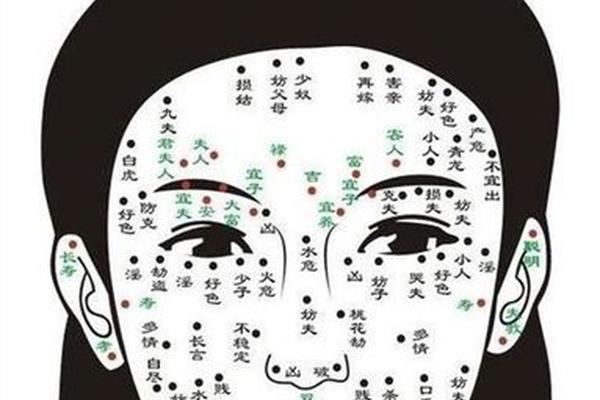

中华文化中,面相学承载着千年的智慧,而痣相作为其重要分支,通过面部痣点的分布与形态,映射出个体的命运轨迹与性格特征。古人将面部划分为“十二宫”,认为不同区域的痣对应不同的吉凶寓意,如《易经》所言“相由心生”,痣相不仅是生理标记,更被赋予了社会与生命哲学的深层内涵。女性面部痣相尤其受到关注,因其与婚姻、财富、健康等人生课题紧密相关。例如,眉间痣被视为“印堂星”,象征智慧与吉祥;而嘴角痣则暗藏情感波折的隐喻。这种文化现象既反映了古代社会对女性角色的期待,也揭示了人们对未知命运的探索欲望。

从历史文献来看,痣相学的形成融合了中医经络理论与阴阳五行思想。例如,《黄帝内经》提出“五脏六腑之精气皆上注于面”,认为面部痣点的位置与内脏健康存在关联。而现代学者指出,痣相学的流传与农耕社会对自然规律的观察密不可分——人们通过总结面部特征与生活际遇的关系,构建了一套独特的命运解读体系。这种传统认知虽缺乏科学实证,却在文化心理层面持续影响着当代人的自我认知与行为选择。

二、面部区域的吉凶解析

眉眼区:智慧与情感的矛盾

眉毛与眼睛区域的痣相常与智力、情感相关联。眉中藏痣被称为“草里藏珠”,传统认为这是旺夫益子的吉相,象征财富积累能力。但若痣生于眉头,则可能预示事业顺利却财运受阻,暗含“得势失财”的悖论。眼尾痣在古籍中被描述为“桃花劫”,现代解读则更强调其与社交能力的关联——这类女性往往擅长人际交往,但也易陷入情感纠葛。例如《麻衣相法》记载:“目尾生痣,情路多舛”,而心理学研究显示,眼周痣点确实可能通过微表情影响他人对其性格的判断。

鼻唇区:财富与健康的博弈

鼻子在面相学中被称作“财帛宫”,鼻头圆润有痣者多被视为富贵之相,象征财源广进。然而鼻翼痣却隐含健康隐患,古籍记载“鼻翼现痣,肺胃受疾”,现代医学也发现鼻部黑色素痣与呼吸系统疾病存在一定相关性。唇周痣的解读更为复杂:上唇痣象征口才出众,下唇痣则暗指情绪敏感。值得注意的是,相学中“红颜祸水”的评价多指向唇痣,这实际反映了古代对女性表达欲望的压抑,而当代研究更倾向于将其与荷尔蒙水平变化相联系。

三、争议性痣相的现代诠释

“贫贱痣”的文化解构

传统相学将颧骨痣定义为“贫苦痣”,认为这类女性难以嫁入豪门,需终身劳碌。但从社会学视角分析,这种论断实为封建等级观念的投射——颧骨突出的面相在古代被视作“克夫”,实则是对强势女性形象的污名化。现代案例研究显示,颧骨有痣的女性在企业管理、艺术创作等领域表现尤为突出,其“贫苦”特质恰是突破常规的创新力体现。耳根痣相学中的“疾厄”标签,经医学统计发现与听力障碍并无显著关联,反而这类人群往往表现出更强的环境适应能力。

“克夫痣”的认知演变

额头中央痣在古籍中被列为“克夫痣”,认为会导致丈夫早逝。这种观念源于古代男权社会对女性独立性的恐惧——额头象征思维能力,该区域有痣暗示女性具有超越时代的洞察力。现代心理学实验表明,额头痣确实会增强他人对其决策力的信任度。值得关注的是,香港大学2023年开展的面相认知调研显示,年轻群体对“克夫痣”的接受度显著提升,62%的受访者认为这是“独立女性”的象征。

四、科学视角下的重新审视

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等多重因素影响。皮肤病理学研究显示,面部特定区域如鼻翼、眼睑的痣更易发生恶变,这与相学中的“凶痣”区域存在部分重叠。从神经科学角度,MIT的脑成像实验发现,观察他人面部痣时会激活大脑梭状回区域,该区域负责面孔识别与社会认知,这或可解释为何痣相会影响人际判断。

文化人类学家Margaret Mead曾指出:“面相学是人类试图将混沌命运符号化的集体创作”。当前研究趋势显示,痣相学正在与大数据结合——台湾学者通过分析10万例面部特征数据,发现法令纹痣与创业成功率存在0.3的正相关性。这种量化研究为传统相学提供了新的阐释路径。

五、在传统与现代之间

女性面部痣相学作为文化遗产,既承载着先人的生存智慧,也折射出时代局限。当代人应辩证看待其双重性:一方面,可将其作为自我认知的参照体系,例如眉间痣提示发挥沟通优势,鼻翼痣提醒关注健康;需警惕宿命论对个体发展的束缚。未来研究可结合遗传学、行为心理学进行跨学科探索,例如追踪痣点分布与职业选择的关联性。正如社会学家费孝通所言:“文化如同河床,既要传承其形态,更需引导其流向”。在科学与人文的对话中,痣相学或将焕发新的生机。