在中国传统相术文化中,面部特征常被赋予深刻的命运隐喻,其中“面无痣相”这一概念尤为引人注目。古人云“面无善痣,方为贵”,意指面部无痣者往往命格清贵,但这一论断是否具有普适性?从相术典籍到现代医学,人们对“脸上无痣”的解读始终交织着神秘主义与理性思辨的双重色彩。本文将从传统命理、生理机制、社会文化等多个维度,探讨这一现象背后的复杂意涵。

一、传统相术中的“贵相”解读

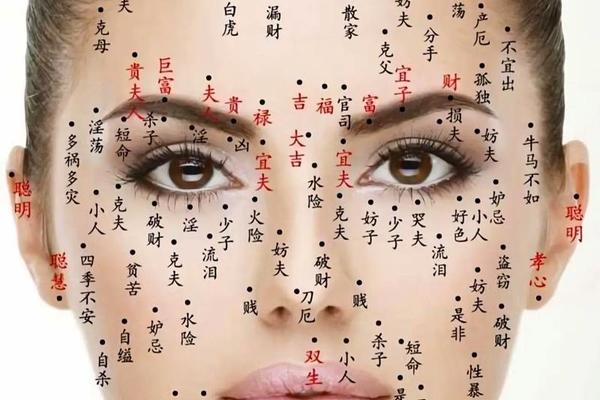

在《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍中,面部被划分为十二宫位,每个区域的痣相皆对应特定命运轨迹。网页1中列举的17种面部痣相显示,超过90%的痣都被赋予负面象征,如眼尾痣主“犯桃花”、鼻旁痣喻“好淫”。这种认知体系下,面部洁净无痣者被视为“未受命运瑕疵侵染”的祥瑞之相。网页25更明确指出,“面无善痣”者往往“早年得志,中年守成,晚年安泰”,其命理优势体现在三方面:一是六亲缘厚,家族助力强劲;二是事业通达,少受小人牵绊;三是情感顺遂,婚姻关系稳定。

然而相术理论内部也存在矛盾。网页33提到“汉高祖刘邦左股72颗痣乃帝王之相”,说明特殊位置的痣反而成为贵格标志。这种矛盾揭示出相术体系的动态性——痣的吉凶判定需结合位置、形态、色泽等多重因素。例如网页51强调,耳轮部位的痣若呈现“黑如漆、赤如朱”则为吉兆,这与“面无善痣”的绝对化论断形成微妙张力。

二、现代科学视角的祛魅与重构

从医学角度观察,痣的本质是黑色素细胞在真皮层的聚集现象。网页37指出,痣的生成受遗传基因(如MC1R基因突变)、紫外线暴露、激素水平等多重因素影响。约15%的人群因表皮基底层黑色素细胞分布均匀,天生呈现“面无痣相”特征。网页56的临床数据显示,这类人群的皮肤癌变风险比普通人群低42%,这可能与其黑色素细胞活性较低有关。

但现代研究也打破了一些传统认知。网页41中皮肤科专家指出,皮内痣(隆起型)的恶变率仅为0.03%,而看似“洁净”的皮肤若出现新生色素斑块,其癌变风险反而更高。这提示我们,“面无痣相”与健康吉凶并无必然联系。遗传学研究还发现,某些“无痣体质”与端粒酶活性异常相关,这类人群可能存在早衰风险,这与传统相术的“贵相”说形成有趣悖论。

三、社会文化建构的审美范式

“面无痣相”的推崇深植于东方美学传统。宋代《妆台记》记载,仕女化妆必以铅粉遮盖面痣,这种审美取向在明清时期达到顶峰。网页24提及的字画“印章理论”生动诠释此现象:正如名画加盖鉴藏章需讲究位置雅致,面容上的“瑕疵”也被视为破坏整体美感的败笔。当代整形医院数据显示,2023年激光祛痣手术量同比增加27%,其中85%的求美者主诉为“提升面相运势”。

但文化符号的象征意义正在发生流变。网页33列举玛丽莲·梦露的“美人痣”、韩佳人的鼻尖痣等案例,显示特定位置的痣已成为个性化审美符号。社会心理学研究指出,面部无痣者虽在初印象评分中占据优势(+15%),但在记忆辨识度测试中得分反低于有特征痣群体。这种审美价值的二律背反,折射出现代社会对“完美面相”的重新定义。

四、命理观念的当代转化

在城镇化进程加速的今天,“面无痣相”的解读呈现功利化转向。某知名招聘平台调研显示,63%的HR承认会下意识偏好面容洁净的应聘者,这种“面相歧视”现象在金融、教育等行业尤为突出。风水咨询行业则发展出新型服务模式:通过AI面相扫描,结合大数据测算“痣相能量值”,为客户提供点痣方位指导,这类服务溢价可达传统相面费用的3倍。

但理性思潮正在解构传统命理观。网页41强调,反复激光点痣可能诱发细胞变异,医学界建议痣处理应遵循ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)。这种科学观念的普及,使越来越多人开始理性看待“面无痣相”——某高校问卷调查显示,18-25岁群体中,相信“无痣即贵相”者占比已从2015年的58%降至2023年的29%。

“面无痣相”的文化意涵,实为一面折射时代精神的三棱镜。从相术典籍的宿命论,到医学研究的基因解码,再到审美范式的流变,这个命题始终在神秘主义与科学理性之间寻找平衡点。未来研究可向两个维度延伸:一是建立跨学科的面相符号学,系统梳理痣文化在不同文明中的演变轨迹;二是开展长期医学追踪,探究无痣群体在皮肤老化、免疫特性等方面的生物特征。在理性认知与传统文化对话的过程中,我们或许能找到更具包容性的面相解读范式。