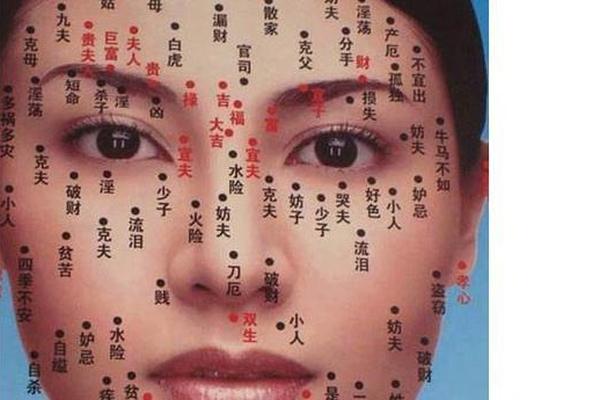

鼻子在面相学中被视为“财帛宫”与“疾厄宫”的结合体,其不同部位的痣相寓意复杂多样。例如,鼻梁(年上、寿上)的痣多与健康相关,古籍记载“鼻梁生痣,主病苦”,可能暗示心肺功能较弱或消化系统易出问题。而鼻翼(兰台、廷尉)的痣则与财运关联密切,若此处生恶痣,常被认为是“漏财”之相,需通过理财规划化解。鼻头(准头)的痣相则呈现两极分化:若色泽黑亮且凸起,象征财运亨通;若灰暗扁平,则可能因桃花过盛或消费无度导致财富流失。

从性别差异来看,女性鼻梁中央的痣常被解读为“贵气”,可能与婚姻稳定性和事业机遇相关,但若位于鼻梁底部,则暗示性格多变,需警惕情感波折。男性鼻尖的痣则被视为“意外之财”的象征,尤其突显其社交能力与乐观性格对财富积累的辅助作用。这些差异体现了传统相学对性别角色的刻板认知,但也反映出不同生理特征与行为模式在命理中的映射逻辑。

二、右腿痣相的文化隐喻

右腿外侧的痣在民间相术中常被赋予特殊意义。应痣歌提到“手上膝头曲膝内”,暗示腿部痣相与其他身体部位的对应关系,而“右腿外侧有痣”更被部分流派视为“平安痣”,象征一生少灾少难。这种解释可能源于古代农耕社会对腿部力量的崇拜,右腿作为主要发力部位,其痣相被赋予守护功能。现代观点则认为,此类说法缺乏科学依据,更多是心理暗示的产物。

从病理学角度,腿部痣相可能与循环系统或皮肤健康相关。例如,膝盖附近的痣若形态异常,需警惕黑色素瘤风险;而大腿外侧的痣若伴随疼痛或颜色变化,则可能反映深层组织病变。这种科学视角与传统命理形成鲜明对比,提示我们需以辩证态度看待痣相文化——既承认其历史价值,又警惕过度解读带来的认知偏差。

三、痣相学的现代诠释

当代研究开始从神经心理学角度解析痣相文化。有学者提出“体感标记理论”,认为特定部位的痣可能通过皮肤-大脑神经反馈影响性格形成。例如鼻部密集的触觉神经,可能使鼻梁生痣者更易产生健康焦虑,从而表现为相学中的“体弱”特征。这种解释为传统相学提供了新的科学切入点,但仍需更多实证研究支持。

在跨文化比较中,西方占星术将鼻部痣相与金星关联,强调其审美与财富象征;而印度相学则通过“三脉七轮”理论,将鼻翼痣与生殖轮能量联系,认为可能影响创造力。这些差异凸显了痣相文化的地域特性,也启示研究者需结合文化语境进行解读,避免简单化的吉凶判断。

四、理性认知与科学态度

面对传统痣相学说,现代人应建立分层认知体系。对于鼻部明显异常的痣(如直径超过5mm、边缘不规则),需优先进行医学检查,而非拘泥于命理解读。在文化传承层面,可将痣相学视为民俗学研究对象,通过考据其历史流变,理解古人观察人体的独特视角。

建议建立跨学科研究平台,结合遗传学、皮肤病理学与社会学方法,系统分析痣相与个体特质的真实关联。例如追踪鼻翼痣人群的消费行为数据,验证“漏财说”的统计学意义;或通过基因测序探究特定痣相与疾病易感性的生物学基础。这种科学化的研究路径,既能去伪存真,又能为传统文化注入新生命力。

总结

本文通过解析鼻部与右腿痣相的传统文化内涵,揭示了相学体系背后的观察逻辑与社会心理机制。鼻子作为面部“中岳”,其痣相与经济、健康、情感的关联,实质是古人对人体特征与生存状态的经验总结;右腿痣相的平安寓意,则折射出农耕文明对肢体功能的崇拜。现代人应以科学态度重新审视这些文化遗产:既承认其历史认知价值,又通过实证研究剥离迷信成分。未来研究可建立痣相特征数据库,结合生物统计学方法,探索人体标记与行为模式的真实相关性,为人文与科学的对话开辟新路径。