内眦作为上下睑缘在鼻侧的交界点,既是眼睑解剖结构的关键部位,也是面相学中"十二宫"的观察重点。该区域皮肤与黏膜的交界特性使其成为色素痣的高发区域,而此处细微的痣相变化,既可能暗藏医学风险,又承载着传统文化对命运轨迹的推演。从临床医学视角观察,此处病灶的形态演变关乎恶性肿瘤的早期预警;在传统相学体系中,内眦痣的位置深浅则被赋予婚姻、健康等多重象征意义,形成独特的文化认知体系。

解剖结构与临床特征

从解剖学角度看,内眦部位由皮肤、睑板、结膜及泪道系统构成,其黏膜-皮肤交界处的特殊生理环境,使得该区域的色素痣具有独特的生物学特性。临床数据显示,此处发生的色素痣中交界痣占比达37%,这类痣细胞活跃于表皮与真皮交界带,具有较高的恶变风险。在内眦解剖位置图中可观察到,该区域毛细血管网密集分布,且日常受眼睑活动牵拉,这些机械刺激因素可能加速痣细胞的异常增殖。

眼科临床研究证实,内眦部色素痣的形态学评估需遵循ABCDE法则:当直径超过3mm、边缘出现锯齿状改变、颜色呈现蓝黑色调时,需警惕基底细胞癌或黑色素瘤的可能。尤其值得注意的是,该区域的恶性病变初期常表现为无痛性结节,易被误诊为普通色素痣,2018年同仁医院的研究表明,45岁以上患者的内眦部肿物恶性转化率较其他睑缘区域高出2.3倍。

传统相学的文化隐喻

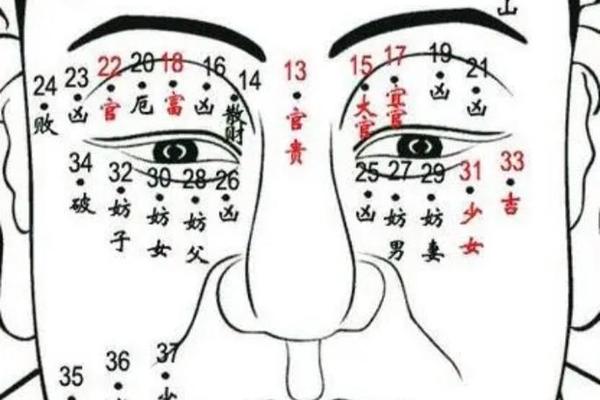

在面相学体系中,内眦对应"山根"与"夫妻宫"的交界区域,痣相特征被赋予特殊的命运解读。《麻衣相术》记载:"山根现墨,夫妻隔阂",认为此处痣相主婚姻波折,这种认知源于古代医相合流的观察经验。现代人类学研究显示,这种文化隐喻的形成,可能与内眦部位接近泪小点,在情绪波动时易显湿润的生理特征相关,古人由此联想至情感流露的象征。

相学文献中关于内眦痣的吉凶判断存在地域性差异:北方相法多视其为"克配偶"之相,而岭南相术则认为这是"聚财守业"的特征。这种认知分歧反映了传统文化对解剖部位象征意义的多重阐释。值得注意的是,清代《相理衡真》特别强调需区分"朱砂痣"与"墨痣"的不同寓意,前者主贵后者主厄,这种颜色学的细致区分,暗合现代医学对色素痣性质判断的某些标准。

治疗决策的现量

对于直径超过2mm的内眦部色素痣,显微外科手术已成为主流治疗方式。手术需遵循"亚单位"修复原则,在彻底切除病灶的兼顾睑缘形态与泪道功能。2023年北京同仁医院的临床数据显示,采用改良Z形皮瓣修复术的患者,术后睑缘吻合度达到92%,显著优于传统直线缝合方式。值得注意的是,该区域手术需特别注意保留睑板腺结构,避免术后干眼症的发生。

在非手术治疗领域,激光祛痣的适应证把控尤为重要。临床研究表明,对于未累及灰线的表浅性色素痣,Q开关Nd:YAG激光治疗的5年复发率约为18%,而累及黏膜层的病例复发率高达67%。这提示治疗决策需结合OCT影像评估,精确判断痣细胞浸润深度。对于老年患者突发性生长的内眦痣,建议采取"切除活检优先"原则,临床统计显示此类病例中恶性病变检出率达21.4%。

跨学科研究的新方向

当前研究趋势显示,内眦部痣相的医学与相学认知存在可融合空间。基因检测技术证实,NRAS基因突变型色素痣在内眦区域的分布密度较其他部位高1.8倍,这种分子特征或可解释该区域痣相的特殊生物学行为。而文化人类学研究指出,传统相学中关于此处痣相的"破财"隐喻,可能与古代商贾群体因眼疾导致经营失利的历史观察相关。

未来研究可着眼于建立多维度评估体系:结合皮肤镜图像分析与相学特征数据库,开发AI辅助诊断模型;开展跨文化比较研究,解析不同族群对内眦痣相的认知差异;探索应激激素对痣细胞活性的调控机制,揭示心理因素与生理变化的相互作用通路。这些研究方向的推进,将有助于实现传统经验与现代科学的有机融合。

从临床医学到人文研究,内眦部痣相承载着生物特征与文化符号的双重属性。现代医学的精细化诊疗与传统相学的经验智慧,在此形成独特的对话空间。面对此类病灶,既需遵循ABCDE法则进行科学监测,也应理解其文化隐喻的社会心理价值。在精准医疗时代,这种跨学科认知的整合,或将开创个体化健康管理的新范式。