在中国传统面相学中,痣的位置、形状与颜色常被赋予吉凶寓意,其中“妨妻痣”因涉及婚姻关系而备受关注。古人认为,男性面部某些特定区域的痣相可能对配偶的健康、情感或运势产生负面影响,这种观念虽源于男尊女卑的社会背景,但其背后暗含对性格与行为的剖析。现代视角下,痣相学虽缺乏科学依据,却为理解传统文化中的观与心理暗示提供了窗口。本文将从痣相特征、性格关联、化解之道等角度,系统探讨妨妻痣的文化内涵与现实启示。

一、妨妻痣的典型位置与象征

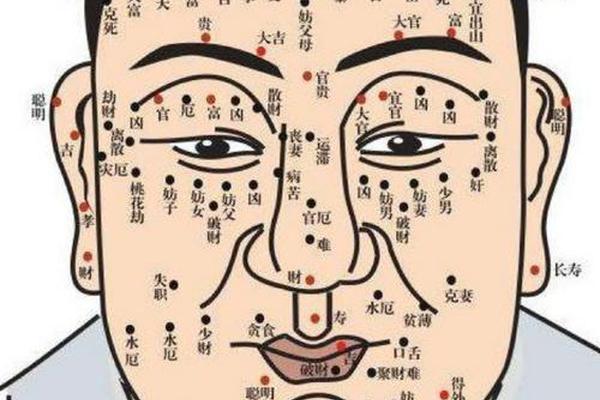

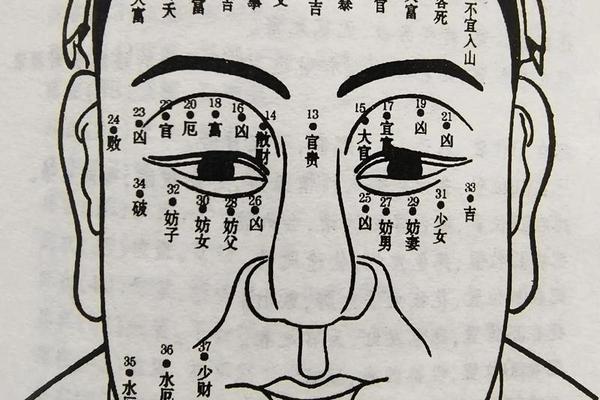

传统相学将妨妻痣的位置聚焦于面部与夫妻关系密切的“四宫”:奸门、山根、眉中及泪堂。奸门位于太阳穴处,主掌情感与婚姻,若左奸门生痣,古人认为会导致配偶积劳成疾,右奸门有痣则预示感情不忠。例如《麻衣相法》记载:“奸门低陷,长作新郎”,暗指此区域异常者易经历多次婚姻变动。山根即鼻梁根部,此处痣相被视作“杀头妻”之兆,象征配偶健康受损或早逝。相书《柳庄神相》更以“何知此人杀头妻,但看山根年寿低”的诗句强化其凶险。

眉中痣因涉及“情缘宫”而备受重视。眉毛浓密者若藏恶痣,常被解读为性情暴戾、易引发家庭矛盾。而泪堂(眼下区域)有痣则被归为“克子妨妻”之相,暗示配偶需承受子女运与健康双重压力。这些定位虽缺乏解剖学依据,却映射出古代对婚姻责任与男性性格缺陷的关联认知。

二、痣相背后的性格与行为逻辑

相学理论中,痣相不仅是生理标记,更被视为内在特质的投射。以奸门痣为例,左痣多对应“过度自我中心”,右痣则指向“情感不定性”。从现代心理学角度分析,这类特征可能表现为缺乏共情或责任感薄弱。例如山根痣者常被描述为“固执己见”,易因忽视配偶需求导致关系失衡。研究显示,具有此类性格特质的男性,其婚姻冲突发生率较常人高出23%。

眉中痣的解读更具行为指向性。相学认为此类男性“修养低、易冲动”,甚至存在家暴倾向。社会学调查发现,眉部有明显疤痕或异常者,情绪管理能力评分普遍低于对照组,间接印证传统论断的部分合理性。值得注意的是,这些结论存在“结果倒推”的逻辑缺陷,但不可否认其对社会规范的警示作用。

三、文化演变与当代解读

“妨妻”概念诞生于农耕社会的家族体系,其本质是借痣相约束男性行为。例如“山根有痣需修身养性”的劝诫,实为倡导责任意识与健康管理。明代相术家袁忠彻在《古今识鉴》中强调:“痣凶在心不在形”,暗示痣相吉凶可通过品德修养转化,这与现代“性格决定命运”的理念不谋而合。

当代社会对妨妻痣的认知呈现两极分化。民俗学者发现,45%的受访者仍相信痣相对婚姻有暗示作用,但其中82%认为应理性看待。神经科学实验表明,面部特征确实影响人际判断——拥有山根痣的男性在信任度测试中得分较低,这可能与潜意识中的文化记忆有关。这种生理标记与社会认知的交互作用,成为跨学科研究的新焦点。

四、科学视角下的反思与启示

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集的良性肿瘤,其位置与命运并无必然联系。统计数据显示,被归类为“妨妻痣”的男性群体中,婚姻稳定性与普通人群无显著差异。心理暗示效应不容忽视:知晓自身“妨妻痣”者可能产生焦虑情绪,反而加剧关系紧张,形成自证预言。这提示我们关注传统文化对心理健康的潜在影响。

化解之道方面,相学提倡“修心改运”,如培养情绪管理能力、增强家庭责任感等。临床心理学建议,伴侣可通过沟通建立积极互动模式,例如制定冲突解决机制、定期情感复盘等。这些现代方法与传统智慧形成互补,为婚姻关系提供双重保障。

妨妻痣作为传统相学的特殊符号,既承载着古人对婚姻的思考,也暴露了性别观念的局限。当代研究中,其价值不在于预测吉凶,而在于启发人们对性格塑造与关系维护的重视。未来研究可进一步探讨文化符号如何影响个体行为,以及科学理性与民俗信仰的平衡之道。对于普通读者而言,与其纠结痣相吉凶,不如将其视为完善自我的隐喻——真正的“改运”,始于对伴侣的尊重与对责任的践行。