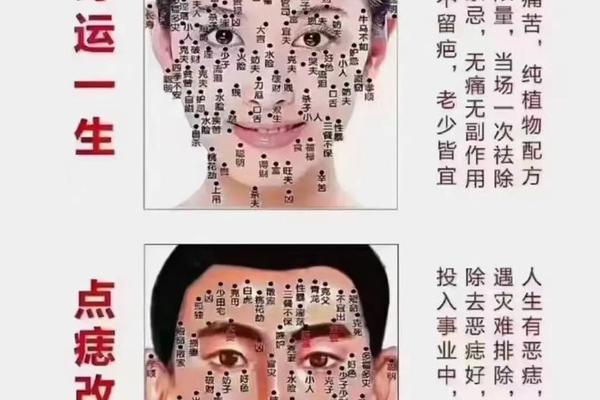

1. 传统文化与迷信的延续

痣相学起源于古代相术,其理论多基于“天人感应”和“吉凶象征”的传统观念。古人认为痣是“命运的标记”,但受“恶痣多于吉痣”的普遍认知影响,显眼部位的痣(如面部)常被赋予负面寓意,例如眼尾痣暗示“桃花劫”,嘴下痣代表“意志薄弱”。这种文化惯性导致痣相解读更倾向于警示而非祝福。

2. 心理暗示与模糊性解释

痣相学常利用“巴纳姆效应”,即模糊、泛化的描述(如“情感波折”“事业起伏”)容易引发心理共鸣。负面解读更能引起注意和担忧,例如网页1中提到女性因痣相图暗示“离婚、短命”而焦虑,反映了对心理的冲击。痣相学缺乏统一标准,不同资料说法矛盾,进一步强化了不确定性和负面联想。

3. 健康风险的历史误解

古代医学不发达,某些痣(如颜色晦暗、形状怪异)可能与健康问题相关,如皮肤感染或先天胎记。古人将其归因于“凶兆”,而现代医学证实这些现象多与黑色素瘤等疾病相关,但传统观念仍延续了负面标签。

二、三种痣中哪种最容易恶变?

医学上将痣分为三类:交界痣、混合痣、皮内痣,其中交界痣的恶变风险最高。具体分析如下:

1. 交界痣

2. 混合痣与皮内痣

三、如何判断痣的恶变风险?

医学界建议通过“ABCDE法则”评估:

痣相学的负面倾向源于文化与心理因素,而医学视角下,交界痣的恶变风险最高。建议关注易摩擦部位(如脚底、手掌)和符合ABCDE特征的痣,及时就医检查,避免迷信误导。科学管理痣的健康风险,远比对痣相过度焦虑更有意义。