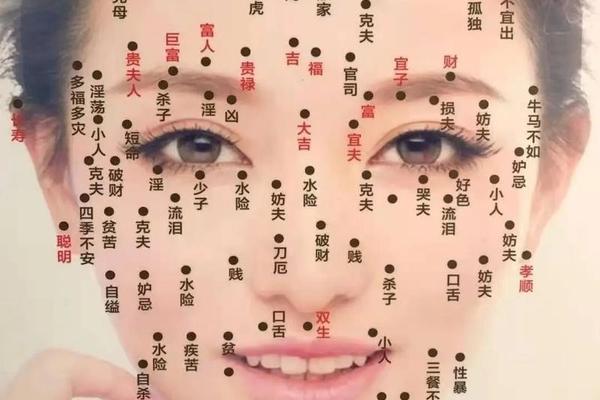

在中国传统面相学中,痣的位置、颜色和形态被认为与个人命运紧密关联。所谓“克夫痣”,主要指女性面部或身体特定位置的痣,传统上认为可能对丈夫的运势、健康甚至寿命产生负面影响。例如,福德宫(额头两侧)、奸门(眼尾后方)、眼肚、嘴唇等部位的痣常被归类为“克夫痣”。古籍《平园相学》提到,奸门凹陷有痣的女性“刑克伴侣”,而嘴唇有痣者则被认为“感情难专一,易出轨”。这些理论往往将女性命运与家庭关系绑定,反映了古代社会对女性角色的化解读。

从具体案例来看,传统痣相学对“克夫”的判定具有严密的符号系统。例如,颧骨高且有痣的女性被视为“欺夫克夫”,人中痣则被解读为“性生活不和谐”的标志。这些说法不仅将生理特征与道德评判挂钩,还通过《麻衣相法》等典籍形成了一套逻辑闭环的命理体系。这类理论缺乏实证依据,更多是文化建构的产物,其本质是将复杂的社会关系简化为宿命论。

二、现代科学视角下的痣相解构

现代医学研究表明,痣的形成与黑色素细胞聚集、基因遗传及紫外线暴露等生物学因素相关,并无证据表明其位置与命运存在关联。例如,嘴唇或眼周的痣可能仅是局部皮肤细胞的异常增生,而非“感情波折”的预兆。皮肤科专家指出,某些痣甚至可能是黑色素瘤的前兆,需通过医学手段干预,而非命理化解。

从心理学角度看,痣相学的“克夫”论断可能通过自我暗示影响行为模式。例如,被贴上“克夫”标签的女性可能因焦虑而情绪不稳定,间接导致家庭矛盾;反之,若相信某颗痣象征“旺夫”,则可能通过积极态度改善关系。这种心理效应被称为“标签理论”,即社会评价对个体行为的塑造作用。研究显示,过度依赖痣相解读可能导致认知偏差,甚至引发婚姻中的非理性决策。

三、社会文化语境中的争议与反思

“克夫痣”概念的流行,折射出传统文化中性别观念的深层矛盾。古代相书常将女性面相与夫家兴衰绑定,如《相理衡真》称“妇人印堂恶痣为克夫之命”,这种论述强化了“男尊女卑”的社会结构。而现代社会中,此类理论仍以“民俗智慧”形式存在,甚至衍生出整容祛痣、风水调整等产业链。例如,网页29提到通过修剪发际线或纹眉“化解克夫相”,侧面反映了人们对传统命理的矛盾态度——既质疑其科学性,又难以完全摆脱文化惯性。

值得注意的是,部分学者试图以跨学科视角重新解读痣相学。例如,文化人类学研究指出,痣相理论可视为一种“隐喻系统”,通过身体符号传递社会规范。而社会学调查显示,对“克夫痣”的迷信程度与教育水平呈负相关,经济欠发达地区的接受度更高。这种分化提示,痣相学的存续不仅是文化传承问题,更与经济社会发展水平密切相关。

四、未来研究与理性认知的方向

当前研究需进一步厘清痣相学的文化功能与科学边界。一方面,可通过大数据分析验证特定痣相与婚姻稳定性的相关性;应深入探讨其作为非物质文化遗产的保护价值。例如,德国医学界曾研究痣与健康的关系,但未发现其与性格或命运的关联,这种实证方法值得借鉴。

对于公众而言,理性认知痣相学的关键在于区分文化象征与科学事实。建议通过科普教育弱化“克夫”等标签的负面影响,同时尊重个人对传统文化的选择性认同。例如,将痣相视为审美选择而非命运判决,或从心理学角度挖掘其自我认知的积极意义。

总结

“克夫痣”理论根植于传统文化对女性角色的规范性想象,其科学性虽被现代医学证伪,但文化影响依然深远。未来研究需结合实证分析与文化解读,既承认其历史语境中的符号意义,也推动公众建立基于理性的认知框架。唯有如此,才能在尊重传统的避免宿命论对个体生活的消极干预。