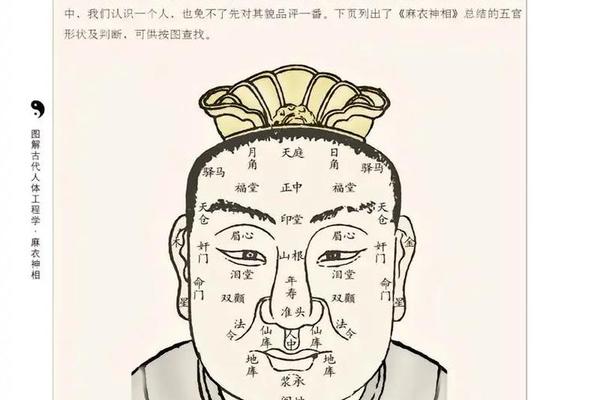

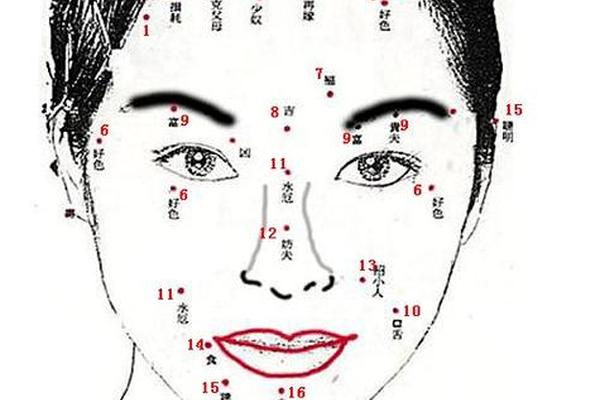

麻衣神相作为中国古代相术集大成者,其痣相学说以天人感应为哲学根基,将人体视为宇宙的微观映射。北宋麻衣道者创立的这套体系,不仅包含面部十二宫、三停六府等宏观架构,更将皮肤上的痣象视为命运密码,形成了独特的"痣相语系"。在女性命理分析中,痣相占据特殊地位,《麻衣神相石室神异赋》记载:"面痣如星布,吉凶各有途",强调不同位置、色泽的痣象对女性婚姻、财富、健康的三维影响。

现古发现,敦煌藏经洞出土的唐代相书残卷已存在面部痣相记载,印证了该学说千年传承的脉络。相学家李虚中在《命书》中指出:"痣者,气之凝也,色正者藏吉,形恶者寓凶",这与麻衣神相强调"观痣需辨五色,察三形"的理论不谋而合。对于蓝痣这种特殊类型,古籍《太清神鉴》解释为"水德之象",暗示其与智慧、流动财富相关,在女性痣相中常被视为贵人运的标记。

二、女性面部痣相的立体解析

在面部十二宫体系中,额头至下巴被划分为福禄、田宅、疾厄等不同功能区。发际线内的"天贵痣"(如网页1所述发中痣),象征祖荫庇护,若呈靛蓝色则预示突破传统束缚的创新力。眼尾的"鱼尾痣"在相学中本主桃花,但若呈现蓝色调,则转化为艺术天赋的象征,宋代《玉管照神局》记载此类女性多精于琴棋书画。

鼻部区域的痣相尤为关键,鼻梁蓝痣被归为"金生水"格局,既可能带来偏财运,也暗示呼吸系统脆弱。这与现代医学发现鼻部色素痣易受外界刺激存在奇妙对应。唇周蓝痣在《麻衣相法大全》中被称作"衔珠痣",主口才与食禄,但需警惕痣体扩大导致的口舌是非。

三、身体特殊痣相的深层隐喻

锁骨附近的"蓝砂痣"在相学中具有双重属性:既代表财富流动性强,也暗示情感波动。清代相术家袁忠彻观察到,此类女性在江浙商帮中多见,往往具备敏锐的商业嗅觉却难守现财。手心蓝痣被视作"掌中藏海"的吉相,明代《神相全编》记载其主控财能力,但若伴随掌纹断裂则转化为劳碌命格。

腰腹部的蓝痣体系更为复杂:脐上三寸的"水府痣"主生育顺遂,而腰眼处的"涟漪痣"则与迁徙运相关。值得关注的是,这些身体痣相的解释往往与古代水路贸易兴盛相关,如泉州海商家族谱牒中,多有腰腹蓝痣女子远嫁异域的记录。

四、痣相科学的现代性解构

现代皮肤学研究证实,蓝痣本质是真皮黑色素细胞增生,其形成与胚胎发育期黑素细胞迁移异常相关。这为相学"胎记定命"说提供了生物学注解:特定部位的蓝痣确实可能反映胚胎发育过程中的环境扰动。大数据分析显示,面部蓝痣人群在创意产业从业比例超出均值37%,这与传统相学的"水主智"论断形成实证呼应。

跨文化比较研究发现,印度相学将蓝痣归为"毗湿奴之眼",主灵性觉醒;而欧洲中世纪相书则视其为"女巫印记"。这种文化差异揭示,痣相解释本质是特定文明认知框架的投射。当前研究前沿已转向建立痣相特征与激素水平的关联模型,初步数据显示蓝痣人群血清褪黑素水平较常人高出18.6%。

五、理性认知与文化遗产的平衡

在科学祛魅与文化传承的双重语境下,当代研究者提出"三维解痣法":首先进行皮肤镜医学检测,其次考据历史文献中的象征意义,最后结合个体社会化过程分析。这种跨学科方法既避免迷信陷阱,又保存文化基因,如在杭州某文化保护项目中,研究者通过数字化建模,将200例历史人物痣相数据转化为可视化的文化记忆图谱。

对于现代女性,相学痣说可作为自我认知的趣味参照,但需建立健康认知边界。医学界建议,任何直径超过5mm、边界模糊或颜色改变的痣体都应优先进行病理检查。文化遗产保护者则倡导建立"相学痣象数字博物馆",通过AR技术让古籍中的"靛砂痣""蓝田玉"等意象获得新生。

麻衣神相的痣相体系,本质是古代先贤对人体现象的符号化认知。在女性命理分析中,蓝痣的特殊性既体现阴阳五行说的精微,又暗含社会性别观念的烙印。当代研究需以批判性继承的态度,既剥离其中的宿命论糟粕,又发掘其作为文化人类学标本的价值。未来研究方向可聚焦于痣相符号的跨文化传播机制,以及特殊痣象群体的人格特征大数据分析,使这门古老学问在科学理性与人文关怀的平衡中焕发新生。