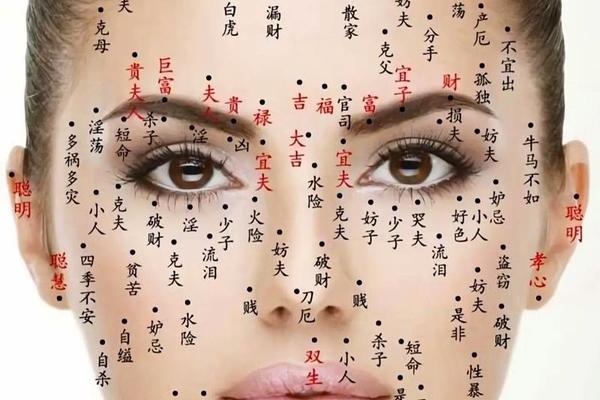

在传统面相学中,面部被划分为十二宫位,每一区域对应不同的人生领域。女性面部的痣相尤为复杂,不同位置的痣被认为与性格、婚姻、财富等命运轨迹紧密相连。例如,鼻头有痣的女性常被解读为“情欲旺盛但破财”,因鼻在相学中象征“财帛宫”,此处痣色若晦暗,则预示经济波动与感情纠葛。而眉间痣则呈现两极分化的象征:若痣形饱满、色泽乌亮,往往代表智慧与决断力;但若痣色浑浊,则可能暗示婚姻波折或健康隐患。

额头区域的痣相更需细致区分:额中央上方的痣被称为“天贵痣”,象征心智成熟与晚年安定;但若靠近发际线,则可能预示家庭缘薄或早年劳碌。这种区域差异体现了相学对“显隐平衡”的哲学思考——显处的痣需形态完美才主吉,而隐蔽处的痣则天然具备趋利避害的潜能。

二、痣相形态的吉凶密码

古籍《太清神鉴》强调“痣贵五德”:色、形、位、毛、光。其中色泽被视为首要判断标准。例如,嘴唇红痣主“食禄丰盈”,但若转为暗褐色,则可能暗示消化系统疾病。现代研究证实,色素痣的颜色变化确实与内分泌或紫外线暴露相关,这与传统“痣色映射健康”的观点形成微妙呼应。

形态学上,圆润饱满的痣被视为“福痣”,如耳垂痣象征长寿与财库丰盈;而边缘不规则、表面凹凸的“恶痣”则需警惕,如下巴痣若呈现灰褐色,传统认为预示居无定所,现代医学则提示可能与皮肤病变相关。值得注意的是,某些特殊形态如“七星痣”(七颗成簇)在相学中被神化为“帝王之相”,但这种统计学意义上的小概率事件,更多体现的是文化想象而非客观规律。

三、争议性痣相的跨文化解读

眼部周围的痣相最具争议:眼尾“奸门痣”在东方相学中主“桃花劫”,认为易引发婚外情;而西方占星学却将同样位置的痣解释为“艺术感知力强”。这种差异折射出文化价值观的深层分野——东方强调家庭,西方侧重个人表达。

鼻梁痣的象征同样存在悖论:中国传统认为鼻侧痣“轻浮好色”,但印度相学却将其视为“领导力标志”。人类学家列维·斯特劳斯曾指出,身体符号的意义建构本质上是社会关系的投影。例如,当代都市女性对唇下痣的审美改造(激光祛除或纹绣美化),实则是将传统“荡妇痣”的污名转化为个性表达,这种重构过程本身已成为文化研究的鲜活样本。

四、科学视角下的理性审思

现代遗传学证实,痣的分布约60%受基因调控,其余与紫外线、激素水平相关,这与相学“天命论”存在根本冲突。但有趣的是,心理学实验显示,面部特定位置的痣确实会影响他人认知——例如右颊痣被普遍认为增加亲和力,这种“晕轮效应”或许能部分解释传统吉凶论断的社会心理基础。

医学界则强调关注恶性病变信号:直径超过6mm、颜色混杂或快速增大的痣,需及时排查黑色素瘤。这种实用主义态度与传统相学的“灾厄预警”功能形成跨越时空的对话——古人通过观察痣变推测命运,今人借助皮肤镜探查健康,方法迥异却共享着“以小见大”的认知智慧。

在传统与现代间寻找平衡

女性痣相图解作为千年文化沉淀,既包含先民对命运逻辑的朴素探索,也烙印着特定时代的性别观念。当代解读需秉持“批判性继承”原则:既要承认其文化人类学价值,也要警惕宿命论对个体发展的束缚。未来研究可深入探索两大方向:一是建立痣相数据库,通过大数据分析验证传统论断的统计学意义;二是开展跨学科对话,从神经美学角度解析特定痣相引发认知偏好的神经机制。唯有如此,这颗承载着神秘色彩的文化符号,才能在科学理性的光芒下焕发新的生机。