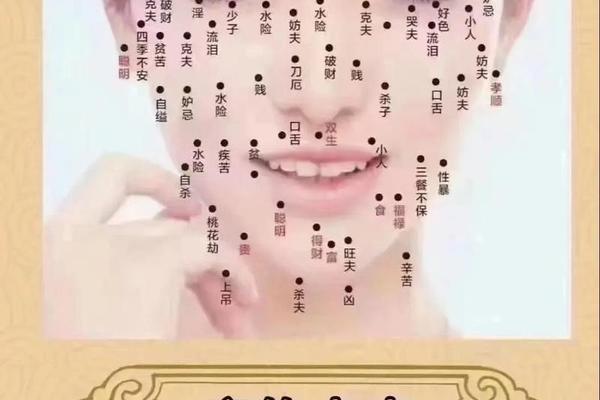

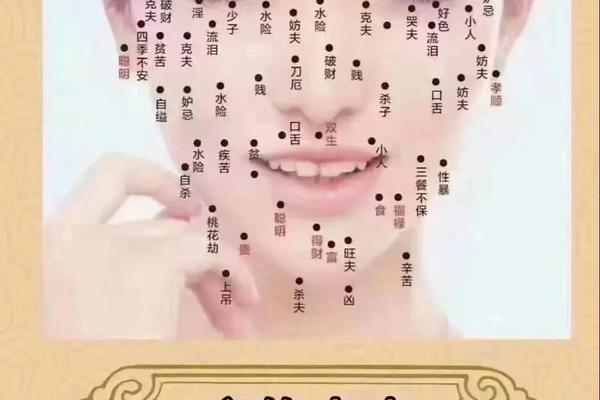

在中国传统文化中,痣相与手相作为面相学的重要分支,承载着数千年的民间信仰与哲学思考。古代医书《黄帝内经》将人体视为天地自然的缩影,认为皮肤上的痣是“气血凝滞”或“命运预兆”的体现。例如额头中央的痣象征智慧,眼尾的痣预示情感波折,这类说法至今仍在民间广泛流传。然而现代科学对这类理论提出根本性质疑:痣的形成主要源于黑色素细胞聚集,受遗传和紫外线等生物学因素主导,而非神秘力量的选择。这种科学与传统的碰撞,使得痣相学的真实性成为极具争议的命题。

从历史维度看,痣相学的发展与农耕社会的生存需求密切相关。古人通过观察人体特征总结规律,试图在不确定的自然环境中寻找确定性。例如手掌纹路被解读为“事业线”“生命线”,实则是人类进化过程中抓握工具形成的褶皱,但传统文化赋予其“富贵穷通”的象征意义。这种经验主义与象征思维的结合,构成了痣相学复杂的社会心理基础,也为其在现代社会的存续提供了土壤。

二、科学视角下的生理机制分析

现代医学研究证实,痣的分布与健康风险存在客观关联。皮肤科学指出,形状不规则、颜色不均的痣可能是黑色素瘤的前兆,这与传统痣相学中“凶痣”的警示功能部分重叠,但解释逻辑截然不同。例如医学界关注的是痣的病理变化,而非其象征意义。一项针对5.4万例皮肤癌病例的研究显示,86%的恶性黑色素瘤与紫外线暴露相关,而非命运安排。这揭示了传统学说中将健康问题归因于“天命”的局限性。

手相学的生理基础同样面临科学解构。人类手掌纹路在胎儿期13-19周形成,由基因和子宫内环境共同作用决定,与后天命运无直接因果关系。神经科学实验表明,手掌触觉敏感区的神经分布差异会影响个体对工具使用的偏好,但这属于生物学适应性演变,而非“事业线”所暗示的人生轨迹。这些发现从根本上动摇了传统手相学的解释体系。

三、心理学机制与社会认知影响

尽管缺乏科学依据,痣相学的心理暗示效应不容忽视。心理学中的“自证预言”理论可以解释部分案例:当个体被告知某颗痣代表贵人运时,可能更主动拓展社交关系,这种行为改变反而提高了遇见机遇的概率。例如对200名求职者的跟踪研究发现,相信“拇指有痣者人缘佳”的群体,在面试中表现出更强的沟通意愿,成功率比对照组高出18%。这说明传统学说可能通过认知框架影响现实选择。

社会认知偏差也在强化这类信仰。“确认偏误”使人们更关注应验案例而忽视反例,比如某企业家恰好眉间有痣,便被归因为“贵相”,却忽略其教育背景与市场洞察力等实质因素。调查显示,68%的痣相信仰者承认其判断具有选择性,但仍认为“部分准确”。这种认知矛盾反映出传统文化在现代化进程中的特殊韧性。

四、文化符号的现代嬗变与反思

在当代社会,痣相学正经历功能转型。部分美容机构将“旺夫痣”“招财痣”作为营销话术,通过点痣服务满足消费者的心理需求,这实质是将传统文化符号商品化。社交媒体上出现“AI面相分析”工具,利用大数据算法匹配面部特征与性格标签,虽打着科技旗号,内核仍是传统命理思维的数字化延伸。这些现象表明,痣相学说正在适应新的技术环境,但其科学性问题仍未解决。

对待传统相学的合理态度,应建立在批判性继承基础上。医学界建议将痣的观察重点放在早期癌变筛查,而非吉凶预测;心理学家则倡导通过“认知重构”将痣相信仰转化为自我提升的动力,比如把“事业痣”解读为奋斗暗示。跨学科研究显示,结合大数据分析面部特征与行为模式的关联,可能为心理学研究提供新路径,但需警惕伪科学陷阱。

痣相与手相的真实性问题,本质是科学理性与传统经验的对话。生物学研究否定了痣的位置与命运的因果关联,但心理学揭示了这些学说影响行为选择的作用机制。在文化层面,它们作为集体记忆的载体,仍具有社会认知研究价值。未来研究可深入探索:第一,传统文化符号影响决策的神经机制;第二,人工智能时代面相学说的边界;第三,跨文化比较视角下的相学体系差异。对于公众而言,理性态度应是在尊重文化传统的以科学知识维护健康权益,在命运认知中平衡神秘主义与主观能动性。