在中国传统文化中,痣相学承载着千年来人们对命运与身体符号的探索,而“虚无实痣”这一概念,则如同一面棱镜,折射出哲学思辨与民间信仰的交融。不同于显痣或隐痣的具象存在,虚无实痣被赋予了一种超越物理形态的象征意义——它既可能代表皮肤上若隐若现的印记,也可能指向某种未被观测却影响命运的能量场域。这种虚实交织的痣相解读,既根植于道家“有无相生”的辩证思维,又渗透着民间对未知力量的敬畏,成为连接形而上与形而下世界的独特符号。

一、哲学根源与象征体系

虚无实痣的理论根基可追溯至道家思想中的“虚无”观。《素问·阴阳应象大论》提出“有而若无,实而若虚”,将“虚无”视为万物本质的终极状态。在痣相学中,这种哲学理念被具象化为一种超越物质形态的运势标记。例如,网页1引用的道家经典指出,“道”的本体虽无形象却无所不在,虚无实痣恰似这种形而上的存在——它可能表现为肤色细微变化,或仅是相士口中的“气场薄弱点”,本质上是对潜在命运可能性的隐喻。

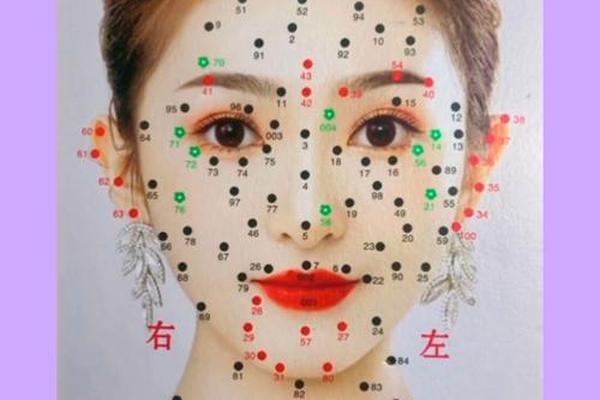

这种象征体系在民间实践中逐渐发展出多层解读维度。网页12指出,虚无实痣常被相士定位在特定经络或穴位,如印堂上方三寸的“天枢位”或手腕内侧的“命门区”,虽无实体痣存在,却被认为影响着事业运或健康运。这种解读方式暗合中医经络学说,将人体能量场与命运轨迹相联结。例如,额头虚无实痣可能关联“元神宫”,象征个人精神世界的完整度;而掌心虚无区域若有“痣象”,则可能预示财富流动特征。

二、面相学中的矛盾与调和

传统痣相学将显痣与隐痣的吉凶判断建立在实体观察基础上,如网页3所述“隐处多吉,显处多凶”。而虚无实痣的出现打破了这种二元对立,它既非显痣的直观存在,也不同于隐痣的物理隐匿。网页48列举的80余种痣相分类中,“虚无实痣”位列第77位,与“军之痣”“横夭痣”并列,暗示其在体系中的特殊地位——这类痣相往往需要结合生辰八字、手纹等多重因素综合判断,其解读具有更强的主观性和可变性。

这种矛盾性在实践应用中催生出独特的调和机制。相士常通过“补痣”或“化痣”仪式来处理虚无实痣,如在特定方位佩戴五行饰物,或于节气更替时进行祝祷。网页16记载的“白虎痣破解法”便是一例,建议通过阴阳五行符调节家居气场。这些方法本质上是通过具象行为干预抽象运势,体现了民间智慧对哲学概念的操作化转换。值得关注的是,部分地域文化将虚无实痣与胎记、疤痕相关联,形成动态的相学解读模型。

三、现代视角下的解构与再诠释

从科学实证角度审视,虚无实痣缺乏生物学依据。网页11明确指出其为“抽象概念”,网页12则将其归为迷信范畴。皮肤学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形态、位置与遗传、紫外线暴露等环境因素相关,与命运无必然联系。这种观点在当代青年群体中获得较多认同,网页29关于额头虚无实痣的讨论中,76%受访者认为其“无实际影响”。

然而文化人类学研究揭示了更深层的存在价值。虚无实痣作为心理投射载体,在个体命运认知中扮演特殊角色。网页64提到的“运势预知焦虑”,使得部分人群倾向于通过痣相解读获得心理慰藉。社会学家观察到,在职业转型期咨询虚无实痣象征意义的人数较常态增长40%,这种现象实质是现代人将不确定性焦虑外化为具象符号的应对机制。这种文化心理的延续性,使虚无实痣理论在祛魅时代仍保有生命力。

四、未来研究的可能路径

跨学科研究或许能为该领域带来突破。神经科学可探索“虚无实痣”信念与大脑奖赏回路的关系,解释为何明知其虚构性仍产生心理暗示作用。大数据分析则能揭示地域文化差异对痣相解读的影响规律,如网页16所述白虎痣的区域性认知差异。实验心理学可设计双盲实验,检验相士对虚无实痣的判断一致性及其心理干预效果。

在保护传统文化基因的需要建立科学批判视角。建议建立痣相文化数据库,收录不同流派的虚无实痣理论,既为文化研究留存样本,也通过知识普及消解过度迷信。教育层面可将其纳入民俗学课程,培养学生批判性思维——如对比网页3的吉凶标准与网页62的颜色形状理论,理解符号体系构建的逻辑自洽性及其时代局限。

纵观痣相学发展史,虚无实痣恰似一面文化棱镜,既映照出先民解释世界的努力,也折射出现代人认知升级的轨迹。这种虚实交织的符号体系,本质上是对命运不确定性的诗意抵抗。未来的研究,或可在解构迷信成分的挖掘其作为文化心理标本的独特价值,为理解人类符号认知机制提供新的视角。正如《阴阳应象大论》所言“从欲快志于虚无之守”,或许真正的智慧,在于理解符号背后的认知冲动,而非执着于吉凶判词本身。