在传统相学中,下眼皮区域被称为“子女宫”或“卧蚕”,与肾气、生殖功能及子女运势密切相关。此处生痣,常被解读为与后代健康、亲子关系乃至个人精力状态紧密相连。古籍《麻衣神相》提及,子女宫需“丰厚平满”方为吉相,若生痣则可能暗示肾气不足、精力衰退,甚至对子女运势产生克制作用。

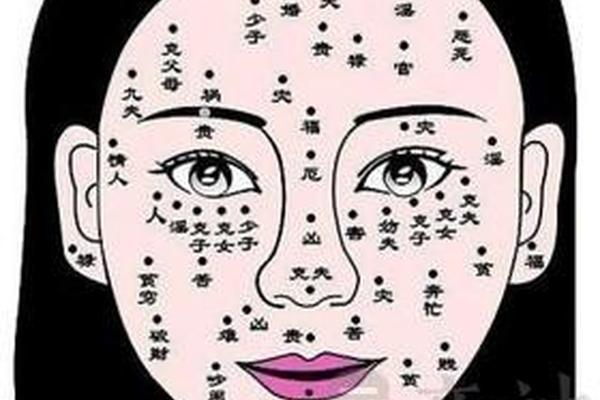

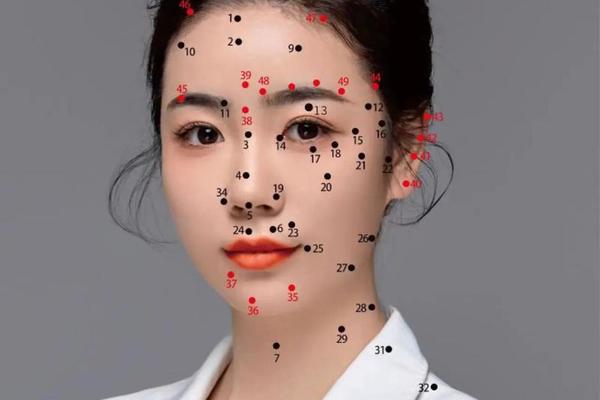

从生理关联来看,下眼皮痣被认为与肾脏功能相关。若痣色暗淡或形状不规则,常被相学家视为肾气虚弱的信号,可能导致记忆力减退、生殖系统疾病等问题。例如,女性右眼下痣可能对应子宫或附件疾病,而男性则易有性功能衰退倾向。痣的位置细分亦有讲究:眼头痣多主长子/长女运势受阻,眼尾痣则与三子/四女相关,体现出传统相学对家族传承的细致观察。

二、情感波折与婚姻稳定的双重解读

下眼皮痣在情感领域的象征意义尤为复杂。相学认为,此处痣相可能引发夫妻矛盾或子女问题,尤其当痣型不良时。例如,痣生于泪堂(眼下三角区)者,常被描述为“泪痣”,预示为子女劳碌一生,甚至因育儿分歧导致婚姻破裂。女性若右眼下有痣,传统相学多解读为需扶持丈夫却易遇婚姻挫折,甚至可能非婚生育;男性则可能因过旺影响家庭稳定。

现代心理学视角为这种象征提供了新注解。下眼皮靠近面部表情活跃区,痣的存在可能强化“愁苦”或“疲惫”的视觉印象,进而影响人际互动。研究显示,带有泪痣者更易被他人感知为敏感多虑,这种社会认知偏差可能间接导致情感关系中的被动局面。相学也指出“型好色润”的痣相可能转化为优势,例如从事教育或慈善事业者,其痣相反被视为责任感的象征。

三、健康警示与运势起伏的科学关联

医学研究为痣相学提供了部分实证支持。下眼皮皮肤薄弱且靠近眼球,此处的色素痣因日常摩擦更易发生形态改变。临床数据显示,约3%的睑缘痣可能发展为恶性黑色素瘤,尤其是边界模糊、颜色混杂的痣需高度警惕。这与相学“恶痣克身”的说法形成呼应,提示传统经验中暗含的观察智慧。

从运势角度,下眼皮痣常被关联于居住稳定性与事业波动。相书记载,此处生痣者易频繁搬家或更换工作,尤其痣色灰暗者中年后易遇经济危机。现代社会学研究指出,频繁迁徙者往往面临社交网络断裂问题,这与相学“居无定所”的论断存在逻辑关联。值得注意的是,部分文化将下眼皮痣与创造力相联系,认为此类人更具艺术感知力,例如戏曲中的“泪妆”设计常刻意强化此区域。

四、理性认知与现代视角的平衡之道

面对传统相学的解释体系,当代学者提倡辩证看待。人类学家指出,痣相学的核心在于建立身体符号与命运的心理联结,这种认知模式在缺乏科学启蒙的社会中具有心理安抚作用。例如“子女宫克子”的说法,实质反映了古代医疗条件低下时对生育风险的具象化表达。

医学界建议采用“ABCDE法则”评估风险:观察痣的不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色变化(Color)、直径过大(Diameter)及进展特征(Evolution)。对于影响外观的良性痣,激光或手术切除的安全性与相学禁忌并不冲突。心理学研究则提示,过度迷信痣相可能引发焦虑情绪,建议通过认知行为疗法调整非理性信念。

总结与建议

下眼皮痣的象征体系交织着传统文化、医学观察与社会心理的多重维度。相学解读虽缺乏科学实证,但其对健康风险的隐喻、社会关系的洞察仍具文化研究价值。未来研究可结合皮肤病理学与大数据分析,量化不同痣相的医学风险系数;社会学领域则可深入探讨身体符号如何影响个体社会认知。对于普通民众,建议采取“观察而不盲从”的态度:既关注痣的形态变化及时就医,又以开放心态理解传统文化中的生命智慧,在科学与人文之间找到平衡支点。