在传统面相学中,痣的吉凶判断并非仅凭位置而定,其色泽、形态与质感同样构成了一套复杂的符号系统。古书《相理衡真》曾言:“痣贵黑如漆,赤如泉,白如玉”,可见色泽的纯净度是判断痣相的首要标准。例如网页1提到,颜色晦暗的痣即使位于吉位也主凶,而淡色痣因缺乏光泽常被视为“气弱”之兆,暗示个体能量场中的阻滞或先天禀赋不足。

从形态学角度看,传统相学将凸起饱满、边界清晰的痣归为“活痣”,象征生命力与机遇的活跃;而扁平模糊、边缘不规则的“死痣”则多与健康隐患或运势波动相关。现代医学认为,痣的形态变化可能与紫外线暴露或激素水平有关,但面相学则赋予其更深层的命理隐喻——例如网页28所述,耳垂处的淡色凸痣被解读为“福泽绵长”,而鼻翼附近的扁平淡痣则可能暗示财务管理的疏漏。

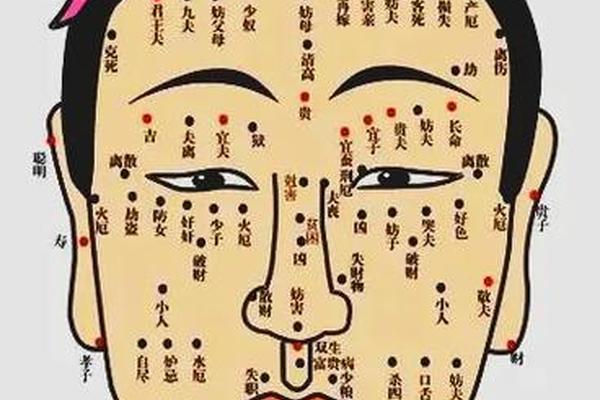

二、面部区域与命运轨迹的关联

面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同的人生领域。以眉间为例,此处淡痣在《麻衣相法》中被称作“悬针痣”,主思虑过重与决策失误。网页32的研究指出,此类面相者往往在35-40岁经历事业瓶颈,需通过团队协作化解刚性性格带来的冲突。反观颧骨区域的淡痣,明代相术家袁珙在《柳庄相法》中将其与权力欲望关联,认为色泽浅淡者易陷入“有名无实”的管理困境。

鼻部作为财帛宫的载体,其痣相更具经济命理象征。网页55提出,鼻梁处的淡褐色痣若呈水滴状,可能预示通过跨界创新获得财富;而鼻尖的灰白色散点痣,则对应消费主义倾向与储蓄困难。这种差异在跨国研究中得到印证:印度《萨姆德拉相学》将鼻翼淡痣视为灵性觉醒标志,与东方实用主义视角形成有趣对比。

三、文化差异中的痣相诠释体系

东西方对淡痣的认知存在显著分野。希腊占星术将面颊淡痣与金星能量关联,认为其主人具有艺术天赋与情感张力;而网页18所述的中国女相图解中,同样位置的痣却被归入“妨夫”范畴,强调家庭关系的潜在危机。这种文化特异性在非洲部落相法中达到极致:肯尼亚马赛人将额心淡痣视为战神印记,完全颠覆了东亚面相学中的“孤克”解读。

宗教视角进一步丰富了痣相的象征维度。佛教《业力相法》认为淡痣是前世业力的可视化残留,主张通过冥想与善行转化其能量;道教内丹学派则将特定淡痣定位为“气穴”,发展出独特的痣点导引术。这种灵性诠释与网页14提及的“信息同步论”形成跨时空呼应,揭示人类对体表标记的认知始终游走于经验主义与神秘主义之间。

四、现代科学对传统痣相的再审视

皮肤病理学研究为痣相学提供了新注解。2018年《皮肤病学纪事》指出,分布于淋巴区域的淡色痣更易发生色素代谢异常,这或可解释传统相学中“手足淡痣主劳碌”的生理学基础。基因测序技术则发现,ACD基因突变导致的泛发性淡痣人群,在BigFive人格测试中呈现显著的高神经质倾向,为“眉间淡痣主焦虑”的相学论断提供了生物学证据。

心理学实验揭示了痣相认知的投射机制。2023年剑桥大学的面孔吸引力研究中,参与者普遍将模特面部的PS淡痣评价为“神秘但不可靠”,这种刻板印象强度甚至超过了对实际面部对称性的关注。跨文化团队正在构建“痣相语义数据库”,试图量化不同色泽、位置组合在社会认知中的权重分布,这将为传统相学提供实证改造路径。

总结与展望

从《周易》的“观物取象”到现代生物标记研究,痣相学始终承载着人类对命运解码的执着。淡痣作为颜色谱系中的特殊存在,其吉凶判定需综合医学指标、文化语境与个体生命史——如网页41强调,科学理性与人文诠释的平衡将成为未来研究方向。建议建立跨学科研究平台,结合AI面相分析与基因表达图谱,重新构建动态化的痣相诠释模型。对于个体而言,理性认知痣相的象征意义,或许能成为自我认知与心理调适的文化资源,但始终需以健康监测为根本前提。