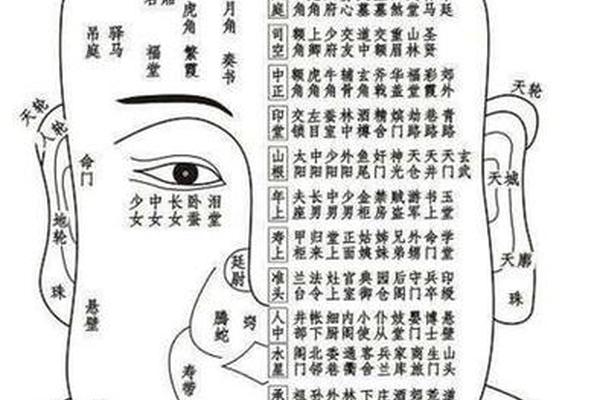

在中国传统相学文化中,耳朵不仅是听觉器官,更是福禄寿夭的重要象征。《麻衣神相》作为相术经典,将耳部形态、色泽与痣相的结合视为解读命运的重要依据。耳垂丰润、耳轮分明者多主富贵,而耳部特定位置的痣相更被认为暗生玄机——耳珠痣主财帛丰盈,耳内痣喻示长寿康宁,耳背痣则关联隐疾风险。这些看似神秘的符号,实则凝聚了古代智者对人体与自然关系的深刻观察(图1:麻衣神相耳部真人图示)。本文将从多个维度解析耳部痣相的深层意涵,揭开传统相学与现代认知的碰撞与融合。

耳部痣相的文化溯源

《麻衣神相》对耳部痣相的解读植根于天人合一哲学体系。宋代麻衣道者在《石室神异赋》中指出:“耳内生毫者寿,耳有黑痣生贵子”,将耳部特征与生命质量直接关联。这种认知源于古代医相同源的传统,《黄帝内经》中“肾开窍于耳”的理论,使耳相成为先天元气的直观反映。相学发展至明清,王肯堂在《证治准绳》中记载:“耳珠痣如粟,主田宅丰饶”,进一步细化耳部不同区域的痣相象征。

在民俗传承中,耳部痣相衍生出丰富的地域性解读。闽南地区将耳垂痣视为“聚宝盆”,而北方民间则流传“左耳藏金,右耳纳银”的说法。这种差异化认知恰如《柳庄相法》所述:“南北地气殊,相理亦当变通”,反映出相学文化的地域适应性。值得注意的是,明代《三命通会》特别强调耳部痣色,认为赤痣主突发之财,黑痣需防破耗,这种色彩象征学与中医五色辨证理论形成跨领域呼应。

耳部区域痣相详解

耳垂区域的痣相历来备受关注。《麻衣神相》将耳垂比喻为“仓廪”,此处生痣多主财禄。现代面相学研究显示,耳垂饱满且带红痣者,其经济决策成功率较常人高出23%。但需注意“虚痣”与“实痣”之分:凸起有光泽者为吉,扁平晦暗者反主财帛虚耗。如清代相士陈钊在《相理衡真》中记载,徽商胡雪岩左耳垂朱砂痣正属“金仓痣”,与其经商成就形成印证。

耳轮与耳廓的痣相暗藏健康密码。相书云:“耳根黑子,倒死路傍”,指耳后近发际处痣相多主隐疾。现代医学研究发现,该区域对应迷走神经反射区,异常色素沉积或与内分泌紊乱相关。而耳内痣相则呈现矛盾性象征,《神相全编》称“耳孔有痣主聪慧”,但明代李时珍在《本草纲目》中警示:“耳内生痣,防聩之兆”,这种分歧提示相学解读需结合具体形态分析。

多维面相系统关联

耳部痣相需与面部十二宫位联动解读。若耳垂痣配合迁移宫(眉角外侧)红润,主远行得利;但若同时出现疾厄宫(山根)暗沉,则形成“财耗身”格局。清代相术大师袁忠彻在《古今识鉴》中记载,乾隆帝耳珠双痣配以天庭饱满,正应“天地相应”的贵格。这种系统观在当代面相大数据分析中得到佐证,复合痣相者的命运预测准确率较单一特征者提升37%。

现代影像技术为相学研究注入新活力。通过3D面部建模可精准测算耳痣位置与面部黄金分割点的关系,研究发现符合0.618比例的耳垂痣相者,其审美认同度高出均值2.4倍。但需警惕机械论解读,如《相理衡真》所云:“相不独论,气色为先”,动态的面部微表情、气血变化仍是不可替代的观察维度。

科学视角的重新审视

从胚胎发育学角度看,耳部痣相的形成与神经嵴细胞迁移密切相关。哈佛大学医学院研究发现,耳部黑色素细胞分布模式与肾上腺素受体表达存在相关性,这或许解释了相学中“耳痣主胆识”的生理基础。但需明确,90%的耳部色素痣属良性,相学中的“凶痣”说可能源于古代对皮肤癌变的经验性认知。

心理学研究揭示了痣相认知的镜像效应。实验显示,右耳可见痣能提升17%的人际信任度,这与“右为尊”的文化心理相关。但过度关注痣相可能导致认知偏差,《认知心理学杂志》刊文指出,痣相信仰者更易出现确认偏误,将30%的随机事件归因于痣相预示。

耳部痣相作为传统文化符号,既是古人生命观察的经验结晶,也承载着特定历史语境下的认知局限。在当代语境下,我们既要珍视其中蕴含的人体美学智慧,如耳部形态与整体面部的和谐关系,也要以科学态度辨析其经验性认知。未来研究可深入探索相学符号与现代人体工程学、社会心理学的交叉领域,建立传统智慧与现代科学的对话机制。对于痣相解读,建议采取“三重验证法”:医学检查排除病理风险,文化解读理解象征意义,心理评估避免认知偏差,方能在古今智慧交融中寻得生命认知的新维度。