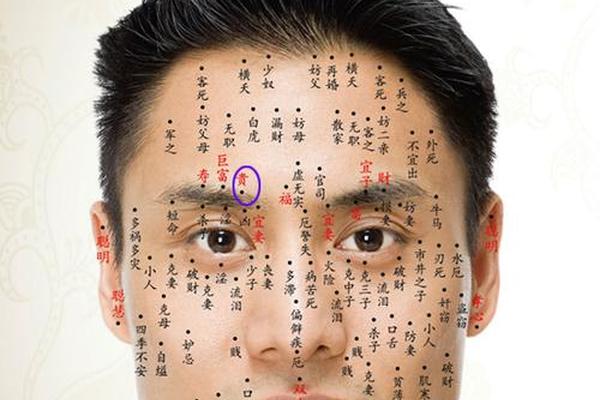

在传统痣相学中,痣的颜色与形态被赋予深刻的象征意义,甚至被视为命运的密码。古人将痣分为“善痣”与“恶痣”,其中“色难”即指痣的色泽晦暗、浑浊或不纯,常被视为不吉之兆。例如,网页1指出,善痣需满足“黑如漆、红如朱、白如玉”的标准,且边界清晰、形状规整,而颜色灰暗、边界模糊的痣则属于“死痣”。这种分类不仅关乎运势,还与健康息息相关——传统观点认为,色难之痣可能预示身体气血不畅或脏腑功能失调。

痣色变深在痣相学中具有双重含义。一方面,若颜色由浅转深但保持纯正光泽,可能象征运势转强,例如网页22提到红痣主吉,颜色鲜明者代表贵人相助或财运提升。但若颜色突然加深且伴随晦暗或斑点,则被视为凶兆,暗示健康隐患或人际关系危机。例如,网页25提到黑色痣若呈现枯槁之色,需警惕“散财”或“厄运”,而现代医学视角下,这种变化也可能是皮肤病变的信号。

二、痣色变深的医学机制与风险

从现代医学角度看,痣色变深主要与黑色素细胞活性增强有关。紫外线刺激、内分泌变化(如妊娠或药物影响)以及局部摩擦等因素均可导致黑色素沉积。例如,网页11指出,长期日晒可能激活黑色素生成,使痣颜色加深;而网页50提到,激素波动也可能引发痣的色泽变化,需结合医学检查排除恶变风险。

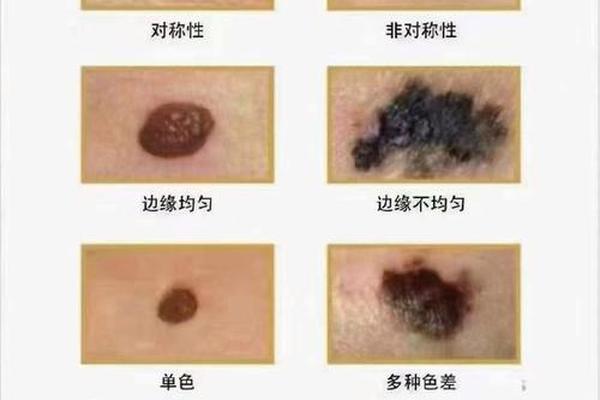

并非所有颜色加深都无害。医学研究显示,痣色突然变深且伴随形状不规则、边界模糊时,需警惕黑色素瘤的可能性。网页39强调,若痣直径超过6毫米、颜色不均或表面溃烂,应遵循“ABCDE法则”及时就诊。例如,网页38中提到的案例显示,部分红色痣可能由毛细血管扩张形成,但若短期内迅速增大,可能与肝癌等疾病相关。这种医学风险与传统痣相学中“色难”的警示不谋而合,体现了古今观点的交叉验证。

三、传统与现代观点的融合与冲突

痣相学在当代社会面临科学性与实用性的双重考验。传统观念认为痣色变深需通过“修心补相”化解凶兆,例如网页51提出“积善之家必有余庆”,主张通过行善改善运势。但这种解释缺乏实证支持,现代医学更强调病理学检测。例如,网页26建议对易摩擦部位(如足底、手掌)的痣进行手术切除,而非依赖心理调节。

尽管如此,二者在健康预警层面存在共识。传统痣相学对“色难”的描述与现代医学的“ABCDE法则”具有相似逻辑:均关注颜色、形状、边界的异常变化。网页17指出,医学上的不对称性(Asymmetry)与传统观点中“形状怪异”的恶痣特征高度重合。这种跨文化的观察视角为痣的评估提供了双重参考——既需理性看待医学诊断,也可将传统痣相作为辅助性的自我观察工具。

四、健康管理建议与未来研究方向

针对痣色变深现象,建议采取分层管理策略。对于无明显病理特征的痣,可通过防晒(SPF30以上)、避免摩擦等方式减少刺激;若出现颜色不均、快速增大或瘙痒疼痛,则需及时进行皮肤镜或病理活检。例如,网页83强调,足底痣因长期受压,恶变风险较高,需定期监测。

未来研究可进一步探索痣色变化与特定疾病的关联机制。例如,网页32提到激素水平对痣色的影响机制尚未完全明确,需通过大样本追踪研究验证。传统痣相学中的经验性观察(如“红痣主吉”)亦可与遗传学、代谢组学结合,探究其科学依据。

总结

痣色变深既是传统文化中的命运符号,也是现代医学的健康警示。传统痣相学通过“色难”概念强调颜色与形态的象征意义,而医学研究则从黑色素活性、紫外线损伤等角度揭示其病理机制。二者虽存在解释冲突,但在风险预警层面形成互补。对于个体而言,理性态度至关重要:既需摒弃对“凶兆”的过度恐慌,也应重视医学检查,将痣色变化视为身体发出的健康信号。未来,跨学科合作有望为痣的评估提供更全面的视角,实现文化智慧与科学实证的有机融合。